2023年8月30日(水)~9月1日(金)、岐阜県高山市にある笠ヶ岳へ行ってきました。

きっかけ

笠ヶ岳を最初に見たのはいつだったでしょうか。昔、観光で新穂高ロープウェイに乗ったときに見たはずですが、その時に山の名前を認識していたかは怪しいものです。一番印象に残っているのは初めて奥穂高岳に登ったときでしょう。360度素晴らしい見晴らしの中、すぐ近くに横縞が入った山が横たわっていました。今年は5月に焼岳、7月に前穂~奥穂と登りましたが、どちらの時も笠ヶ岳を見ることが出来ました。

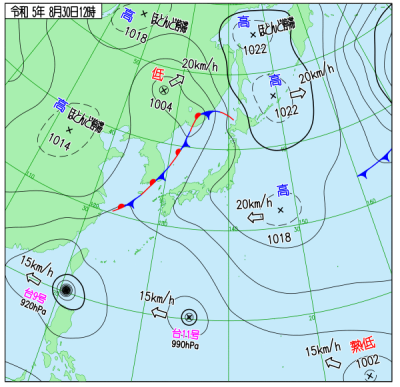

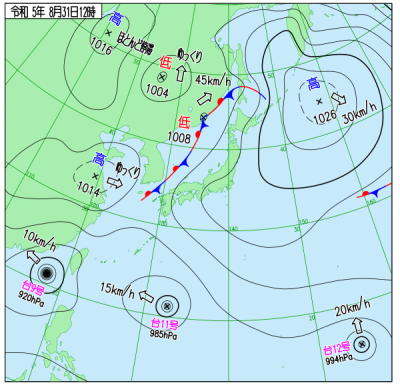

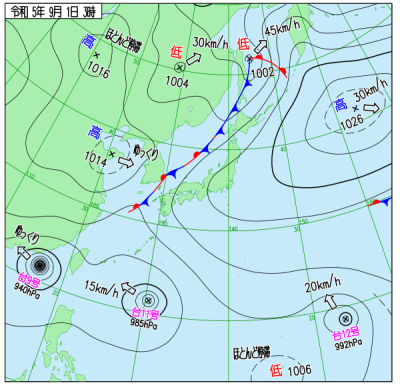

そして8月、はっきりしない天気が多く山に行く気がすっかり萎えていました。行きたい場所として新穂高温泉からの双六岳あたりを検討していましたが、それは少し長めの晴天が続くときに行きたいところ。そこで思い出したのが笠ヶ岳でした。笠新道からの往復であれば2日ほど晴天が続けば問題ありません。調べてみるとテント場は広く、滞在してみたいと思わせる雰囲気がありました。というわけで、天気が良さそうな日を狙って出かけたのでした。

交通手段

概略図

最寄りバス停(新穂高温泉・新穂高ロープウェイ)

笠ヶ岳から最も近いバス停は新穂高温泉または新穂高ロープウェイです。

新穂高温泉バス停と新穂高ロープウェイバス停は徒歩5分も離れておらず、どちらで下車しても大きな違いはありません。

「新穂高ロープウェイバス停」の方はバス路線の終点でまさにロープウェイ山麓駅の目の前に到着します。トイレなどはロープウェイの施設のものを使わせてもらうことになるでしょう。

一つ手前の「新穂高温泉バス停」は新穂高センターの前にあります。新穂高センターは観光案内所でもありますが、登山指導センターもあり登山の拠点といった雰囲気がある施設です。登山届の提出所もあります。

どちらのバス停からでもすぐ近くの川沿いに橋が架かっており、そこから左俣林道に入っていくことになります。ロープウェイの方が若干近道です。

路線バス 高山~平湯~新穂高ロープウェイ

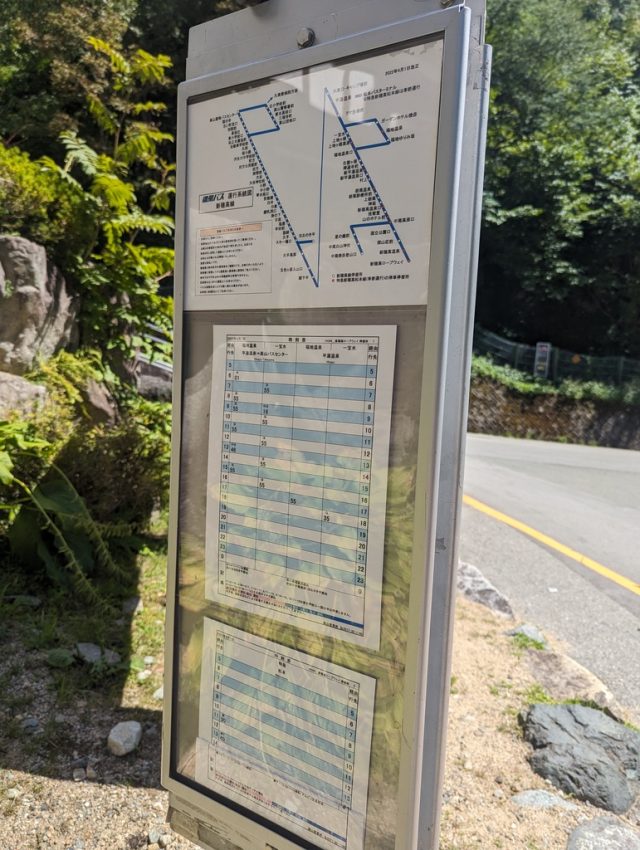

新穂高ロープウェイ行きのバスは濃飛バスが運行しています。

高山・平湯温泉から新穂高ロープウェイへ | 濃飛バス公式サイト

路線は高山(西側)と新穂高ロープウェイを結んでいますが、松本(東側)から来る場合だと平湯温泉(平湯バスターミナル)で乗り換えてこの路線に入るのが一般的です。

2023年現在、平湯温泉~新穂高ロープウェイ(または新穂高温泉)の運賃は910円でした。

路線バス 松本~高山

松本側(東側)から平湯温泉(平湯バスターミナル)へ行く路線バスには、松本~高山線(濃飛バス・アルピコ交通共同運行)があります。

高山・新穂高・平湯温泉~松本線|高速バス | 濃飛バス公式サイト

一部松本から直接新穂高ロープウェイへ行く便もありますが、2023年はお盆や年末の数日間しか運行しませんでした。

高速バス 新宿~高山線

電車で松本まで行ってからバスで平湯温泉(平湯バスターミナル)まで行っても良いのですが、今回私は中央高速バス(濃飛バス・京王バス共同運行) 新宿~高山線を利用しました。

東京の中央自動車道沿いのバス停(新宿、三鷹、深大寺、府中、日野、八王子)からであれば、乗り換え無しで平湯温泉まで行けます。その後は新穂高ロープウェイ行きのバスに乗るだけです。

運賃も安く、2023年現在、平日WEB決済で中央道日野~平湯温泉が4800円でした。

登山のみならず飛騨高山観光にも非常に有用な高速バス路線です。

毎日あるぺん号

毎日あるぺん号でも毎年新穂高ロープウェイへ行く夜行バスを運行しています。

山行ルート

1日目

1日目は新穂高温泉からスタートして最も近い山小屋であるわさび平小屋で前泊します。

(距離:約4.5km, 最大標高差:約310m, コースタイム:1時間20分)

2日目

2日目は早朝から行動を開始し笠ヶ岳のキャンプ指定地に宿泊します。テントを張った後、笠ヶ岳山頂までの間を往復します。

(距離:約8.2km, 最大標高差:約1538m, コースタイム:7時間50分)

(テント場までで距離:約7.7km, 最大標高差:約1390m, コースタイム:7時間15分)

3日目

3日目は新穂高ロープウェイまで下山します。

(距離:約10.4km, 最大標高差:約1660m, コースタイム:5時間52分)

利用施設

わさび平小屋

笠ヶ岳山荘

旅の様子

1日目

中央道日野→平湯温泉(平湯バスターミナル)

2023年8月30日(水) 朝06:35 中央道日野バス停(下り線側)にやってきました。

来るのはちょっと久しぶりですね。

事前に多摩モノレール甲州街道駅との間にあるセブンイレブンで食料を購入。その内のおにぎり二つで朝食としました。

少し早めに来たので伊那や飯田、名古屋、甲府、松本、山中湖、富士山五合目などへ向かう多数のバスを見送りました。これから富士山に登るという方と話しましたが、80歳で100名山も全て登ったとおっしゃっていました。私のボロボロの登山靴を見て褒めてくださいました。いやはやお恥ずかしい。そろそろ買い換えないと……。

07:40 高山行きのバスが到着。

半分以上は埋まっていますが空席もチラホラ見られました。

07:41 中央道日野バス停発。

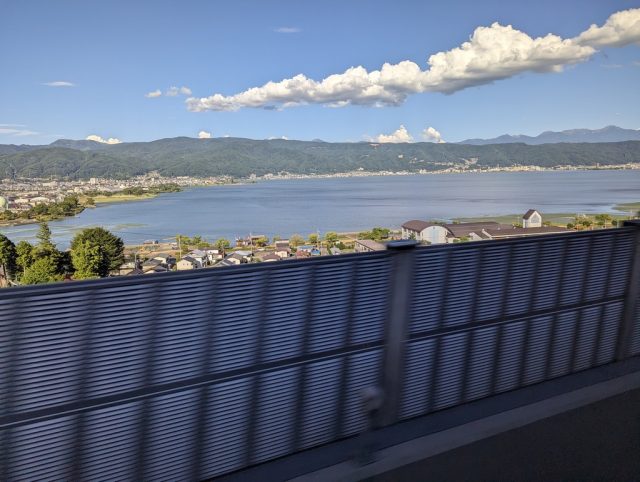

途中、釈迦堂PA(8:33~8:46)、諏訪湖SA(9:46~10:06)で休憩を挟み松本ICから国道158号に入り西へ。

いつも上高地へ向かうときに入る釜トンネルを見送り……

安房トンネルを抜けるとすぐに平湯温泉です。

11:39 平湯温泉(平湯バスターミナル)着。中央道日野から約4時間でした。

ちょうど新穂高ロープウェイ行きのバスが出発する直前で乗ろうと思えば乗れましたが、間に合わないのを前提にここで昼食を取るつもりだったので見送りました。

アルプス街道平湯・平湯バスターミナル

平湯温泉バス停の目の前にあるのは、濃飛バスが運営する「アルプス街道平湯」と呼ばれる商業施設です。

レストランには飛騨高山らしいメニューが並んでいます。

飛騨牛メンチカツ定食(1380円)。

ソースはみそ味です。サックリ牛メンチ。

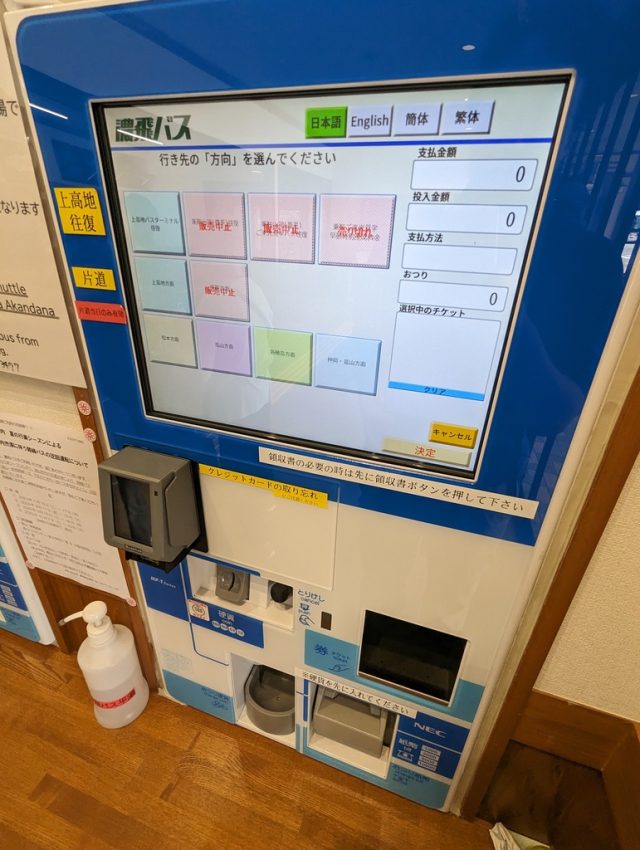

食べ終わったら隣接しているバス施設(平湯バスターミナル)へ。

レンタサイクルはちょっと気になりますね。

さるぼぼのガチャ?

一応券売機で事前に切符を購入しておきます。新穂高ロープウェイまで910円。Suica等は使えませんでしたがクレジットカードは使えました。

平湯温泉。以前この辺りを観光したときに何度か来たことがあります。新穂高ロープウェイに乗ってみたり、乗鞍岳に初めて行ったのもここからのスカイライン経由でした。

あの黒光りした 趣味の悪い バスはクラブツーリズム?

12:42 新穂高ロープウェイ行きのバスが到着。

ザックはトランクの中へ。

平湯温泉(平湯バスターミナル)→新穂高温泉

新穂高温泉

新穂高センター→わさび平小屋

13:28(0分経過) 新穂高センター発。

すぐ近くの橋を渡ります。下を流れるのは蒲田川(がまたがわ)です(蒲田川 – Wikipedia)。このすぐ上で左俣(右岸)からと右俣(左岸)からの流れが合流します。右俣は槍ヶ岳へ続いています。今回向かうのは左俣です。

左側では建物の解体工事をしていました。

後は基本的にわさび平小屋まで林道に沿って進むだけです。

13:34(6分経過) ロープウェイとの分岐。ロープウェイ近くの橋はここにつながっています。

「蒲田左俣林道」

ゲンノショウコ?

13:38(10分経過) ゲートが見えてきました。

ここからは一般車両の通行は禁止。

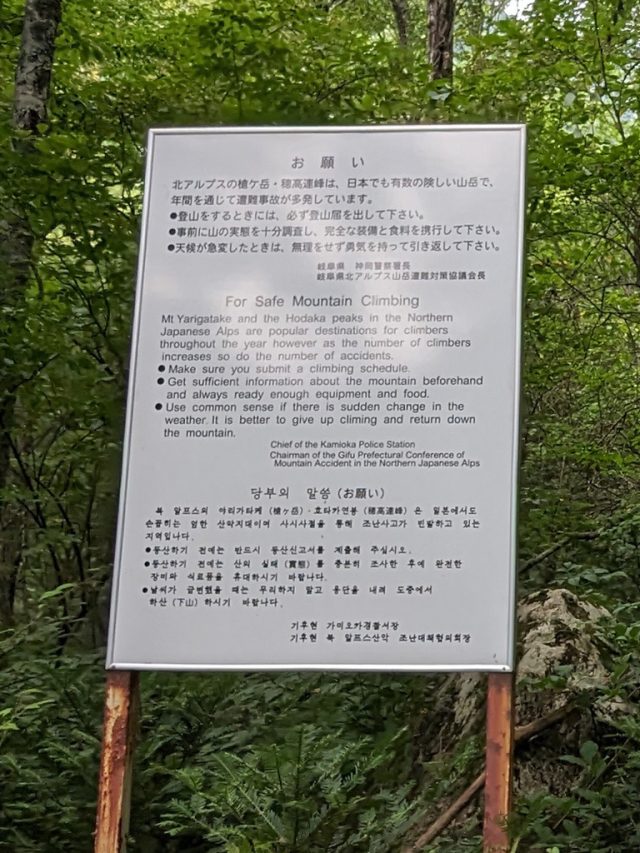

何やらあちこちに色々書いてあります。

ゲートから少し進むと道は大きく二回曲がって上っていきます。

後はただひたすら単調な林道を進みます。左側には川が流れています。

時々左側に堰堤やら橋やらがあります。

微妙な上り坂とテント泊の重い荷物、ほとんど1ヶ月ぶりの登山ということであっという間に息が上がって暑くなります。ひぃ~!

13:58(30分経過) お助け風(風穴)と書かれた木片がありました。

近づくと確かに涼しい風を感じます。下から吹き上げてきているような気がしますが今ひとつどこから出ているのか分かりません。汗をかいているのでとても癒されます。

道沿いには時々先ほどの風穴のような大きな岩が荒く積み重なっている場所があって、どことなく涼しいような気がする時があります。気のせいかもしれませんが。

14:02(34分経過) 割としっかりした橋。渡った先にはロープが張られていました。

た、立ってる!?

賽ノ河原の鬼のようにガシャーン!と薙ぎ払いたくなる衝動を抑え先に進みました。帰りも立ったままでした。

14:13(45分経過) 何やら橋が見えてきました。どうやら川の左側(右岸)に渡るようです。

「橋が傾いているため通行された際の事故について一切の責任を負いかねます。」と書かれています。

まぁ大丈夫でしょう。

橋を渡るとすぐに何かの施設が見えてきました。

調べてみると北陸電力 中崎発電所の取水施設のようです。

地理院地図を見ると地下水路を示す青い点線が記されています。右俣の標高1350m付近からここ左俣まで線が引いてあります。あの奥から噴き出している水がその出口なのでしょうか。

水はここからさらに右岸の地下を通って新穂高センターの近くまで導かれ、そこで水力発電が行われているようです(実は出発時の写真に写っています)。

14:21(53分経過) 大きめのスペースと小屋が現れました。

双六観光有限会社 小池岳彦とあるので、双六小屋グループの作業場のようです。

吹流しもあるので、ここからヘリコプターで各山小屋まで資材を運ぶのかもしれません。

14:23(55分経過) 登山口が見えてきました。

14:24(56分経過) 笠新道登山口着。

水場……だったんでしょうね、きっと。涸れています。

明日はここから上ります。どうなることやら。

わさび平小屋まで後10分。あともう一息。

道の先に何か見えてきました。

手前右にあるのはテント場の入口です。

14:36(68分経過) わさび平小屋着。

新穂高センターから1時間8分でした。コースタイムは地図にもよりますが1時間20~25分程度のようです。距離にして約4.5km。全体的に終始緩やかな上り坂でした。新穂高センターが標高約1090mくらい、わさび平小屋が1400mなので310mほど上ったことになります。上高地~横尾の梓川沿いと比べるとアップダウンは少ないですが、全体的に常に微妙に上っている感覚がある道でした。疲れた!

わさび平小屋テント泊

早速テント場の受付。

料金は一人一張り2000円。

特筆すべきはトイレの料金。トイレの使用料は幕営料には含まれません。別途1回あたり200円かかります。

水は建物左側の蛇口から無料で汲めます。

テント場は小屋の手前を右側に入ったところにあります。

入口からは直接テントが見えないのですが、入って右に曲がるとすぐにテント場が現れます。

奥に細長い、それほど広くはないテント場です。

一番奥は草が多め。水が溜まりやすい?

ど真ん中の整地されたスペースに設営。

樹林の中ですし風も全く吹いていないので張り綱は省略。

テント場全体の様子:

テント場の一番奥。その先は川ですが、茂みがあって川の近くまでは行けません。

わさび平小屋の方を見に行きましょう。

わさび平小屋の前では冷やした野菜や果物、飲み物を販売していました。

ラムネ(300円)を購入。

軽食も提供しているようです。

トイレ。1回200円です。あまり節約しようなどと考えない方が良いんでしょうね……。

水場。

林道を挟んで小屋の反対側には小川が流れていました。

時刻は15時半頃。特にやることはありません。結局移動に1日がかりですね。もう少し遅い時間に着いても良いのでしょうが、夜来て林道をヘッドライトをつけて歩くというのはありなのでしょうか。最終バス20:22着だとわさび平に着く頃にはもう小屋が閉まってますよね。近くで遊んでから来るという手もありますが、これから山に登る前ですからあまり疲れるようなことはしたくありません。結局暇つぶしのネタを用意してきてのんびり過ごすのが一番でしょう。

ちなみに携帯電話は一切つながりませんでした(ドコモ系)。わさび平小屋のサイトによれば、発電時であればソフトバンクは通話可能、auは小屋の一部で可能だそうです。つながったとしても線は細いでしょうから、事前に何かコンテンツをダウンロードしておくのが良さそうです。私は電子書籍をKindleアプリで少し読み進めました。

(2025-05-20追記: 現在は山小屋Wi-Fiというサービスがあり、有料ですがインターネットに繋がります! はじめての山小屋Wi-Fi)

17:30頃から夕食作り。

アルファ米白飯+レトルトカレー、余ったお湯で作るインスタントみそ汁とお茶、それとチーカマを追加。

18:29 辺りが暗くなってきました。

200円のトイレ。

18:42 あっという間に暗くなってしまいました。

明日は早めに出発したいのでアラームをセットして早々に寝ました。シュラフが無くても寝られそうな気温でしたが、一応掛け布団程度に使いました。

2日目

わさび平小屋テント場の朝

2023年8月31日(木) 03:50頃起床。

ヘッドライトをつけて撤収作業。まずはテントの中で荷物を整理。小物はメッシュの袋に入れるなどしてまとめます。それをテントの外に並べて、後は普通にテントの片付け。フライ(結露無し)を畳んで、ポールを抜いて畳んで、インナーも畳みます。四隅のペグを抜いて、濡れたグランドシートを畳んで絞って、後は全てをザックの中にパッキング。

片付けが終わったら荷物を持っていったんわさび平小屋へ。トイレに行って(200円)からペットボトルに水を補充しました。

今回は自宅からポカリスエットとアクエリアスを1本ずつ持ってきています(約500ml×2)。加えて空の1Lペットボトルと500mlペットボトルに水を詰め、計約2.5Lを確保しました。ザックの総重量は13~14kgくらいになっているはずです。水は結果的には800mlくらい残りました。

ベンチに座って昨日セブンイレブンで買ったパンをつまみます。

こんな早朝から沢山は食べられないので、後は登りながら腹具合に合わせてちょくちょく食べることにします。

5時に近づくにつれ次第に空が明るくなってきました。今日の日の出時刻は5:20頃。

わさび平小屋(1400m)→笠新道登山口(1360m)

笠新道登山口(1360m)→約1700M標識

ここ笠新道登山口の標高は約1360m。急坂がいったん落ち着く杓子平の標高は約2450m。その標高差は1090m、コースタイムは4時間20分にも及びます。100mあたりのコースタイムは約24分。100m登るのに20分以上かけても良い計算になります。高尾山なら400mを1時間くらいなのですから余裕だろう、と思ったのですが、これがまぁ、なかなか大変です。もちろん杓子平の後、笠ヶ岳まではまだまだ登ります。

04:59 笠新道登山口発。ほぼ5時です。

樹林の急斜面に切られた道を右へー、左へー、と何度も折り返しながらひたすら登っていくだけです。

この辺りは雰囲気的に燕岳の第一ベンチまでの区間に似ているなーと思いながら歩いていました。

私のすぐ直前に年配のご夫婦が登っていたのですが、何度目かの折り返しの場所で「お先にどうぞ」と道を譲られてしまいました。ほとんど同じペースだったのですが……。今日はゆっくり登るつもりで早めに出たのに、何だかせかされているようで困ります。後ろからチリンチリン鳴らされたら気になってしまいますし。

05:18 標高約1500mを通過(登山口1360m地点から19分/140m↑)。

登山道の左右に朽ちた樹木が。ザックが引っかからないように気を使いました。

05:29 ザックを置いて休憩。休憩は何度でもいつでも好きなだけする方針。

05:35 標高約1600mを通過(1500m地点から17分)。

標高が上がるにつれ少しずつ景色が見えるようになっていきます。

ハシゴの余り?

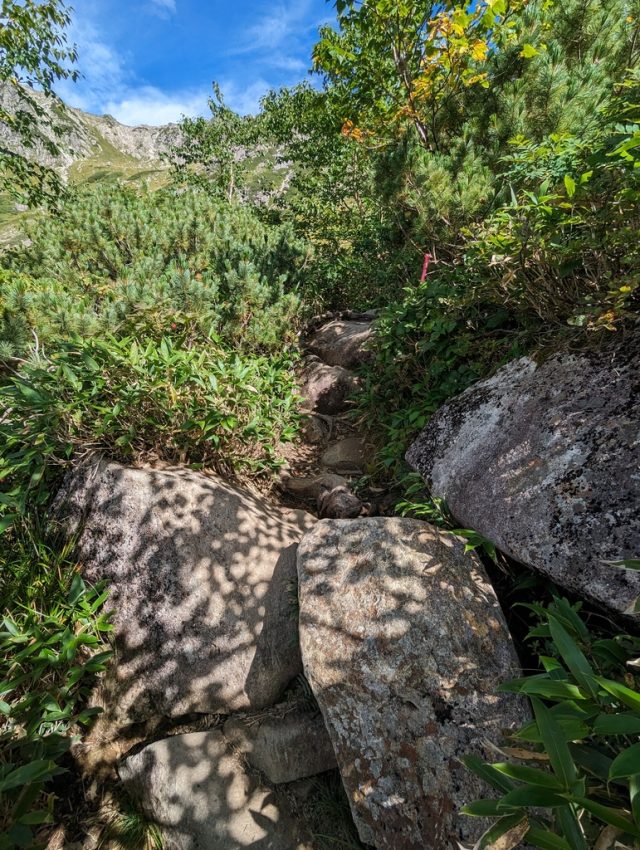

次第に歩きづらい道も増えてきます。

05:52 標高約1700mを通過(17分/100m)。

ハシゴ……というか、まるでホームセンターで売っているスチールラックのよう。ちなみに今回全てのハシゴを撮影しているはずです(少なくとも登りは)。ハシゴといっても1mくらいのものしかありませんが。

06:01 「ここは、標高約1700Mです」と書かれた場所に到着。ただし地図の等高線を数えると実際には1745mくらいに見えます。

約1700M標識(1745m)→約1800M標識

約1800M標識(1850m)→約2100M標識

06:18発。

06:24 草地が現れました。標高は1870mくらい。

草が生い茂っていますが、左側は急斜面なので足を踏み外すと危なそうです。

06:29 標高約1900mを通過(19分/100m)。

笠新道登山口(1360m)と杓子平(2450m)の標高上の中間は1905mなのでこの辺りになります。

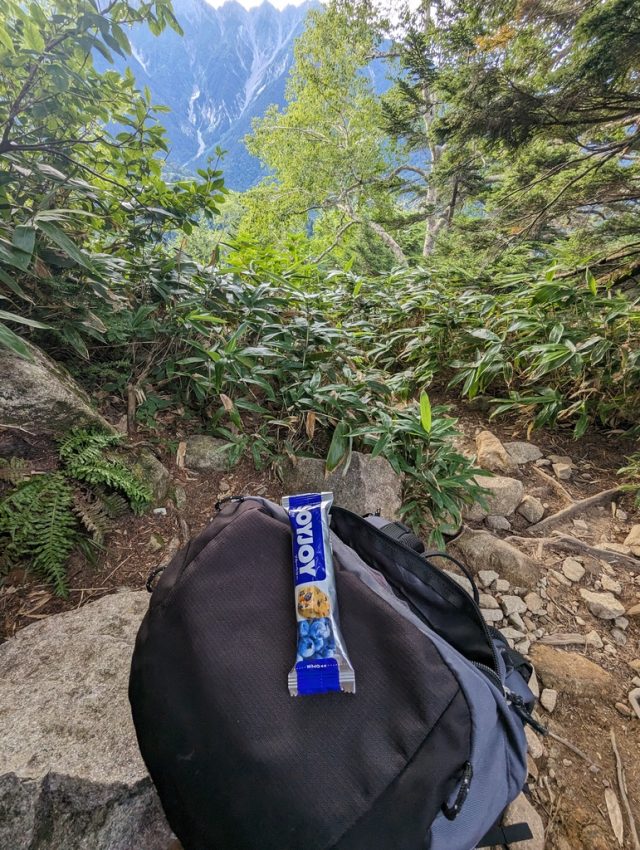

06:31 お腹がすいたのでSOYJOYをつまみます。最近お気に入りです。案外美味しいので。

06:39 行動再開。

06:41 個人的日の出。あー、ついに太陽が出てしまったかぁ……と思いましたが、今日は良くも悪くも曇っているのでそれほど日差しに困ることはありませんでした。それにもう8月も終わりですしね。

このタイプの足場は板が薄く上を歩くと軽い音がします。あちこちで真ん中で破断しているのが転がっているので、こういう危なそうな所で使われていると不安になります。

うーん、少々草が多め。

左側に落ちないように注意。

ギザギザの右側が西穂高岳だと思います。

穂高の山々。太陽の下が大キレット。

新穂高ロープウェイのあたりはこの斜面からでは見えないようです。

一番左に槍ヶ岳。

06:58 標高約2000mを通過(29分/100m)。大分ペースが落ちてきました。

上は一体どこまで登るのでしょうか。

ハシゴ。

その左側もなかなかの急斜面です。

07:08 ヤマケイオンラインの地図に載っていた2000mの草付というのはこの前後ですが、特に標識のようなものは見当たりませんでした(標高約2040m)。

焼岳、その後ろに見えるのは乗鞍岳。

変な角度の岩。

歩きづらい。

07:20 標高約2100mを通過(22分/100m)。

大きな岩の上を歩く頻度が上がってきました。

登山道の脇に草木があるので油断しがちですが下を見ると案外ストーンと落ちていることもあります。岩の上から万が一にも転げ落ちたら大変なことになるでしょう。

07:25 標高約2100Mと書かれた場所に到着。ここも実際には等高線を数えると2125mくらいに見えます。

約2200M標識(2220m)→杓子平

08:13 標高約2300mを通過(28分/100m)。

08:36 大きな岩がゴロゴロしているところに出ました。

大きな岩に座って休憩。

少しだけこの岩の上を登りますが、すぐに右に逸れます。

08:42 標高約2400mを通過(29分/100m)。

稜線が大分近づいてきています。

あと何回曲がれば杓子平か。

次折れ曲がれば最後のはず。

稜線に着いた!

稜線を乗り越えてわずかに下ると……

08:58 杓子平着。

笠新道登山口から3時間59分でした(コースタイム4時間20分)。

239分/1090m = 21.92分/100m ということで、全体的にはコースタイム未満の所要時間で通過できました。

とは言え区間毎の所要時間を見てみると……(全て休憩込みの時間)

| 区間 | 100mあたりの時間(分) |

|---|---|

| 1360~1400 | 10 |

| 1400~1500 | 15 |

| 1500~1600 | 17 |

| 1600~1700 | 17 |

| 1700~1800 | 18 |

| 1800~1900 | 19 |

| 1900~2000 | 29 |

| 2000~2100 | 22 |

| 2100~2200 | 25 |

| 2200~2300 | 28 |

| 2300~2400 | 29 |

| 2400~2450 | 32 |

後半はかなりペースが落ちていたことが分かります。

この笠新道の恐ろしいところは決してこれで終わりでは無いという所なのですが……

杓子平(標高約2450m)

杓子平→笠新道分岐(杓子平カール)

09:14 杓子平発。

黄色く見えるのは花ではありません。草の紅葉です。コバイケイソウ?

しばらく下り基調の道が続きます。

少しだけ樹林の中を通過。

樹林から出るところたまらん。

で、登りに転じます。

美しい……。

チングルマの綿毛~~

この黄色いのはおそらくコバイケイソウだと思うのですが、これだけあると花が咲いても綺麗でしょうね。

それにしてもやっぱり登りはきついです。

もちろんいちいち書いていないだけでいっぱい休憩しています。

杓子平がだいたい2450m。この上の稜線が2800mくらいなので、標高差は約350mです。

登りに使う筋肉に全然力が入りません。登りの筋力は売り切れ!

ウメバチソウ?

足場が悪い急登を抜けたところに平らなスペースがありました。

あともうちょっと。

だいたい稜線上まで来ると「←カサ」の表示。すぐ右には抜戸岳というピークがあるのですが、まぁ、止めておきます。左へ。

うわー、笠ヶ岳まで続く美しい稜線!

右側には黒部五郎岳や薬師岳。あの辺りまで行くことはあるのだろうか……。

稜線から少し下ったところに分岐があります。

10:59 笠新道分岐着。杓子平から1時間45分でした。コースタイムはヤマケイオンラインが1時間30分、山と高原地図が2時間を付けています。標高差は350m、距離も1.5km程度しか無いのですが、やはり岩場で歩きづらいということなのでしょう。

笠新道分岐→笠ヶ岳キャンプ場

11:00 笠新道分岐発。

こうしてみると笠ヶ岳までまだまだアップダウンがあるように見えます。

11:12 登山道と垂直に上に延びる道があったので寄ってみたところ小高いピークに出ました。

地図によれば2753mのピークです。

笠ヶ岳まではまだまだありそうです。

南には焼岳、乗鞍岳、御嶽山。

穂高。

槍と歩いてきた方向(抜戸岳)。

山荘の下はかなり登ってますよね。その手前のピークとの間にかなりギャップがあるように見えます。

一番手前のピークは左に巻いていますが、頂上に向かう道のようなものも薄ら見えます。

もちろんそんな所を登るつもりはさらさらありません。

11:39 登山道上に何やら大きな岩が見えてきました。

入口の所だけ少し道が狭くなっていました。

赤い不思議な色をした岩です。わずかに下ってわずかに上ります。地図によれば抜戸岩というようです。

11:52 左側に池が見えます。

この辺りは播隆平と呼ばれている場所で、ここも氷河によって作られたカールなのだそうです。

テント場までの最後の登り。

「キャンプ禁止」

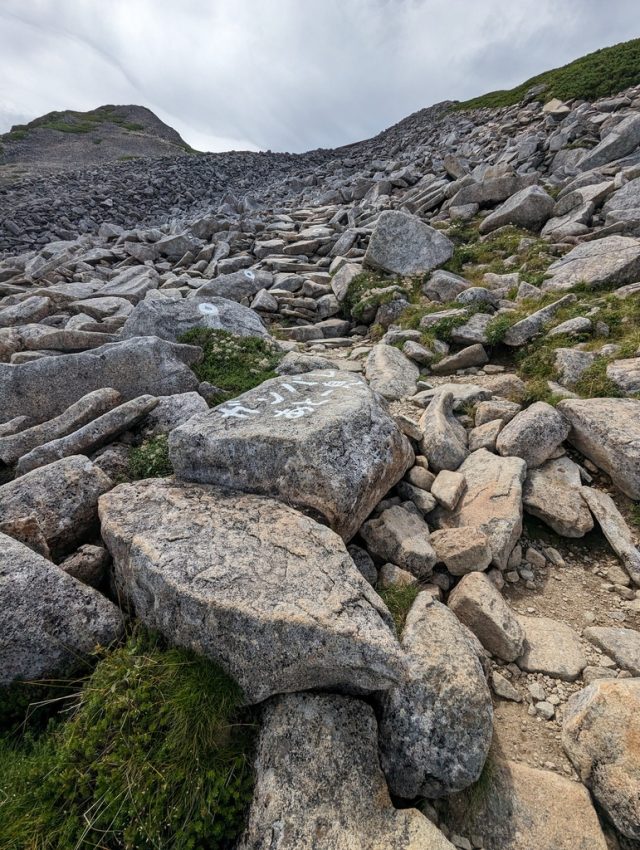

岩に何か書いてあります。ガ……バ? 右から読んでバーカ?

いや、ガンバでしたか。こりゃ失礼しました!

でも無理。岩に座って休憩します。

でもこの辺り、地面が整地されているようにも見えます。もうテント場なのでしょうか?

この辺りはもうテント場にしか見えません。

そして「キャンプ指定地」の看板がありました。

12:18 笠ヶ岳のキャンプ指定地着。笠新道分岐から1時間18分でした。コースタイムは山荘までで1時間10~20分程度らしいので、ほとんど超過だったと言って良いでしょう。

標高は約2750m。笠新道登山口からの標高差は約1390mです。

わさび平小屋からは実に7時間27分かかりました。

笠ヶ岳キャンプ場

笠ヶ岳キャンプ場→笠ヶ岳山荘

笠ヶ岳山荘

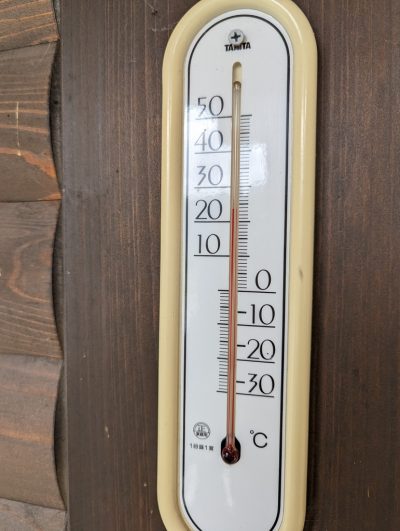

気温は15度。

「クリヤ谷通行禁止」「水1l(¥200)の購入は1人1回!まで ※ペットボトル500mlの購入はなんと…!? 何本でも!!」と書かれています。

山荘に入ってテントの受付。

(以下全て2023年当日の状況です)

料金は1人1張り2000円。

トイレは料金に含まれています。建物の左側に入口あり。

水は張り紙にあるとおり、1人1Lだけ天水を200円で購入可能(濾過してあるので飲用可能)。それで足りない場合は、ミネラルウォーターが1本(500ml)400円で購入できるとのこと。コーラやポカリスエット、ジュース、お茶など他のペットボトル飲料は1本500円。テント場近くの水場はもう涸れているとのこと。

この夏は北アルプスは水不足という話を聞いていましたし、こんな殺風景な場所で水なんか手に入るのか心配でしたが、案外好待遇でした。先日行った鳥海山のようにハナからペットボトルの水を500円で買ってくださいという場所に比べたら。

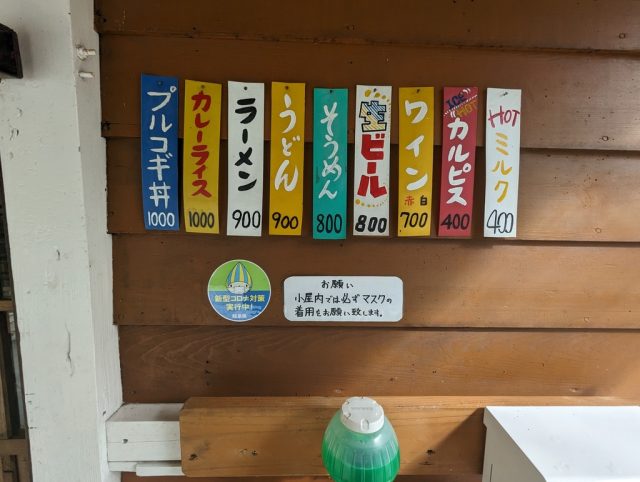

食事の提供もしていました。ラーメン、焼きそば、他にもいくつかあったと思いましたが、メニューの写真を撮り損なったので分かりません。午後3時くらいまで提供していると言っていました。やっぱりそのくらいの時間まではやっていてほしいですよね。

というわけでお昼ご飯としてラーメン(800円)を注文。コンビニで買ったパンを用意していましたが、それは翌日に回すことにします。お味の方は、麺はインスタントだと思いますが、具材もちゃんとあって美味しく食べられましたよ。インスタントでも自分で作ろうと思ったら手間がかかりますからね。水不足なのにお茶まで。ありがたいことです。もちろんスープも全部頂きました。

コーラとおーいお茶を購入。計1000円。コーラは滞在中飲みました。お茶は翌日飲みました。

外に出てトイレ。

テラスからの風景。

笠ヶ岳山荘→笠ヶ岳

笠ヶ岳山頂

山頂には標識と三角点がありました。

標高は2898m(ほぼ2900m)。笠新道登山口からは1538m、新穂高センターからは1808mの標高差となります。

奥の方には「クリヤ谷コース 通行禁止」の看板が掲げられていました。

少し入ってみましたが、この先どうやって降りるのかまでは見えません。下の稜線までかなりの高低差があります。その時点で私なんぞは無理だと思ってしまいます。

白山の方向、だと思います。

新穂高ロープウェイの上の駅。

西穂山荘。

山荘からすぐのなだらかな辺りが丸山。そこから滑らかに登ったところが独標(11峰)。その左に細かいピークが10、9、8……とあって、ギザギザが大きくなる手前が西穂高岳です。

中尾高原(中尾温泉)の辺り。上には焼岳の登山口があるはずです。

ロープウェイの中間駅。

その下は新穂高温泉(ロープウェイ、ホテル、新穂高センター)。

槍ヶ岳の方向には美しいカールや稜線が見えます。

播隆平カール。

奥に見えるのは双六岳など。

もちろんテント場も見えます。

西側に広がる山々。地図を見てもほとんど何も情報を得られません。検索すると笠谷から笠ヶ岳へ登る人はいるようです。ほとんどアドベンチャーですね。

遠くに薄ら見えるのは富山湾。上は能登半島です。

15:02 お隣に戻ります。

祠。

海。

上から見た山荘。

笠ヶ岳山荘→キャンプ場

笠ヶ岳キャンプ場で過ごす

後はもうのんびり過ごすだけです。

ちなみに携帯電話の電波はバッチリつながりました(ドコモ系)。ただし、寝そべってスマホを低い位置にするとつながりにくくなるのはもはやテント泊あるあるですね。下からの電波を拾いづらい(または送りづらい)ということなのでしょうか?

おやつ。

今日の夕食は中華丼です。わさび平から持ってきた水の残りで作りました。

18:21 暗くなる前にもう一度山荘へ。

1回のみの水利権を行使して水1L(200円)を購入。空になったペットボトルに入れてもらいました。

そのまま飲んでみてもそれほど変な味はしません。翌日下山途中までに飲み干しました(下山に要した水は、その後ポカリ、おーいお茶の順。おーいお茶はバスに乗るまで残りました)。

18:45 テントまで戻ってきました。

前回・今回と直近の山行では室内を照らす専用のライトを持ってきていません。

重量を少しでも減らすためなのですが、ヘッドライトではどうにもテント内を照らしづらくて不便です。暗くなってもテント内で快適に過ごしたいならやはり専用のライトを持っていきたいところ。愛用のコールマンハンギングEライトはテント内を満遍なく照らせますし、明るく長持ち、重量と言ってもたった135gですしね。やっぱり次は持っていこうと思いました。

満月の笠ヶ岳キャンプ場

とは言え今日2023年8月31日は満月。月が出るとテントが照らされて明かりを付けなくても幕内がうっすらと白く光ります。

19:42 外に出ると穂高の真上に月が輝いていました。

今日は1年で月が最も大きく見えるスーパームーン、月に二回の満月でブルームーン、合わせてスーパーブルームーンなのだとか。

月は綺麗ですが、これだけ明るいと星が見えないのは少々残念です。まぁ、曇っているのでどのみち見えないかもしれません。

明日は下山して帰るだけ。時間に余裕があるので早く起きる必要はありません。アラームを4:50に設定して9時くらいには寝ようと思いました。

しかしこの日は風がやや強く、テントが煽られ常にバサバサと大きな音を立てています。しっかり張ったので飛ばされるなどということは絶対にありませんが、テントがたわんで頻繁に頭を撫でてきます。なので寝ては起きてを繰り返し全然寝た気になれませんでした。

02:38のテント場。

月は笠ヶ岳の上に移動していました。

張り綱を確認しましたが、これ以上無いくらいしっかり張れていました。打つ手無し。

ちなみに気温は、わさび平小屋よりは寒いですが、ライトダウンを着るほどではありませんでした。ソフトシェルパーカのみ。風が強いので夜中外に長時間いるならまた話は変わってくるでしょう。朝の稜線上はこのままソフトシェルパーカを着続けました。杓子平までには脱いだと思います。

3日目

笠ヶ岳キャンプ場の朝

2023年9月1日(金) 4:50起床。きっと意識が無かっただけで案外寝られたに違いない。起こされた記憶ばかりが残るので眠れなかったような気がするだけ。そういうことにしておきましょう。

朝食は昨日ラーメンを食べたせいで余ったセブンイレブンのパン。わずかに消費期限切れ。

本来の朝食はモンベルのリゾッタでしたが、お湯を沸かすの面倒くさいしこれで十分です。後はロールパンも買ってあったのですが、それは食べずじまいでした。

05:02 当然ですが太陽は東側、つまり槍~穂高の向こうから出ます。向こう側で太陽が出ても、こちら側ではすぐには見えません。

日の出前に雲が照らされて赤くなりますが、日の出が近くなると収まります。前回穂高岳山荘から見たときもそうでした。

05:18 トイレに行きたくなったので山荘へ。

時間的にはそろそろ向こう側で太陽が出るはず。

05:23 笠ヶ岳山荘着。急いでも5分くらいかかりました。

無事漏らさずに済みました。良かった良かった。

山荘で下山中に飲むためのポカリスエットを購入(500円)。

05:28 山の向こうから太陽が出てきました。

05:38 テントまで戻ってきました。

槍穂に阻まれてどうかなと思っていたのですが、いやはや良いものが見られました。

特にやることも無いので少しずつ片付けを進めました。あれだけ風でバサバサいっていたおかげか今日も結露はありません。グランドシートは日に当てて乾かしました。

06:16 片付け完了。

空はすっかり青くなっていますが雲が多いです。今回は思ったよりも晴れませんでしたね。

笠ヶ岳キャンプ場→笠新道分岐

7時発の予定でしたが、早めに出発することにします。早く着けば下でお昼ご飯が食べられます。

06:19 テント設営場所発。

「サヨナラ」の文字。なんとも粋ですね。

左手に見える凜々しい山は黒部五郎岳だとか。

サヨナラ笠ヶ岳。

黒部五郎岳の左にはうっすら海が見えます。

槍に向かって進め!

播隆平、焼岳、乗鞍、御岳。

時々少しだけ登りが出てきます。それもちょっと歩きづらい岩道。

近くにいた人が富士山が見えると教えてくれました。

富士山。

7月に前穂からも見ましたが、やはりそれよりわずかに隠れ気味ですね。被っているのはちょうど甲斐駒ヶ岳みたいです。

雲がまた良い味出しています。

朝の光を浴びる播隆平カール。

富山湾。

綿毛。

斜面はかなりの険しさです。まっすぐ杓子平へ降りていくというわけには行かないんでしょうね。

06:45 抜戸岩を通過。まだ稜線上を半分も過ぎていません。

最近私がよく考えるのは、この手の稜線歩きというのは飽きるということ。

これは以前パノラマ銀座を歩いたときも何となく感じました。景色が雄大であるが故に、歩いていてもほんのちょっとずつしか変化していきません。立ち止まって雄大な景色を眺めている分にはそりゃ綺麗なんですが、ずっと歩いて行くとなるとまた話は変わってくるのだと思います。砂漠をずっと歩いて行くようなものと言いますか。

まぁ、そんな中でも色々特徴を探して歩いているわけです。

杓子平の向こう側の道が見えます。あそこまで直接行けたらいいのに。

なのでこのようにダラダラと同じような写真を沢山並べているのは、皆さんにそれを疑似体験してもらうためなのです。

決して写真を選ぶのが面倒くさいなどというわけではありません。

07:23 笠新道分岐着。キャンプ場から1時間4分でした。

まっすぐ進むと双六小屋の方まで行けますが、右奥の方向なのでここからは見えません。

杓子平へ行くには右に曲がっていったん稜線上まで登る必要があります。

07:28 笠新道分岐発。

笠新道分岐→杓子平

杓子平→笠新道登山口

08:40 杓子平発。

08:49 標高約2400mを通過。

09:07 標高約2300mを通過。

09:25 標高約2200mを通過。

笠新道の下りは槍穂高が頻繁に見えるのが良いところです。

09:41 標高約2100mを通過。

ゴゼンタチバナ。

10:00 標高約2000mを通過。

双六小屋の作業場?

10:20 標高約1900mを通過。

10:35 標高約1800mを通過。

10:49 標高約1700mを通過。

この辺りになってくると少し下っては休憩の繰り返しです。二組くらいの登山者と似たようなペースで下っていて、休憩のたびに追い越され、しばらくすると追い越しを繰り返しています。見えなくてもずっと熊鈴の音が鳴っていてすごく気が散ります。

11:08 標高約1600mを通過。

11:23 標高約1500mを通過。ラストスパート!

11:33 標高約1400mを通過。

11:36 笠新道登山口着。

杓子平から2時間56分でした。コースタイムはヤマケイも山と高原地図も共に3時間を付けています。ほとんどピッタリ。

区間毎のタイムはどうだったでしょうか。

| 区間 | 100mあたりの時間(分) |

|---|---|

| 2450~2400 | 18 |

| 2400~2300 | 18 |

| 2300~2200 | 18 |

| 2200~2100 | 16 |

| 2100~2000 | 19 |

| 2000~1900 | 20 |

| 1900~1800 | 15 |

| 1800~1700 | 14 |

| 1700~1600 | 19 |

| 1600~1500 | 15 |

| 1500~1400 | 10 |

| 1400~1360 | 8 |

全体では 180分/1090m = 16.51分/100m なので100mあたり約17分。

比較的前半はスピードが出ていません。岩が多く歩きづらいせいでしょうか。それとも空気が薄い? 後半は早くこの苦しみから逃れたい、その一心だったと思います。

笠新道登山口→新穂高ロープウェイ

座るところもないので長居しても仕方がありません。

11:39 笠新道登山口発。疲れた足をペタペタさせながら歩いています。

車が止まっていて何やら作業をしている人たちがいました。荷揚げの準備でしょうか?

日は照っているもののそこまで暑いという訳では無いのが救いですね。今日から9月です。

舗装路足イタイ!

11:49 取水施設を通過。

そこでふと右側を見たら岩が積み重なった隙間からパイプが突き出しているのに気が付きました。

地図によっては近くに水場マークが書いてあるので、それなのかもしれません。ただ、このときは全く水は流れていませんでした。

すぐ近くには何か四角い箱がヴーンとうなり声を上げていました。水槽?

11:51 橋を通過。

それにしても長い、つらい。下りなのが救いではあります。わさび平小屋さん、レンタサイクルやりません?

12:08 風穴を通過。涼んで休もうかなと思っていたのですが、この程度の風ではもはや焼け石に水です。

よく見ると所々小さな花があったのですが、しゃがんで写真を撮る体力などあるはずがありません。撮りやすいところにあった花:

12:29 ゲートを通過。

12:33 新穂高ロープウェイの方へ直接向かいます。

12:37 新穂高ロープウェイ着。

笠新道登山口から58分でした。テント場からは実に6時間18分かかりました。足が痛い!

ちょうどお昼なので何か食べようと思ったのですが、メニューを見るとイマイチ。食事としてはうどん、ラーメン、カレーくらいでしょうか?

次のバスがもうすぐなので、サッサと平湯に戻ってから食べることにしました。

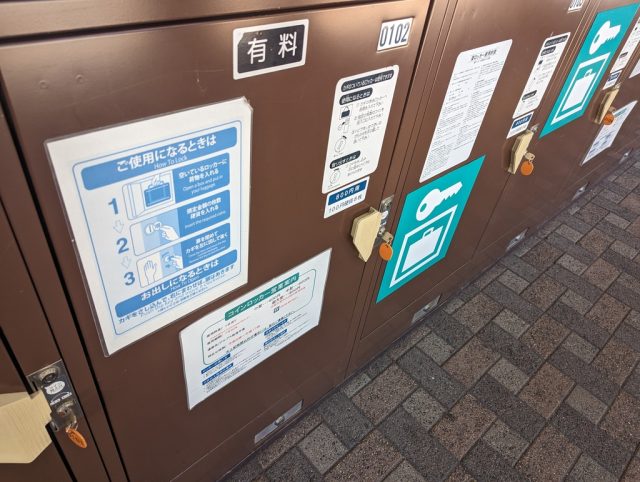

券売機で平湯温泉までの切符を購入。こちらの券売機は現金のみ。

新穂高ロープウェイ→平湯温泉(平湯バスターミナル)

バスは概ね1時間に1本。経由地が違うのが交互に出ます。

12:44 列に並ぶとすぐにバスが来ました。

事前に作っておいた乗り継ぎ表によれば、平湯に着くのが13:28、新宿行きの高速バスは14:35発があります。

事前に16:05発の高速バスを予約しておいたのですが、ハイウェイバスドットコムから調べると14:35発にもまだ1席だけ空きがありました。ただし1人で2席占有できるひとりだけシート(+2000円)のみ。少し迷いましたが、汗臭い体で隣の人に迷惑をかけるよりもかえって良いのではないかということで予約を変更しました。

12:55 新穂高ロープウェイ発。

13:31 平湯温泉(平湯バスターミナル)着。

平湯バスターミナル・アルプス街道平湯

平湯温泉(平湯バスターミナル)→中央道日野

14:24 新宿行きのバスが到着。

最後尾のひとりだけシート。

14:35 平湯温泉(平湯バスターミナル)発。

今日はバスからの眺めがやけに綺麗です。

18:31 中央道日野バス停着。

出口を出たところにあった乗り換え案内図。

西側を通っている日野駅~高幡不動駅のバス路線は本数がかなり多いんですね。時間も21~22時くらいまでやっているみたい。それなら待ち時間もそれほど気にならないかもしれません。ここからだと生活保護センターバス停まで徒歩12分。まぁ、とは言え高幡不動に行くなら甲州街道駅でいいですし、日野駅まで行くなら徒歩19分なので全部歩けば?と思わなくもありません。

ちなみに市営のミニバスが「中央道バス停下」を通るのですが、そちらは1時間に1~2本ですし夜遅い時間はやっていません。

私の最近のお気に入りはシェアサイクリングサービスHELLO CYCLING。今年4月から日野市も実証実験ということで参加。日野市内のステーション(自転車置き場)が大幅に増えました。残念ながら中央道日野のすぐ近くには増えなかったのですが、現実的に利用可能な範囲内にいくつか増えました。隣接する立川、国立、府中、多摩、八王子にもステーションが多数あるので、自宅の近くにステーションがあればそこまで乗っていくことが出来ます。電動アシストなので坂道もへっちゃらです。

というわけで、自転車を借りて帰りました。

感想

笠ヶ岳とその周辺は想像以上に見所の多い場所でした。杓子平は他の有名なカール、例えば千畳敷や涸沢などと比べても決して引けを取らない景色でしょう。そして稜線に上がったときの景色。左右に折れながら笠ヶ岳へ続く稜線。反対側には北アルプス奥地の山々。日本海。眼下に見える播隆平カール。もちろんすぐ隣に横たわる槍・穂高も。途中で話した登山者の中には槍・穂高は蝶ヶ岳など常念山脈から見るのが良いと思っていたがこちらから見た方が良いと考えを変えたと言っている人もいました(私はどちらからでも 大して変わらない 綺麗だろうと思いましたが)。笠新道の急登もそれ自体魅力に感じる人もいることでしょう。

とは言え私には笠新道は少々厳しすぎるように感じました。いくら笠ヶ岳周辺が素晴らしくてもアレをもう一度登り降りしてまで行きたいかと言われると、今の私にはちょっとおいそれとは頷けません。登りはともかく下りは本当に苦痛でした。この感想は帰宅してから2日後に書いていますが、この2日間強い筋肉痛に苦しめられています。8月はほとんど運動しなかったのでブランク1ヶ月で行ったのも良くなかったかもしれませんが。稜線上~山頂の景色を楽しむにはもっと体力が必要でした。本当は翌朝もう一回山頂からの景色を眺めたかったところです。もしもう一度行くなら花の咲いている季節に行きたいですね。