2023年7月16日(日)~18日(火)、上高地~岳沢小屋~前穂高岳~奥穂高岳~穂高岳山荘~涸沢~横尾~上高地と歩いてきました。

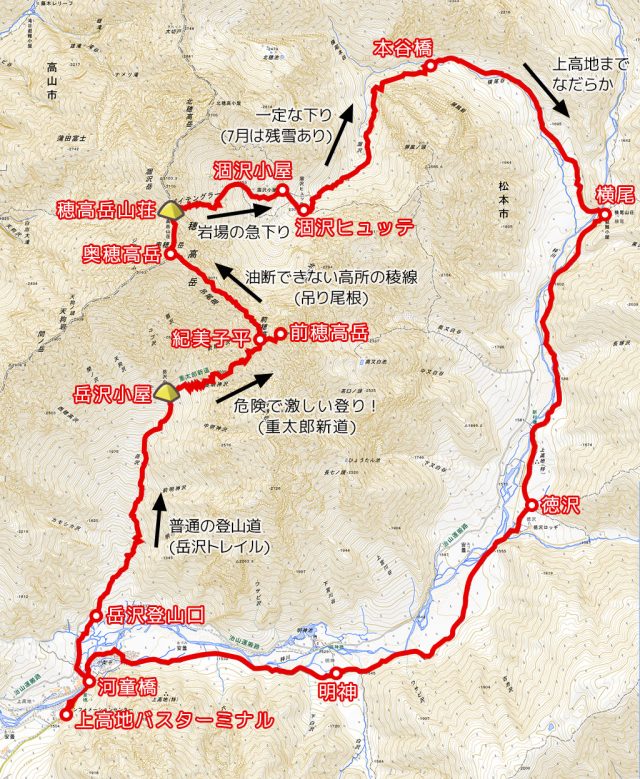

地図に書くとこんな感じです。

登ることになる山頂は前穂高岳(標高3090m)と奥穂高岳(標高3190m)の二箇所です。

宿泊地は岳沢小屋と穂高岳山荘の二箇所です。

重太郎新道や吊り尾根といった上級者向けコースも含まれています。

私がこれまで登ってきた山よりも難易度が高い山です。とは言え上高地~涸沢~奥穂高岳は既に経験済み。今月頭には北岳・間ノ岳に行って、重いテント泊装備を背負って急勾配の道や稜線上の岩場を歩いてきました。天気・体調が良い日にしっかり時間をかけて歩けば行けそうだなと確信を得て実行に移しました。

目的

今回行くことにした主な理由は次の三つです。

一つ目は吊り尾根や前穂高岳からの景色を見てみたかったことです。このところ毎年のように行っている秋の涸沢。カールを見上げれば奥穂高岳と前穂高岳を結ぶまるで吊り橋のような稜線が見えます。まさに吊り尾根です。以前涸沢にテントを置いて奥穂高岳までは行ったことがありますが、そこから吊り尾根の先にある前穂高岳にはまだ行っていません。奥穂高岳の山頂からでは涸沢カールがほとんど見えませんでした(少し前穂側に下ってチラ見はしましたが)。前穂高岳山頂からは涸沢カールがバッチリ見えるそうなので是非見てみたいと思いました。上高地~横尾の梓川沿いも見下ろせるはずです。歩いていてしょっちゅう前穂高岳が見えていましたからね。もちろん周囲には360度北アルプスの名だたる山々が見えるはずです。

二つ目は岳沢がどんなところか見てみたいということです。岳沢(だけさわ)とは上高地の河童橋から穂高を見上げた方向にある沢なのだそうです。そしてその中腹に岳沢小屋という山小屋が建っているのだとか。えー、あんな綺麗な所に行けるのー? 山小屋なんて見えないよー? と疑問は募るばかりです。よく目をこらすと下からでも見えるらしいのですが……。とにかく行ってどんなところか見てみようと思います。

三つ目は穂高岳山荘のテント場に泊まってみたいということです。穂高岳山荘は穂高連峰の稜線上、白出(しらだし)のコルという窪みに建っている山小屋です(標高2996m)。以前奥穂高岳へ行ったときに立ち寄りましたが、大きなテラスから見下ろす涸沢カールや常念岳方面の眺めはいつまでも見ていたい景色でした。そこにテントを張ってゆっくり滞在するなんて最高でしょう。食事も美味しく水やトイレも綺麗。 天気が良ければ とても快適な場所です。ただ、テント場は少々狭いというか、多少危険な場所であること、何よりそこまでテントを担ぎ上げるのが大変というあたりが気になるところです。

もちろん他にも道中様々な景色、動植物など沢山の見所が待っていることでしょう。

アクセス

登山口がある上高地への行き方については別記事を参照してください。

今年は5月に小梨平キャンプ場に泊まって焼岳へ登ったので、今回は今年二回目の上高地です。

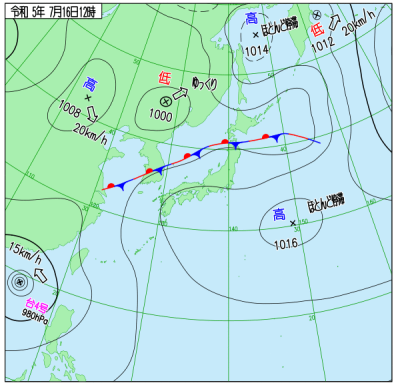

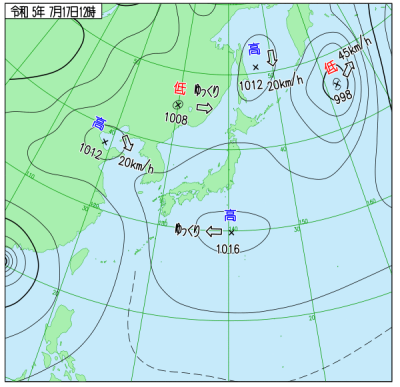

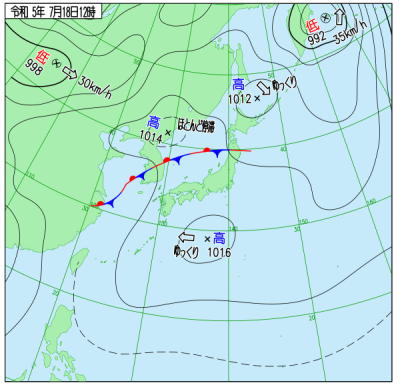

天気と行き先

まだ梅雨明けは発表されていませんが天気の良さそうな日が目に付くようになってきました。去年は6月末に梅雨明けの速報値を発表したもののその後雨が続き確定値では7月下旬頃に修正されたという経緯があります。今年はどうなるのでしょうね。

7月15日(土)~17日(月)の三連休は後半の天気が良さそうでした。日曜日くらいから晴れてきて、月曜日が最も良く、火曜日までは天気が持つような予報でした。

できるだけ平日に出かけたい私としては連休中に上高地に突っ込むのは気が引けましたが、去年のように7~8月が雨ばかりになる可能性も考えると貴重な晴れ間を無駄にしたくないところです。

少し前から梅雨前線が北側に停滞しており、北に行くほど天気が悪いようでした。その観点で言うと南アルプスはより天気が良さそうでしたが、先日7月3日~5日に北岳と間ノ岳に行ったばかりです。北アルプス方面だと西側(岐阜県側)よりも東側(長野県側)の方が天気がよさそうでした。

そんな状況の中で、今年行きたかった場所の中から選んだのが今回のルートでした。

風がそれほど強くないというのも今回の選択を後押ししました。風が強いと今回のルートはかなり危険だったり寒かったりしそうです。テントの設営も大変でしょう。

山行ルート

1日目

上高地バスターミナルからスタートして岳沢小屋のテント場で一泊します。

上高地バスターミナルの標高は約1500m(岳沢登山口で1520m)、岳沢小屋の標高は2170mなのでその差は約670mになります。下りはほぼ無く(岳沢小屋手前で沢を渡るときくらい?)終始登り一辺倒です。距離は4.2km。距離がある分そこまで急ではありません。標準コースタイムは地図によりますが(休憩別)2時間30分程度のようです。

2日目

翌日は重太郎新道を登りカモシカの立場(2520m)、岳沢パノラマ(2670m)、雷鳥広場(2830m)といった地点を経由して紀美子平(2910m)へ。荷物を紀美子平に置いて(デポして)前穂高岳(3090m)までを往復した後、吊り尾根を伝って奥穂高岳(3190m)へ。奥穂高岳から穂高岳山荘(2983m)へ下りてそこでテント泊します。

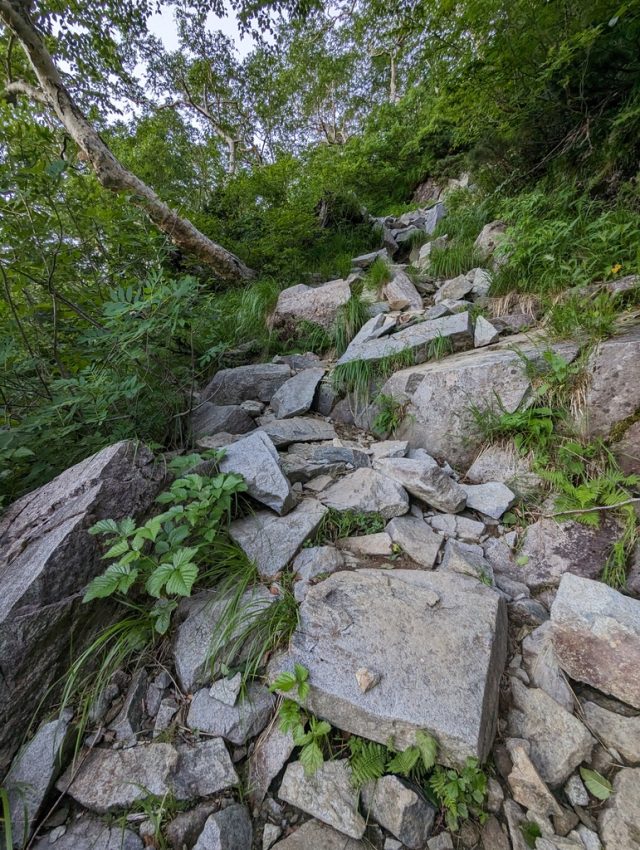

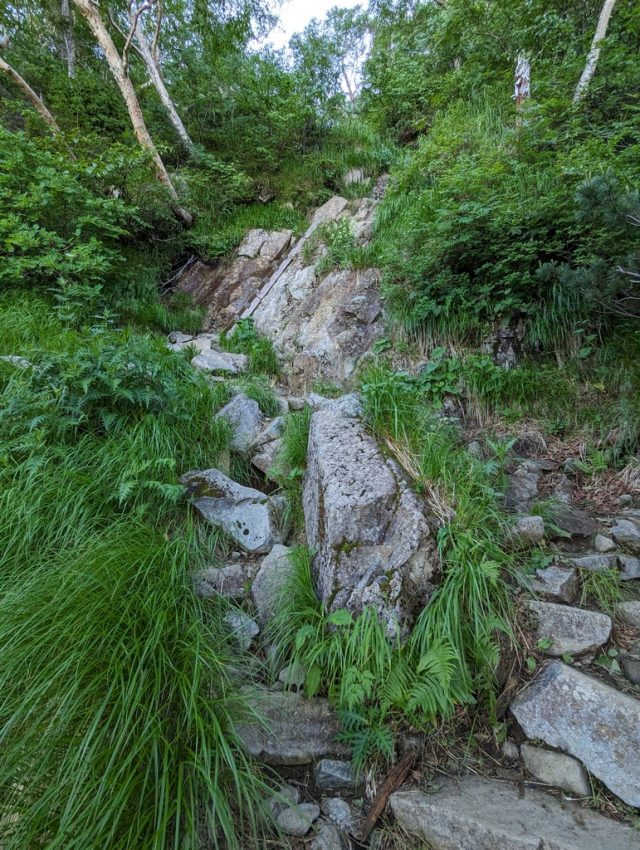

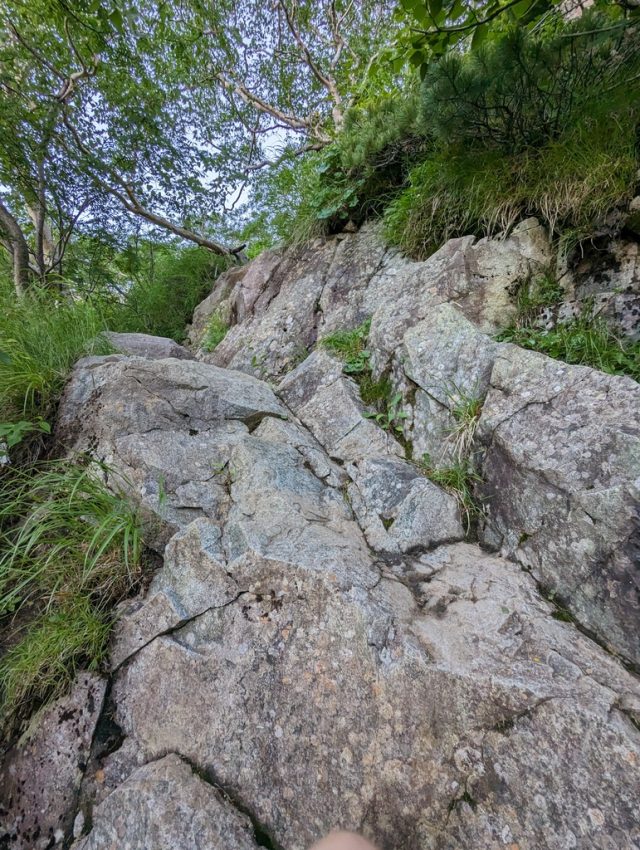

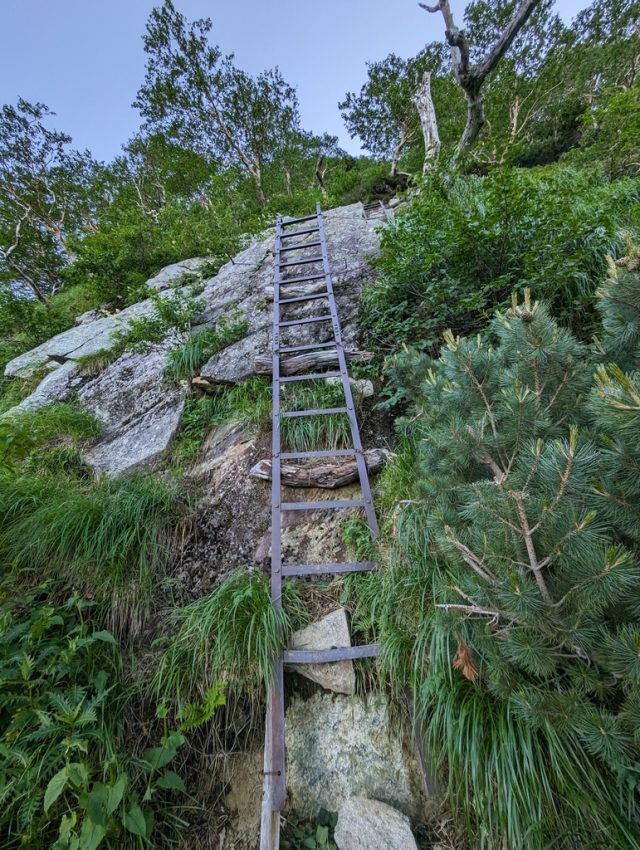

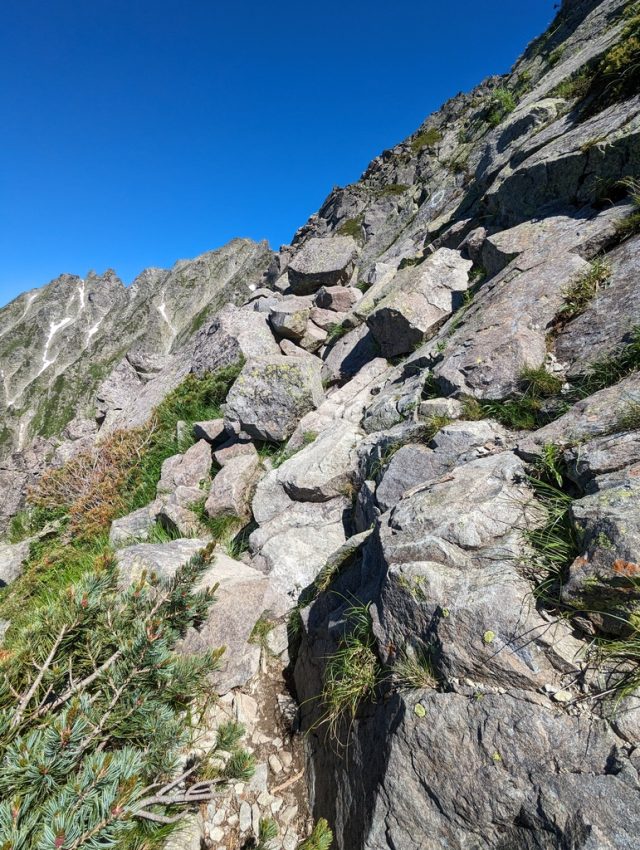

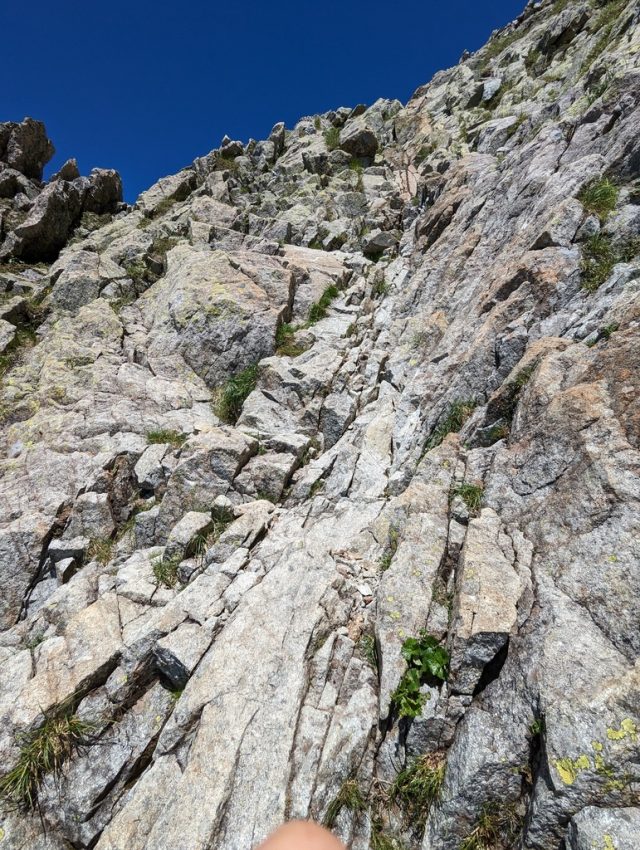

重太郎新道は北アルプスの中でも屈指の急斜面と言われておりハシゴや岩登りも多数出てきます。岳沢小屋から紀美子平までの距離は約1.6km、単純標高差は740m。短い距離ながらかなりの高低差があることが分かります。標準コースタイムは3時間です。

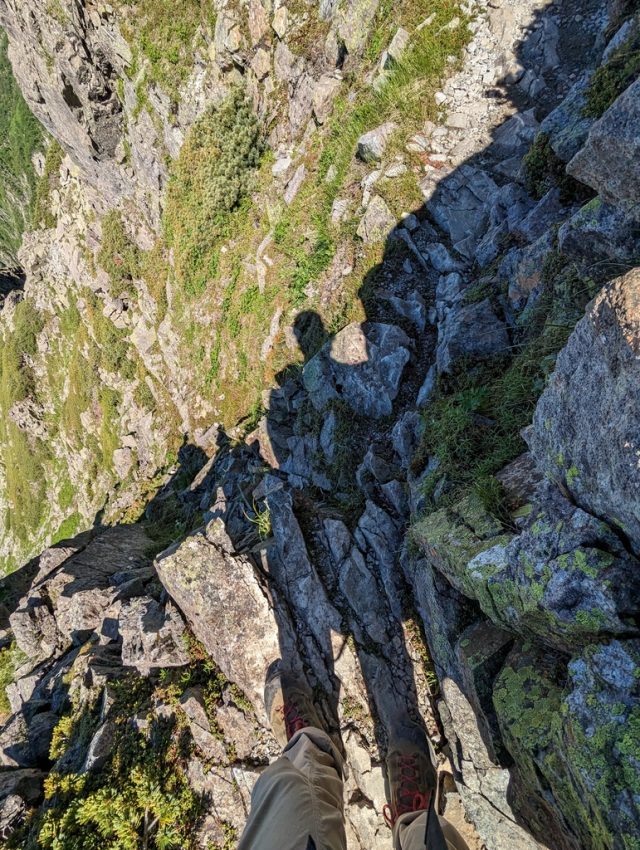

紀美子平から前穂高岳は距離0.3km、単純標高差180m。これまでよりもさらに急で危険な岩場です。自身が滑落することはもちろんのこと、岩や石を落とさないように十分注意する必要があります。上の人が落ちてきたら巻き込まれて一緒に落ちてしまうことすら考えられます。もちろん自然の落石にも注意が必要です。

紀美子平から奥穂高岳は吊り尾根と呼ばれる部分です。距離は約1.4kmで単純標高差は280m。紀美子平からだと登り基調ですが何度か下るところもあります。奥穂高岳側にはかなり急で長い鎖場もあります。

奥穂高岳から穂高岳山荘がある白出(しらだし)のコルへは約200m程度の下りです。途中までは緩やかで歩きやすい道です。ただし、浮き石につまづいて転んだら岐阜県側に落ちていくとは思いますが。山荘が近づくにつれて岩場の急下りになり、最後は二連続のハシゴで幕を閉じます。

3日目

最終日はザイテングラートを降りて涸沢へ。そしていつも通り横尾を経由して上高地へ戻ります。

奥穂高岳から上高地までは以前歩いたことがある区間です。

ただしザイテングラートをテント泊装備を背負って下るので足への負担は前回よりも大きいでしょう。

旅の様子

立川→上高地

2023年7月16日(日) 早朝、立川駅にやってきました。

背負っているザックの重量は家を出た時点で11.75kg。コンビニでサンドイッチとおにぎりを買ったのでもう少し増えていると思います。今回は山小屋の食事をあてにしてかなり減らしました。

乗車したのは中央線下り列車の始発である04:41発高尾行き。今日はこれで当日最早10:30上高地着を目指します。今日は3時間くらい歩いて岳沢小屋で一泊するだけなので本来なら急ぐ必要は無いのですが、連休中のテント場は混み合うらしいので出来るだけ早く着きたいという狙いです。

04:41 立川駅発。高尾で大月行き(5:15発)に乗り換え。

朝食のサンドイッチ。

05:54大月発(甲府行き)、06:46甲府発(松本行き)と乗り継いでいきます。

篠ノ井線村井駅を出て松本駅まで後3駅まで近づいた8:23頃、列車が突然急停止しました。車内放送によれば防護無線を受信したようです。この列車の問題では無いということでホッとしましたが、状況確認のためしばらく待つことに。

このまま長時間停車すると松本での乗り換えに間に合いません。これまでにも松本手前で停車して遅延したことは何度かありました。実際にそれが原因で電車を乗り逃したことも。たまにしか来ないのに何度もあるということは良くあることなのかもしれません。

9:28頃に運転再開。どこかで線路に人が立ち入ったのだとか。遅延は5分ほど。松本駅の乗り換え時間は12分なのでこのくらいなら間に合うはずです。

8:36松本駅着。

ダッシュで改札の外に出て券売機で上高地までの切符を購入(2710円)。再び入場して新島々行きの電車に乗車しました。

08:43 松本駅発。

今日は日曜日ですが大学生が多数乗車していました。運転手が大学生に何かあるのか尋ねていました。何かの試験があるのだとか。北新・松本大学前を過ぎると乗客は減りましたが、それでも観光客・登山客はそれなりに残りました。やはり休日、連休は人が多いですね。

09:13 新島々駅着。バスへ乗り換え。

09:25 新島々駅発。車内はほぼ満席。

バスはいつも通り快調に進んでいましたが、沢渡バスターミナルの前後で進みが悪くなってきました。どうも渋滞しているようです。駐車場には車の列が出来ており、道路は上下線方向とも車がかなり詰まっています。

駐車場に隣接するバス停では可能な限り乗客を乗せました。補助席も使用して完全に満席。

少しヤキモキさせられましたが、宿が建ち並ぶエリアを抜けたらすぐに通常通りのスピードで走るようになりました。連休中はこういった遅延も覚悟すべきなのでしょう。

10:45 上高地バスターミナル着。15分ほど遅れて到着となりました。

さすがは7月の連休です。人が沢山います。

とりあえず野沢菜おやきを購入。

今回はあまり食料を持ってきていないのでこういう買い食いも大事なのです!

上高地→岳沢登山口

10:50 上高地バスターミナル発。おやきをつまみながら河童橋へ向かいました。自転車??

河童橋も人で一杯。

いつもの給水スポットで水を補給。持参した空の1Lペットボトルに入れました。スポーツドリンクも500ml×2本持ってきていますが、岳沢までならそんなに使わないでしょう。明日以降のために取っておきます。

これから向かう岳沢の方向。うーん、何回見てもどこを登るのか、どこに小屋があるのかサッパリ分かりません。山の上の方は雲に覆われています。

10:58 人を掻い潜るようにして橋を渡ります。

右へ曲がって岳沢湿原がある方へ。

人が多くて左の運搬路を歩きたくなってしまいましたが、一応右の遊歩道を歩くことにします。

11:10 岳沢湿原着。

すぐそばに分岐があります。

岳沢は遊歩道とは直角方向です。

11:12 進むとすぐに運搬路と交差してその脇に「岳沢登山口」がありました。

岳沢登山口→風穴

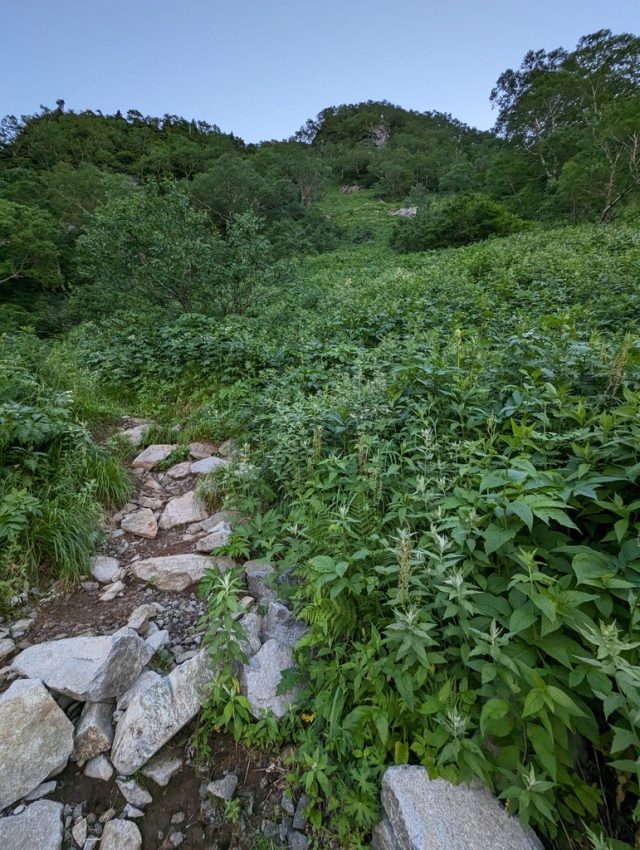

11:13 岳沢登山口発。

登山道は岳沢トレイルと呼ばれており、時々歩きづらい岩が出てくることもありますが、概ねよく整備された歩きやすい道です。岳沢小屋が中心となって整備しているそうです。

岳沢登山口の標高は1520m、岳沢小屋の標高は2170mなので650mの登りです。後半は最初よりも勾配が急になっていると思います。

11:23 「9」と書かれた標識が二つ現れました。

時々出てくるこの数字標識は岳沢トレイルの目印として設置されているもののようです。

上の標識に書いてある岳沢ヒュッテは以前岳沢小屋の場所にあった山小屋で2008年に廃業したのだとか。となるとこの上の標識は15年以上前のものなのでしょうか? よくもってますね。

その下の木のプレートは岳沢小屋が設置した物のようです。木のプレートには「岳沢原生林1579m」と書かれています。

ちなみに10番は登山口にありました(登山口の写真に小さく写っています)。

ゴゼンタチバナは今回の山行中あちこちでよく見かけました。

うーんイタドリあたり?

とても綺麗な登山道。整備したばかりの所のようです(参考:岳沢トレイル整備作業 | 岳沢小屋 | 槍ヶ岳山荘グループ)。

11:30 8番。ここは木のプレートは無い?

11:31 この辺りで唐突にヒンヤリとした風が吹いてきました。風穴という涼しい場所が上の方にあるのですが、まだまだそこまで至っていません。何だろう……。

センジュガンピ。これも梓川沿いなどあちこちで見ました。

風穴

11:43 7番「風穴(天然クーラー)」の標識を発見。が、近くに風穴は見当たりません。木のプレートも見当たりません。立ったまま少し休憩して先へ。

何かの蝶(フォーカスが合わない)。

緑色のゴゼンタチバナ。これから白くなるのでしょうか? それとも緑バージョンがある?

11:46 岳沢ヒュッテの7番標識からわずかに進んだ所に「岳沢名所天然クーラー 風穴」と書かれた岩場が現れました。木の7番プレートもあります。

確かにひんやりとした風を感じます。どこから出てくるのか今ひとつ分かりません。上から? それともこの小さな穴の中?

木のプレートには「風穴 1690m」と書かれています。

ちなみに、ヤマケイオンラインの地図(ヤマタイム)では河童橋から風穴までのコースタイムが設定されています。その値は55分。河童橋を通過したのが10:58なので、ここまで48分。概ねコースタイム通りに進んでいるようです。

風穴→岳沢小屋

11:49 風穴発。

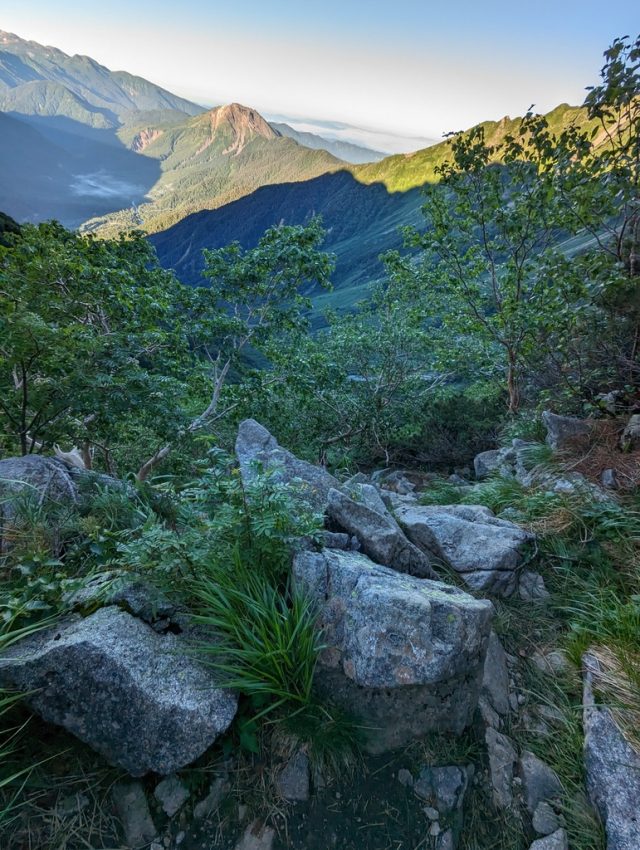

11:55 見晴らしの良いガレ場に出ました。

上高地方面も見下ろせます。

広い沢の方にも出られるみたいです。休憩している人も何組かいました。私もちょっと休憩。

すぐ上には木の6番プレートがありました。場所の名前や標高は書いてないみたいです。文字が消えてしまった? ヤマレコの記録によると「見晴台 1760m」と書いてあったみたいです。

登りがきつく感じるようになってきました。

12:07 5番「中間地点 1830m」と書かれています。上高地バスターミナルから1時間17分。まだ中間点かー。

12:11 左の沢の中を登っている人がいました。

さっき休憩したところ(6番)からここまで登ってきたのでしょうか。登って大丈夫なの? 道迷い? 意図的? よく分からないので見なかったことにします。きっとたどり着けないことは無いでしょう。

ダケカンバ。

こっちの道でも結構斜度があるので、ガレた沢の中を登るのは大変でしょうね。

クガイソウ? グラデーションが綺麗なのですがやっぱりフォーカスが合わない……。

ハクサンフウロかな。

さっきの人まだ登ってきてませんね。

4番。んー、ちょっと文字が判別できない。

結構息が上がってきています。

12:30 3番「石階段 1960m」。

ほんと良く整備されてますね。

大分息が上がってきました。でも今日は小屋まで行けば終わりなので頑張ります。明日はこのペースではダメそう。

2番「胸突八丁 2030m」。結構ハァハァ言ってます。

クルマユリ。

ハクサンシャクナゲ?

1番「小屋見峠 2130m」

いよいよ岳沢小屋が見えてきました!

いったん少し下ります。

沢を対岸へ渡ります。

この沢は大雨が降ると濁流が流れることもあるのだそうです。その時は無理に渡ろうとせず引き返せとのこと。

渡ったら右に曲がって少し登ります。

テラスまで残り40歩?

13:06 岳沢小屋着。

岳沢登山口から1時間54分、上高地バスターミナルから2時間16分でした。コースタイムは2時間30分程度のようです。

岳沢小屋テント泊

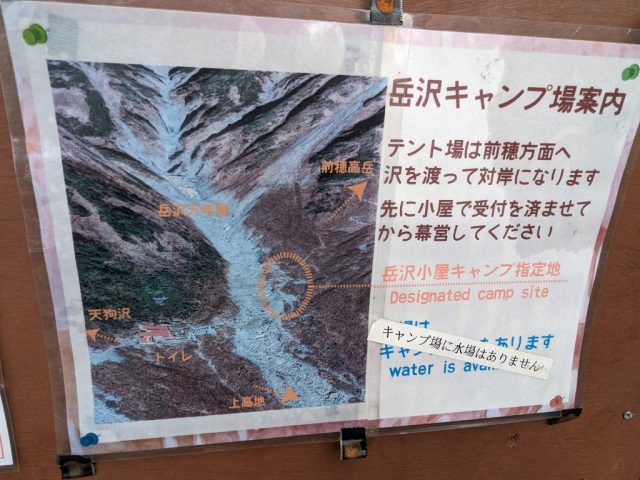

これが岳沢小屋テント場だ!

早速テント場の受付。

料金は一人一張り2000円でした。テント場の予約は、現在のところ考えがあってあえて不要にしているようです(参考:テント場案内 連休中、ご利用予定の方へ~(2022/07/12) | 岳沢小屋 | 槍ヶ岳山荘グループ)。今後は分かりませんが。

現在の気温は19度。曇っているので日差しも無く快適な気候です。

水は小屋前のタンクから頂きます。利用料はテント泊の料金に含まれています。万年雪の美味しい雪解け水だそうです。

ランチメニューが掲げられていますがランチタイムは10:00~13:30。現在は13:11なのでギリギリ時間内ですがテントを張っていたら終わってしまうでしょう。先にテントを張りたいですし、間に合わないことを想定してコンビニでおにぎりを買っておいたので諦めることにします。ランチタイムが短い山小屋は多いですよね。間に合うように急いで疲れすぎてしまったことも以前あったので以降気をつけるようにしています。

掲示物。

テント場は前穂高岳方面への登山道を100mほど進んだ所にあります。

13:12 テント場へ向かいます。

すぐに左手側に二張り分のスペースが現れます。

ここは小屋から最も近い特別スペース。早い者勝ちで、もちろん既に埋まっていました。メインのテント場は80m先と書いてあります。

この沢を渡って対岸を上に登ったところにあります。

大きな岩の上を歩く必要がありアップダウンもあるので距離以上に時間がかかります。

13:15 一番下のスペースに着きました。設営可能スペースは登山道の左右に散らばっています。このあたりはだいたい埋まっているので上へ。

右側、この樹木の裏側にまとまったスペースがありましたが全て埋まっているようでした。上へ。

左手も埋まっています。

13:18 お、ここは張れそうですね。ここにしましょう。

一応奥に詰めて張りたいのですがなかなか厳しい。隅(ポールの足)が浮いてしまいます。

13:33 なんとか設営完了。曇ってはいますが、なかなかの眺めです。

テント場全方向の眺め(17:40撮影):

ここは一応2張り分のスペースということみたいなのですが、この手前に張るのはかなり厳しそう。小さいのなら無理矢理張れないことはないかもしれませんが……。

私の所よりさらに上のスペース。

少し登ると前穂高岳へ続く登山道は右に折れていきます。テント場はこの上に5張り分を残すだけ。

テント場最上部からの眺め。

降りていきます。

左奥に見えるのが登るときに樹木の裏に隠れていたまとまったスペースです。10張り分くらいはありそう。

13:49 自分のテントまで戻ってきました。

昼食

岳沢小屋の設備

せっかく来たのでもう少し小屋の方を見てみましょう。

オオヒョウタンボク?

シューアイス(400円)、バナナスムージー(short 800円、grande 1500円)、生ビール(1000円)。

小屋前の缶ビール、ジュースコーナー。

売店。セルフサービスのドリンク類もありますが、テント泊の人ならこの辺は自分で持ってきているかもしれませんね。私もティーバッグ類は持ってきています。

時間帯は限られているみたいですが充電コーナーなんかもあるみたいです(16:00~20:00)。

表のテラス。

居心地が良さそうですが人気なのでなかなか席が空きません。

奥に見えるのは大正池でしょう。赤い屋根は帝国ホテル?

位置関係がイマイチ分かりませんが明神岳の方向?

テラスの奥から下に降りるとトイレがあります。利用料はテント泊の料金に含まれています。

とても綺麗です。

ブランコ?

ヤマハハコ的な何か?

何とかショウマ的な何か?

上の方はますます真っ白。

15:20 テントに戻ってきました。

虫が沢山ひっついています。

ヘリコプター飛来

16:38頃、ヘリコプターがやってきました。

こんな時間に物資輸送な訳がありません。誰か落ちたか?

ヘリコプターは雲の向こうに消えてしばらく音だけが聞こえていましたが、そのうち元来た方へ帰って行きました。

長野放送によれば、この日前穂高岳付近では2件の死亡事故が発生していたようです。「濃い霧のため救助できませんでした」ということなので、これはその時のものなのかもしれません。

- 3連休山岳遭難相次ぐ 北アルプス前穂高岳で女性2人が滑落 心肺停止状態 悪天候でヘリ収容できず | 長野県内のニュース | NBS 長野放送

- 【続報】北ア・前穂高岳で女性2人滑落 取り残されていたもう1人も死亡確認 死者2人に | 長野県内のニュース | NBS 長野放送

一件は北側のバリエーションルート、もう一件は紀美子平付近とのこと。

17時過ぎくらいになると稜線が見えるようになりました。

夕食

明日の準備とヘルメット

食べ終わったら荷物の整理。明日は日の出時刻までには出発したいところです。そのために撤収しやすくしておく必要があります。

明日歩くのは険しい岩稜帯。長野県山岳遭難防止対策協会が指定した山岳ヘルメット着用奨励山域には「前穂高岳(北尾根から吊尾根)一帯」とあり、具体的な範囲は曖昧ですが、今回歩く前穂高岳や吊り尾根は含まれている可能性があります。

もちろん含まれていようがいまいが着けるも着けないも自由ですが、まぁ、格好つけ程度に用意してきました。

ザックの中に入れておいたヘルメットを取り出してパッキングの仕方を調整。

ちなみにこのヘルメットは先日立川の好日山荘で購入した物で、他のメーカー、ブラックダイヤモンドやPETZL等のヘルメットが軒並み左右から圧迫される感じがあるのに対して、唯一何も問題なく被れた製品です。JAPAN FITと書いてあるので日本人の頭に合わせてあるということなのかもしれません。テント泊山行で出来るだけ荷物を軽くしたかったので、それなりに高い物になってしまいました。

今調べてみるとやっぱりネットの方が大分安いですね。いや、ポイントが結構付いたからそこまででもないかな。でもちゃんとフィッティングしてから買った方がいいですよ。

天狗沢方面

トイレと水くみのために岳沢小屋へ。小屋まで数分かかるのはやっぱりちょっと不便ですね。

用が済んで帰り際にふと振り返ったら小屋の左奥にテントが張ってあることに気が付きました。メインのテント場はもうほぼ一杯なので、そういう時のためにあっちの方にも張れるようになっているのかもしれません。ちょっと見に行ってみましょう。

テラスからトイレの方に降りてトイレの左側を通って裏に回ると奥に続く道がありました。

天狗沢方面との分岐。

天狗沢の一番上は天狗のコルへつながっていてとても素人が行ける場所ではありませんが、下の方には通称お花畑と呼ばれる場所があってその辺りまでなら注意すれば行けるそうです。

ただ、このときは大雨の影響で通行止めになっていました。18日には復旧したそうです(天狗沢情報 | 岳沢小屋 | 槍ヶ岳山荘グループ)。うーん、これはまた岳沢に行く理由が出来てしまいましたね。

分岐の少し先にはいくつかテントが張られていました。

さらにその先には大きな岩だらけの沢。

下の方。

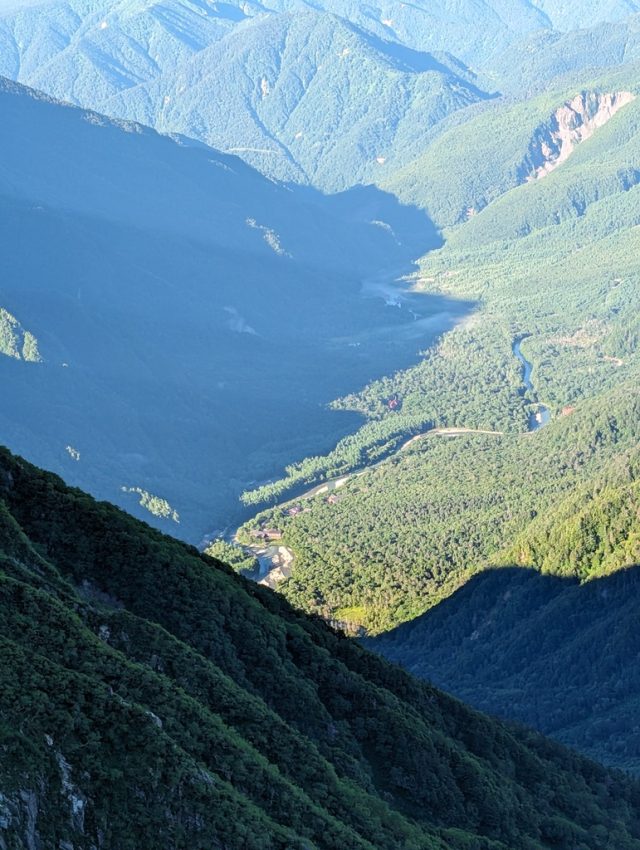

あれは河童橋の辺りでしょうか。川の右側一番手前が白樺荘? となるとあの辺りからここは見えるということなんでしょうね。

上の方。この沢は地理院地図によればコブ沢になるのでしょうか?

戻ります。

小屋の上を見ると左右にジグザグに切られた道らしき物が見えます。明日はあそこを登るのでしょうか。

正直全体を見てもどこを歩くのかサッパリ分かりません。

18:45 テントまで戻ってきました。

するとちょうどポツポツと雨が降り出しました。急いでテントの中へ。

一時的にサーっと音が鳴るくらい振りましたが、10~20分くらいで止んだみたいです。

星空

2日目 岳沢小屋テント場→カモシカの立場(重太郎新道)

04:32 岳沢小屋テント場発。さあ、重太郎新道を登りますよ。

テント場の上部で右へ。

すぐに草地の斜面に出ます。

つづら折りの坂道をゆっくりゆっくり登っていきます。

うーん葉の切れ込みが鋭いからウマノアシガタじゃ無くてミヤマキンポウゲかなぁ。

疲れたら下を見て癒されます。

すぐに岳沢小屋を見下ろせる高さになってしまいます。

グンナイフウロ?

オオバミゾホオズキ?

06:47 乗鞍岳に日が当たり始めています。

セリ科の何か? なんとかニンジン?

04:50 この草地斜面の最上部まで来ました。

左……じゃなさそうですね。

右側の奥に進んでいきます。

ニッコウキスゲ。

折り返し。

お?

おお?

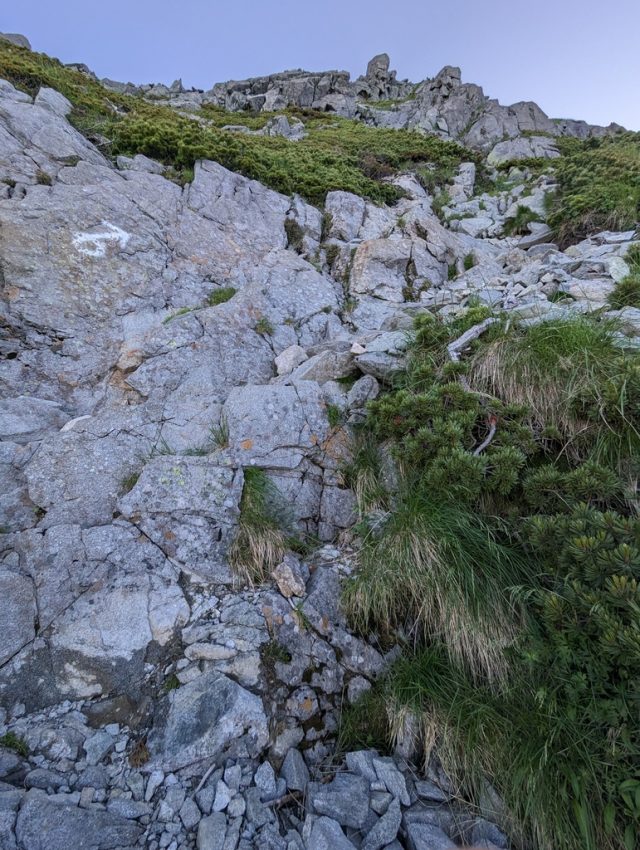

険しくなってきましたね。

下を見ると焼岳が朝日を浴びていました。

今見るとどっちが下かよく分からない写真。たぶんこのままの向きであってるんでしょうね。

05:02 最初のハシゴが現れました。

おお結構長い。

上から見た図。綺麗な景色ですね(笑)。

葉が丸いからミヤマダイコンソウかなぁ。

ヨツバシオガマ?

「この先事故多発 上り一方通行 one way」と書かれています。あれ、下りと合流するところどこかにあったかな。

もうこの辺は岩登りばかりです。

お、下り一方通行の上部と合流しました。やっぱり下の合流は見逃したのかも。

どうも下りだと疲れ果てて、後もう少しで小屋だと思ったこの辺りで滑落してしまうケースがあるようです。

05:21 登りきった感。

上。

振り返る。

西穂へ続く稜線にも日が当たり始めています。

積まれていた岩の裏側に回り込んだら「カモシカの立場」という文字がありました。何だここがそうでしたか。

テント場から約50分でした。

ここからどうやって上の方へ行くんでしょうね。右の方かな。

カモシカの立場→岳沢パノラマ(重太郎新道)

05:27 カモシカの立場発。

やはり一度右の方に進むようです。

二連続のハシゴが見えます。

ハシゴの上から見た図。岳沢小屋も遠くなってきました。

こ、これは足場だよ!

ほどよい傾斜。

どんどん先に行ってもらいます。落石注意。

うーん、横にスロープ、縦に階段みたいなものですね。

このコース、必要な体力さえあれば登る分には気が楽だと思います。ただひたすら目の前の岩にかじりついていけばいいだけなので。もちろん天候が良い場合の話ですし、滑落すれば死ぬとは思いますが。いや、この辺りだと転んで頭を岩にぶつけるとかの方があり得るでしょうか。ヘルメットが必要ですね。下りはちょっと怖いかもしれません。

足や手をかけるところは一杯あります。

まだまだ行くよー!

鎖。

見晴らしが良くなってきた!

森林限界突破ですね。

ふと振り返ったら下に岳沢パノラマと書かれていました。

気が付かずにちょっと進んでしまいました。

05:58 短い距離ですが戻るのは嫌だったので岳沢パノラマのちょっと上で休憩。カモシカの立場から31分、テント場から1時間26分でした。ヤマケイオンラインの地図では岳沢小屋から岳沢パノラマまで2時間10分とあります。先日行った北岳では草滑りで「こんなに休んでいいのかな」と思うほど休み休み登りましたがそれほど悪いタイムにはなりませんでした。今回もゆっくり登って十分余裕がありました。

360度パノラマ:

右側は西穂高岳~焼岳へ続く稜線。

左側は明神岳から。

岳沢パノラマ→雷鳥広場(重太郎新道)

06:04 岳沢パノラマ発。

この辺りは森林限界を越えていて見通しが良く、それでいてあまり道が狭苦しくないのでとても楽しく歩けました。まさにアルプスらしい風景です。

何より日が当たらないのが嬉しい。7月の強い日差しを浴びたらあっという間に熱中症の危険が迫ってきますが全くその心配が無く歩けました。もちろんバテないようにゆっくり歩いています。こんなところでバテてしまったら最悪です。

イワツメクサ?

タカネヤハズハハコ。

ハクサンイチゲ。

変なところを登らないようにペンキマークはしっかり追っていきましょう。私は一箇所変なところを登って引き返しました。

06:32 雷鳥広場の文字を発見。

雷鳥広場着。岳沢パノラマから28分でした。

左。

下。

右。

もうちょい右。あの辺が吊り尾根から奥穂なのかなぁと思ったりしますがよく分かりません。

そして上。あの天辺は前穂なのか、それとも手前の紀美子平なのか。

360度パノラマ:

06:35 雷鳥広場発。

雷鳥広場→紀美子平(重太郎新道)

紀美子平

稜線を遠くに見ながら右の方から左へくるっと回り込んだら紀美子平でした。

平と言っても本当に真っ平らなのは下部の狭い通路部分くらいな気がします。

通路の1~2段上もそこまで傾斜が急では無いので、その辺りで休憩することも出来そうです。いや、でも上はすごい傾斜ですね。

紀美子平は休憩している人が多くホッとするような空気が流れているのですが、よく見ると案外危険を感じます。上高地側の傾斜はそこまで急では無いのですが、滑落するのに十分な斜度はあります。その上の道は人が沢山いる割りには狭く押し合いへし合いすると何かの拍子に落ちてしまいそう。さらにその上の地形は見ていると何だかバランス感覚がおかしくなりそうです。上からの落石もあり得るでしょう。油断しないように十分注意して休憩しましょう。

時刻はだいたい7時ちょうど。少しお腹が空いたのでクリームパンを一つ胃袋に追加します。袋がパンパンです。

うん、美味しい美味しい。……ちょっと場所が狭くて怖いんですけどね。

食べながら遠くに見える乗鞍岳。あの剣ヶ峰のシルエットは良く覚えています。畳平からのコースの途中から見える姿に似ています。おそらく向きがほとんど同じなのでしょう。なんと滑らかで美しい形でしょう。

まだ登山をする前に観光で訪れた場所。間違いなく私が登山をするきっかけの一つになっている山です。私はよりハードな山行をするたびに乗鞍岳が恋しくなります。もっと楽な旅がしたい!

紀美子平→前穂高岳

まぁ、そんなことを言っていても仕方ないので、今は目の前の前穂高岳です。ザックは邪魔にならないところに置いていきましょう。とても背負って登れそうにはありません。サブザックは持ってこなかったので手ぶらです。

07:08紀美子平発。

後ろから来る人には出来るだけ先に行ってもらいます。

こんな斜度でも案外登れる不思議。

人が多いのでちょっと安心感があります。しかし一方で上の人がパラパラと小砂利を落としてきたりするので油断なりません。適度に距離を取らないとダメです。小石くらいならまだいいですが(まぁ、良くは無いんでしょうが)、大きな岩やましてや人が落ちてきたら大惨事になることは間違いありません。もちろん誰もいなくても落石はあるでしょう。地震でも起きたらかなり怖いでしょうね。

ツガザクラ。

アオノツガザクラ。

稜線の向こうに太陽を感じます。

最後はアッサリと山頂部が現れます。

07:38 前穂高岳山頂着。

紀美子平から30分でした。

前穂高岳からの景色

山頂は真っ平らな横長なスペースです。

これまで登ってきた上高地の方向。

おや、富士山が見えます!

下を流れるのは梓川です。川沿い、富士山方向わずかに左に見えるのが徳沢です。

徳沢園やそこから左に蝶ヶ岳へ延びる長塀尾根が見えます。

奥穂高岳とそこから続く稜線。

あの辺りは西穂高岳なのでしょうか。奥に見えるのはおそらく白山だと思います。去年の今頃行きましたが、とても綺麗な場所でした。

山頂標識の前では沢山の人たちが代わる代わる記念撮影をしていました。

少し奥の方へ移動。

眼下に流れる梓川。この辺りは徳沢~横尾間です。真ん中付近の川沿いには横尾の施設群が見えます。上に目を向ければ東天井岳~横通岳~常念岳~蝶ヶ岳が見えます。

反対側の奥穂高岳。

もっと涸沢カールの方へ移動します。

山頂の一番奥までやってきました。

これが前穂高岳山頂から見える涸沢カール方面の全貌です。

涸沢側360度パノラマ:

涸沢小屋と涸沢ヒュッテ。

右上の山々は、右から横通岳、東天井岳、大天井岳です。パノラマ銀座です。

東天井岳の近くに「廃道 通行止め」と書かれた分岐がありましたが、そこからの尾根はやはりこちら側へ続いているようです。

大天井岳から槍ヶ岳までは表銀座。かなりのアップダウンがありますね。

そして槍ヶ岳。

梓川の方向。

下に湖が見えます。

奥又白池。地図でその存在は知っていましたが初めて見ました。テントか何かが張られているように見えます。

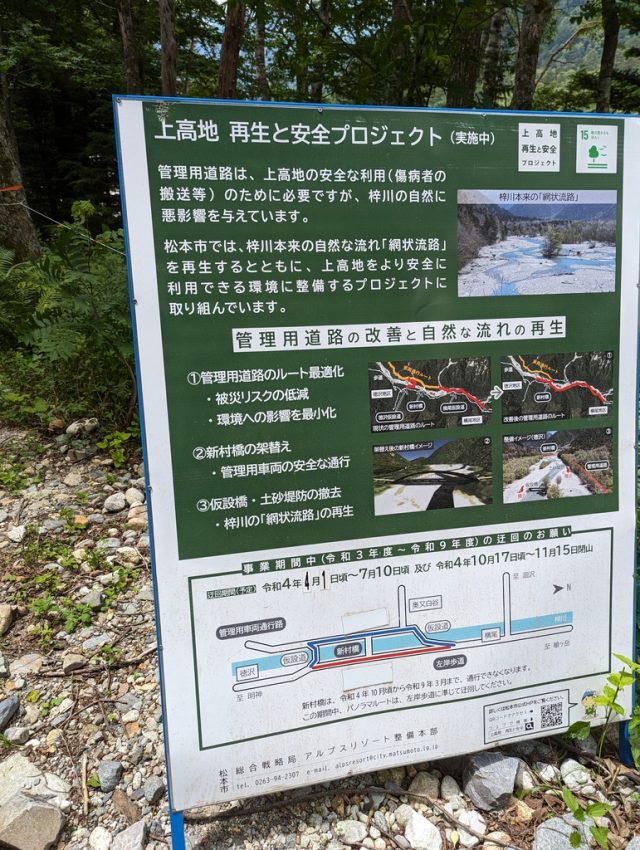

梓川の近くには徳沢園や管理用の仮設橋が見えます。新村橋はすでに撤去されています。

北尾根。つい昨日一人落ちたという。

奥穂。

岳沢小屋。

戻ります。

山頂の上高地側。

人がいなくなった隙にパシャリ。

河童橋から大正池。

上高地側360度パノラマ:

今日はこんなに天気が良く、風もほとんど無くて快適でした。居心地が良くずっと滞在したい気分ですが、この後はまだ吊り尾根を通って奥穂高岳まで行かなければなりません。

前穂高岳→紀美子平

紀美子平→奥穂高岳(吊り尾根)

さて、次の問題はこの先です。

途中まで道は見えるのですが、奥の方はよく分かりません。

あの切れ込みを渡るということは無いと思うのでどこかで右に曲がるのだと思いますが……。

08:52 紀美子平発。

道は尾根の上高地側(南西側)に作られているので、右側はだいたいいつも壁です。手すり代わりになります。

左側は怖いので必要以上に見ないようにしていました(笑)。死ぬには十分な角度、高さですが、それでも涸沢側よりは緩やかに見えます。涸沢側はストーンって感じなので。

道は全体的にはそこまで狭いという感じはしません。

ミツバオウレン?

ハクサンイチゲ。

イワカガミ。

黄色いスミレが沢山咲いています。先日北岳~間ノ岳でもよく見ました。

キバナノコマノツメあたりでしょうか? スミレと名が付かないスミレ。スミレも全然分からないんですよね。

シナノキンバイ!

わー、一杯咲いてる。

ここが一番細くて怖かった所だと思います。一瞬だけですが。

まだまだ山頂は遠いです。

葉っぱが丸くないからミヤマキンバイかなぁ。

後ろ。

後ろ。

09:25 少し広いところに出ました。

涸沢側も少しだけ見えます。

振り返ったところ。

ちょうどその頃、ヘリコプターが近くに飛んできました。

先ほどまでいた紀美子平付近を飛んでいます。

長野放送の記事によれば、16日午前8時頃に滑落が目撃されその後心肺停止で発見、17日午前9時半頃ヘリで収容ということなので、まさにその収容時の現場だったのでしょう。(参考:【続報】北ア・前穂高岳で女性2人滑落 取り残されていたもう1人も死亡確認 死者2人に | 長野県内のニュース | NBS 長野放送)

その後も23日にはここ吊り尾根の鎖場付近で5人パーティーの一人が250m滑落して死亡したと伝えられています。(参考:尾根から250メートル滑落 北アルプス奥穂高岳で死亡の登山者は愛知県の女性会社員と判明 | 長野県内のニュース | NBS 長野放送)

09:38 尾根の左右が見える場所に出ました。地図を見ると吊り尾根のほぼ中間点くらいのようです。

ザックを置いて数分休憩しました。

振り返り。

涸沢カール。前穂から見るよりも右側、前穂北尾根側がよく見えます。

涸沢ヒュッテの奥には登山道上に雪が残っているのが分かります。

あのジグザグは北穂へ続く道のようです。

涸沢小屋から北穂まではこんな感じ。前半どうやって登るのかさっぱり分かりません。

パノラマ。

上高地側。

09:43頃行動再開。

なかなか勾配がきつくなってきました。

この辺りでもしばし休憩。大分息が上がっています。

いよいよどうやって登るのかよく分からなかった辺りに差し掛かってきました。

涸沢カールがよく見えます。

右に曲がります。

うはっ!

まぁ、見た目より大したことありません。

険しくなってきました。○印を追いかけます。

鎖場です。しかも長い。23日に250m滑落したというのは鎖場だということなのできっとこの辺りでしょう。

ここの段差も大きい。

右側に見える涸沢カール。すぐ近くには雪が残っています。

振り返ったところ。

10:31 ついに山頂が見えてきました! 人々が集まっているところです。左が展望盤、右が祠があるところです。

と、岩を登りきってみると左手に標識がありました。

ここはどうも「南陵の頭」という場所のようです。

ここから山頂まではご覧の通りこれまでよりもやや緩やかな道です。

とは言え岩が多くて歩きづらいですし、転べば滑落の可能性もありますよ。

左手に見えるのはジャンダルム。こちらも人が立っているように見えます。

10:42 奥穂高岳山頂直下に着きました。ザックを置いて休憩。

紀美子平から1時間50分。コースタイムは地図によりますが1時間50分~2時間程度。後半は上りがちょっと苦しかったですね。空気が薄い?

奥穂高岳山頂

奥穂高岳→穂高岳山荘

11:15頃、奥穂高岳山頂発。お腹が空いたので穂高岳山荘でお昼ご飯を食べたいです。

この辺り、前回は長時間山頂に滞在した後に軽量装備でルンルン気分で下りました。かなり体が軽かったのを覚えています。

でも今回はやっぱり一歩一歩に重みを感じますね。

この道、転んで左に落ちそうで微妙に怖いんですよね。

穂高岳山荘が見えてくると急激に下り始めます。

山荘の近くが一番危険。

涸沢へ降りる道にはわずかに残雪がありますが、ステップが切られていてロープも設置されています。

テラスからの眺めは相変わらず良いです。

11:55 穂高岳山荘着。

奥穂高岳から40分、紀美子平から3時間3分、岳沢小屋テント場から7時間23分でした(全て休憩込み)。疲れはそれほどでもありません。今日は珍しく調子よかったですね。

穂高岳山荘テント泊

テントの場所決めと受付と設営

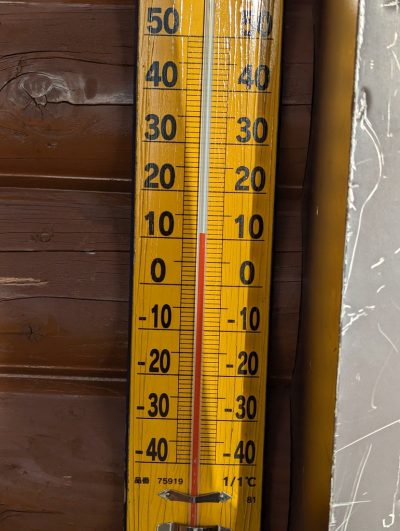

気温は18度くらい。

入口の前にあった宿泊のご案内。

【テント泊の方】 すべて幕営場所には番号がふってあります お好きな場所を選んで頂き、荷物のみおいて、 フロントにて受付をお願いします

先に場所を決めるんですね。

ということで奥にあるテント場へ。

少しだけ上の方にも行ってみましたが、やはり登るのは疲れます。ここは一つ一番下、山荘と同じ高さの場所にしてしまいましょう。

ここに決めた!

ザックを置いて山荘へ。

山荘の中に入るとテント泊の申込書があったので記入。窓口に行くと「宿泊の受付は12:30から」と書いてありました。売店の人に聞くとテント泊も12:30からだそうです。現在は12:03。

かえって好都合。お腹が空いたので先にお昼ご飯を食べることにしました。

みそラーメン(1100円)。

バターが浮いていてコクがあって美味しいですね。麺がちょっとふんにゃりしてますが。

ちなみにランチタイムは14:30までです。比較的遅い時間までやってくれるのはとてもありがたいですね。

食べ終わってしばらく待ったら12:30になったので受付をしました。

テント泊大人1泊2000円。一緒に夕食(2800円)と翌朝食べるためのお弁当(1200円)を注文。計6000円になりました。

モバイルSuicaで支払いました。売店もそうなのですが、様々な電子決済が使用できます。近代的!

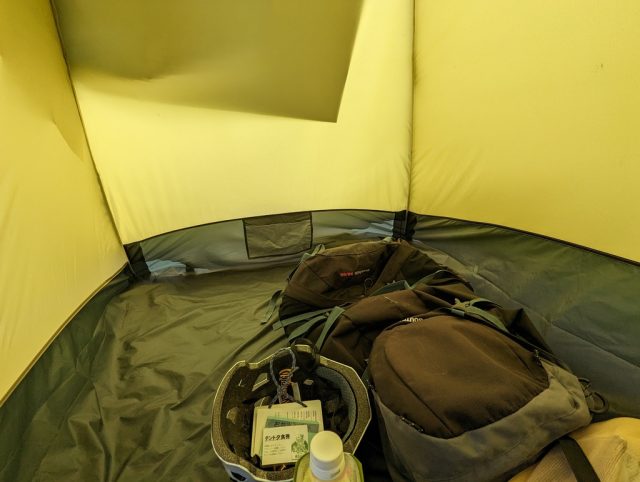

ザックを置いた場所に戻って早速テントの設営。

13時過ぎ頃設営完了。

テントの中から見える涸沢カール!

とりあえず今日の寝床は確保できたので、テント場の他の場所を見て回ることにしましょう。

これが穂高岳山荘テント場だ!

次の写真は穂高岳山荘のテント場全体を上(奥穂高岳側)から撮影したものです。

玄関やテラスは手前側の岩場に隠れて見えません。

ヘリポートの周辺が一番分かりやすいですが、白い点が沢山並んでいるのが分かると思います。それらは全て番号が書かれたプレートで、テントを設営できる場所を示しています。

広めのスペースは上の方に多いという印象を受けました。ただし、山荘(トイレや水場)からは遠くなり、風の影響も受けやすいはずです。

下の方は細長い段のようになっており、一番奥以外は人が通れる通路を確保しないといけないため設営方法に多少気を使います。

私が今回設営した最下段の一番奥。皆さん1人用の細いテントで後ろを大きく開けてくれたので通行に全く支障はありませんでした。もうちょっと狭くしても十分通れますよ。

出入り口はみんなやはり涸沢側に向けていました。そりゃこの素晴らしい景色をテントの中から見たいですものね。出たらすぐ落ちそうで怖いですけど。山荘側だと(下は階段上部なので)まだ乗り越えられるくらいの段差ですが、私の所(一番奥)だともう無理です。落ちたら怪我します。

山荘との間に涸沢岳・北穂高岳方面へ登る階段があります。設営場所はその階段の左右に広がっています。

上の方へ登ってみましょう。

ヘリポートのある段。この辺りは風が吹くと大変かもしれませんね。

その一つ上が最上段です。

広めのスペースもあるので多人数で大きいテントを張りたい場合はこの辺りが良さそうです。

一番上は笠ヶ岳など岐阜県側の景色が見やすいのも良いところかもしれません。

もちろん涸沢側も見えます。

夕焼け劇場

涸沢への道

穂高の稜線でゴロゴロする!

穂高岳山荘のテント泊用夕食

穂高岳山荘の夕暮れ

穂高岳山荘の夜

穂高岳山荘の朝

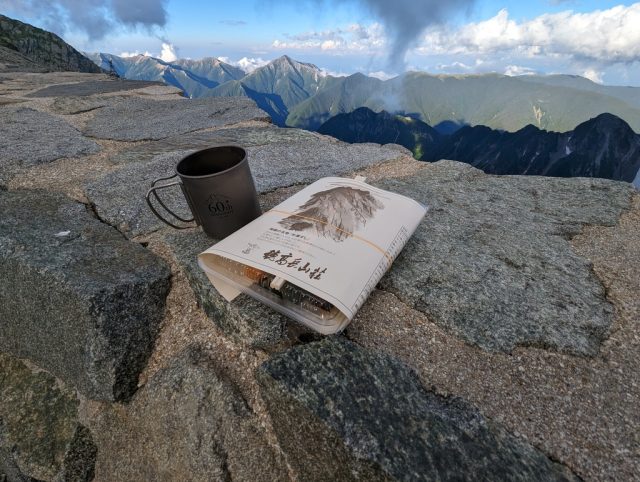

穂高岳山荘の弁当(朴葉寿司弁当)

3日目 穂高岳山荘→涸沢小屋

06:14 穂高岳山荘発。

山荘直下の雪面はロープが設置されていたこともあり安心して通過できました。

さらば穂高岳山荘。

ここから先は以前にも書いたので登山道について詳しい説明は省きましょう。とはいっても季節が違うのでかなり異なった風景でした。

この絶景パノラマビューを見ながら下って行ける幸せ。

涸沢カールには沢山の花々が咲いていました。雪が溶けて植物たちにとっては今が春の気分なのでしょう。

登るのはやはりそれなりに大変そうです。

お、チングルマだ。

なんか見覚えのある葉。バイケイソウの類?

今回はミヤマキンバイよりもミヤマダイコンソウを沢山見た気がします。

歩きづらい所もあるので油断は出来ません。

ザイテングラートでは別に歩きづらくない所でも沢山の人が亡くなっているそうなので注意しましょう。

先の方で皆が上の方にカメラを向けているので何だろうと思ったら、すぐ近くに猿がいました。私も目が合ったのでサッとカメラを構えたら後ろを向いて去って行きました。

おっと、いつの間にかザイテングラート取り付きまで降りていました。

そこから見える斜面には猿の群れがいたのですが、この写真じゃサッパリ分かりませんね。

ザイテングラート下部からは斜面をややトラバース気味に下って行きます。

急な下りを抜けて安心しきってしまうとこういう所で転んで怪我をするので注意しましょう。

涸沢小屋までは案外距離があります。

これは(ウラジロ?)ナナカマドの花でしょうか。

涸沢と言えばやっぱりナナカマドの紅葉ですよね。今の時期は花が咲いています。

ミソガワソウ?

07:53 涸沢小屋着。穂高岳山荘から1時間39分でした。テント場で隣だった人と喋ったり、花の写真を撮りまくったりしたのでかなり時間がかかりました。

ここでも隣だった人が降りてくるのを待ったり、喋ったりして長時間休憩。

涸沢小屋→涸沢ヒュッテ

08:26 涸沢小屋発。

涸沢野営場。今年も秋にまた来ることになるのでしょうか?

右手には吊り尾根。うん、あそこ歩いてきたよ。

テント場の左側には一部ロープが張られていました。

よく見ると結構荒れてますね。秋に来るとこの辺りはいつも綺麗に整地されているのですが、雪が溶けて手入れをする前はいつもこの状態ということなのでしょうか。

白出のコルとザイテングラート。あそこから降りてきました。

死亡2、負傷病2。

死亡2はおそらく前々日の前穂高岳付近での滑落でしょう。前穂高岳方面への下山について警告する文書も張り出されています。この他にも連休中は北アルプス全体ではかなりの数の遭難があったようです。

晴天は今日まで。ピッタリ予測がハマりました。

涸沢ヒュッテまで来て後ろを振り返ると、そこには秋の紅葉とはまた違う美しさの涸沢カールが広がっていました。

パノラマ売店。

涸沢小屋で沢山休んだ後ですし、トイレに寄ってサッサと先に進みました。

08:35 涸沢ヒュッテ発。

涸沢ヒュッテ→本谷橋

パノラマコースはまだ閉鎖中。

おお、雪だ!

前の人たちは何やら足に装着しているようでした。よーし、私も持ってきた4本爪の軽アイゼンを着けちゃうぞー!

そうして軽アイゼンを着けて雪の上を歩いてみましたが……普通に滑りますね。

雪は表面1~2cmくらいはシャーベット状になっていてグズグズしています。軽アイゼンの歯やプレートもたかだか1~2cmくらいの長さ。表面の雪と一緒になって滑っていくだけです。まぁ、着けていないよりは滑らないのかもしれませんが。

多少滑りはしますが特に転ぶことも無くサクサク降りていけました。

一度雪が無くなってもまた20mくらい歩くと再び雪が現れる、というようなことを4回くらい繰り返しました。

上から勢いよく流れてくる水は雪の下に潜り込んでいます。

ぽっかりと穴も開き始めています。深いところではありませんが、近寄らない方が良いでしょう。

この辺りで効いているか分からない軽アイゼンは取り外しました。4本爪は着けるのも取り外すのも簡単ですね。手に持って歩けばすぐに乾きました。

この辺りは涸沢の中でも結構好きな場所です。

秋だと涸れていることも多いですが、水流があると良いですね。

最後のまとまった雪の区間。

でもここは雪と水流の間を普通に歩けました。

水流とはここでお別れ。

最後少しだけ雪に乗って……

後はだいたいいつも通りです。

09:07 Sガレ通過。

09:17 青ガレ通過。

横尾本谷に雪渓が見えます。

ぐぐーっと曲がっていくところ。

何かのシャクナゲ。

09:40 本谷橋着。涸沢ヒュッテから1時間5分でした。ちょっと休憩。

仮橋はまだ架かっていません。

なかなか水量はありますね。

09:42 本谷橋を通過。

本谷橋→横尾

さて、後はただひたすらなだらかな道を歩くだけです。

この景色も紅葉していないと何だか新鮮ですね。緑が眩しい。

ニッコウキスゲが咲いているなぁと思ったのですが……

ふと左側の上を見上げたら沢山咲いているようでした。もちろんあんな所まで登れませんけど。

09:52 3のガリーを通過。

09:57 2のガリーを通過。

サンカヨウの実。実はよく見つかるんですけどね。

10:01 製材所跡を通過。

この階段を下ればいよいよ道は本当になだらかになります。

10:10 岩小屋跡通過。

この辺りは何度歩いてもじれますね。距離的にはまだまだ結構あります。

横尾まであと少し……。遠くてもあの奥の木までの距離は無い!

キツリフネ。

見えた!

10:29 横尾着。本谷橋から47分でした。

人が多く、日陰のベンチは全て埋まっていました。

山荘前の日陰にザックを下ろして立ったまま少しだけ休憩。

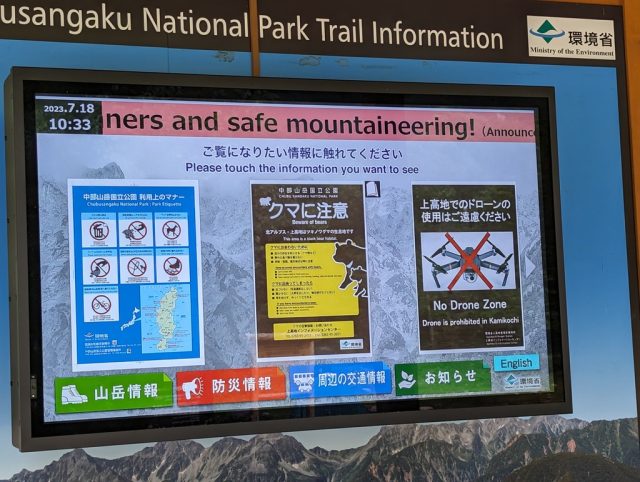

トイレの壁には巨大なディスプレイが掛けられていました。

去年段ボールに覆われていたのはこれを作るためだったんですね。なんとタッチ操作可能です。大きすぎますし、どこが押せるのかも分かりづらくちょっと触っただけでもういいやと思いました。

キャンプ場のそばで綺麗な蝶を見かけました。

うーん、うまく撮れない。ヒメシジミ?

横尾→徳沢

徳沢

徳沢園→明神館

明神館→上高地

多くの人が足を止める見晴らしスポット。

13:01 明神1.2km、河童橋1.5km標識を通過。

13:12 小梨平キャンプ場入り口。

いつも通りキャンプ場の中に入って梓川沿いを歩きます。

岳沢が見えます。上部は雲の中。

焼岳はかろうじて雲からは逃れていますね。今年5月に登りました。

キバナノヤマオダマキ?

ウツボグサ。

いつもの通り焼見橋を通過。

(ヤチ?)トリカブト?

13:23 河童橋近くのベンチに座って休憩。明神館から40分でした。

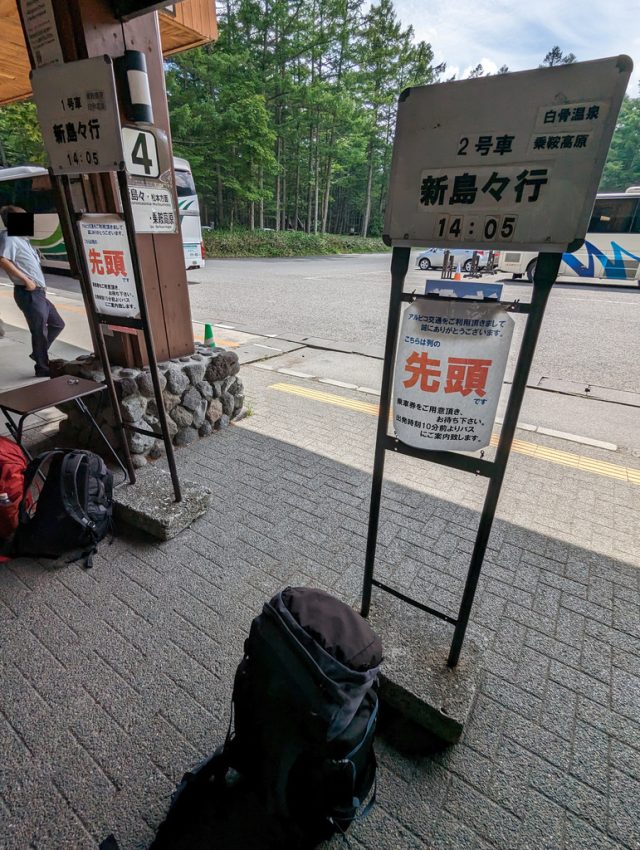

ここでスマホから発車オーライネットに接続してバスを予約。次の14:05発のバスは1号車が残り5人で2号車が残り40人。2号車の方を予約・カード決済しました。今から振り返ると別に1号車の方で良かったでしょうね。先頭に並べましたし。

特にやりたいことも思いつかなかったので即バスターミナルへ向かいました。河童橋を通過。

やっぱり穂高の上部は雲に包まれています。来たときと一緒ですね。

バスターミナルまでは川沿いを歩きます。あくまで周回コース。同じ道は極力避けます。

13:38 上高地バスターミナル着。

穂高岳山荘から7時間24分(休憩込み)でした。

上高地バスターミナル→新島々→松本→帰宅

まだ誰も並んでいませんでしたが、私が2号車の看板の下にザックを置いて荷物を整理していると1号車の方にも列ができはじめました。

発車の10分前くらいに乗車開始。乗車は1号車の方が先です。

スマホの充電。一応モバイルバッテリーが3本中1本(10000mAh)以上残っていましたが、ありがたく充電させていただきました。

1号車は全員乗車したことが確認されたのか14時前に先に出発しました。2号車は時間を待って14:05発。

15:05 新島々駅着。

電車が来るまで並んで待ちます。

ネット予約・決済した人は並んでいる間に「運賃精算済み」の券を受け取ります。松本で改札の外に出るときに使います。

15:25 新島々駅発。

15:55 松本駅着。

改札窓口に精算済み券を渡して出場し、即UターンしてSuicaで入場。

小腹が空いたのでいつものように0番線の駅そば榑木川へ。今思うと少し時間があったから外で食べても良かったかも。

うーん暑いから冷やしかな。冷やし野沢菜昆布そば(600円)。

16:41発大月行きに乗ってのんびり帰りました。

感想

最後まで疲れすぎず歩ききれてホッとしているところです。全体的に時間にゆとりがありましたし、ペースもしっかり落として歩けました。最近は下りでもそれほど足が痛くならず歩けて成長を感じます。

良かったところは前穂高岳からの景色と穂高岳山荘でのテント泊。奥穂高岳の方は前回涸沢にテントを置いて軽量装備で登った時の方が気楽で良かったです。その観点で言うと、前穂高岳もこんな良い天気の日に身軽な装備でゆっくり滞在できたらもっと良かったかもしれません。岳沢小屋からのピストンもアリだと思いました。結局重いテント泊装備は宿泊中以外は苦しいだけですからね。でもその苦しみを乗り越えたおかげで穂高岳山荘では概ね涼しい気候の中で絶景を見ながらのんびりダラダラ過ごすことが出来ました。家に戻ったら気温三十何度だろう、などと思うと憂鬱な気分になりましたね。

岳沢はお花畑の方も見てみたかったでしょうか。秋には紅葉も綺麗だそうですし、別の機会にまた行きたいところです。