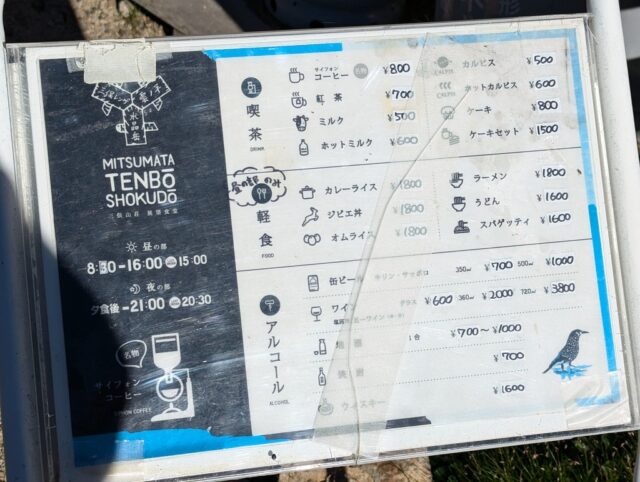

2024年7月30日(火)~8月3日(土)、富山県の折立から岐阜県の新穂高まで歩いてきました。

雲ノ平。北アルプスの奥地にあり、かつて日本最後の秘境などとも称されたそこは前々から行ってみたい場所ではありましたが、計画で何となく線を引いてみてもあまりイメージが沸かない場所でもありました。しかし前回新穂高から双六小屋まで歩いたことで、計画がグッと現実味を帯びてきました。何しろ双六小屋からの下山は歩きやすい道のほとんど下り一辺倒だったからです。となれば後はスタートから双六小屋までの計画を立てれば済みます。というわけで今回は折立から入山して、太郎平キャンプ場、雲ノ平、三俣蓮華岳、双六岳を経由して双六小屋まで歩き、そこからは前回と同じように新穂高温泉へ下山しました。

折立への公共交通機関でのアクセス

今回のスタート地点は富山県の折立(おりたて)という場所にあります。

折立は有峰林道という有料道路の先にあります(冬期・夜間通行止め)。

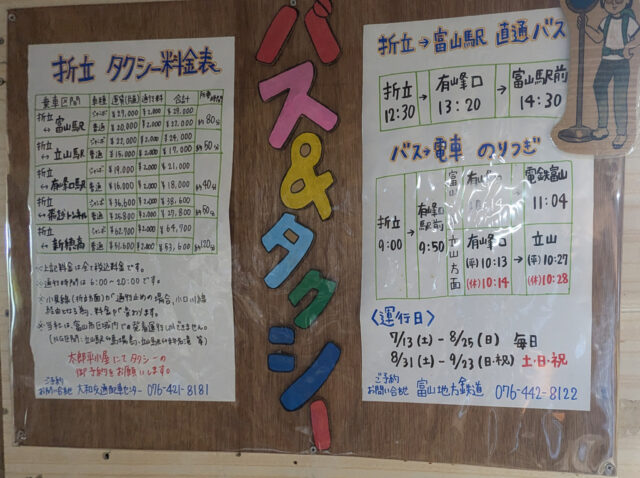

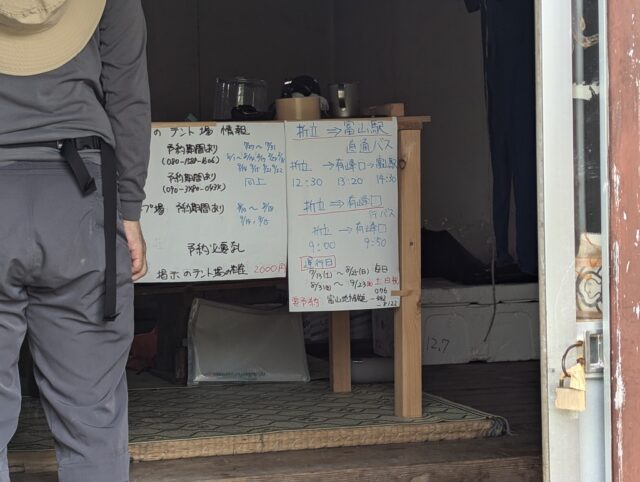

交通手段としては自家用車やタクシーの他に富山地方鉄道が運行するバスがあります。

バス – 夏山バスのご案内(有峰線) | 富山地方鉄道株式会社

バスは富山駅または有峰口駅と折立とを結びます(有峰口駅は富山地方鉄道 立山線の駅で、立山黒部アルペンルートの富山側の駅として有名な立山駅の二つ前の駅です)。

2024年現在、運行は富山駅発着と有峰口駅発着が一日一往復ずつ。最低限の本数しか運行されていません。

特に帰りの便、 折立発の最終便が12:30発 というのが厳しい。下山後に乗るなら最終日は遠くから出発すると間に合わないでしょう。今回新穂高ではなく折立からスタートした理由もここにあります。新穂高であれば帰りの選択肢は豊富ですからね。

そして行きの便、富山駅06:20発は 事前予約 が必要です。私は天気が良さそうだと判断してから発車オ~ライネットで予約を試みましたが、すでに満席でした。

しかたないので毎日あるぺん号の折立行きを確認したところ、まだ残席があったのでそれを使って行くことにしました。

新宿都庁23:30発→折立06:40頃着。往路のみの運賃は17500円でした。高い! 東京から富山駅へ行く夜行バスは(繁忙期を除けば)安価なものが多いですし、それと富山駅~折立間のバスを組み合わせれば1万円もせずに折立まで行けます。しかし満席では仕方がありません。それに天気が連続して晴れるタイミングなど一夏にそう沢山あるわけではありません。ここは我慢してそのチャンスを大事にすることにしました。もちろん直行の登山バスは乗り継ぎの心配をしなくて良い、長時間体を休められる、到着時間が朝早いというメリットもあります。

参考資料

- 交通機関

- 山小屋・キャンプ場

- 周辺施設

- Wikipedia

山行ルート

2日目:折立→太郎平キャンプ場

登山1日目は折立から入って薬師峠にある太郎平キャンプ場まで歩きます。朝出発すれば昼くらいには着くので焦らずゆっくり進みましょう。三角点までの道は案外急です。三角点から先はほとんど日光を遮るものが無いので、天気が良すぎる日は熱中症にならないように注意しましょう。

早朝から夕方まで歩き通せるような健脚なら一気に雲ノ平キャンプ場まで行けるかもしれませんが、ほとんどの人には適さないでしょう。

途中で会った人の中にはテントを担ぎながらも1泊目は薬師沢小屋で小屋泊したという人もいました。テント泊にこだわらない、予算がある、1日目の行動時間が多少長くなっても良い、薬師沢小屋に泊まってみたい、などの条件に当てはまるならそれも選択肢に入ることでしょう。

3日目:太郎平キャンプ場→雲ノ平キャンプ場

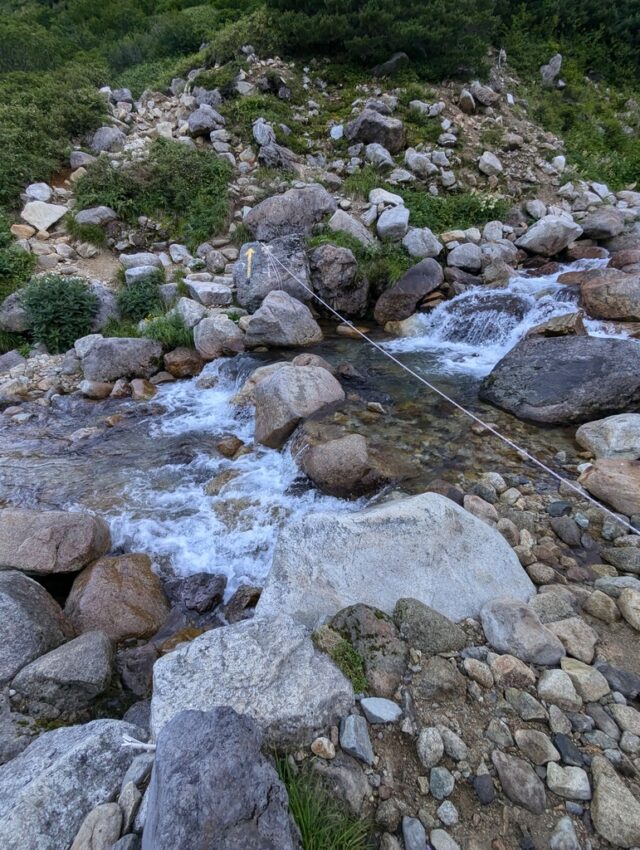

登山2日目は薬師沢沿いを下ってから、いよいよ雲ノ平へ登ります。薬師沢沿いの登山道周辺はあちこちで水が流れているので、増水に注意が必要です。雲ノ平への登りは歩きづらい急登なので心してかかりましょう。

4日目:雲ノ平キャンプ場→双六小屋

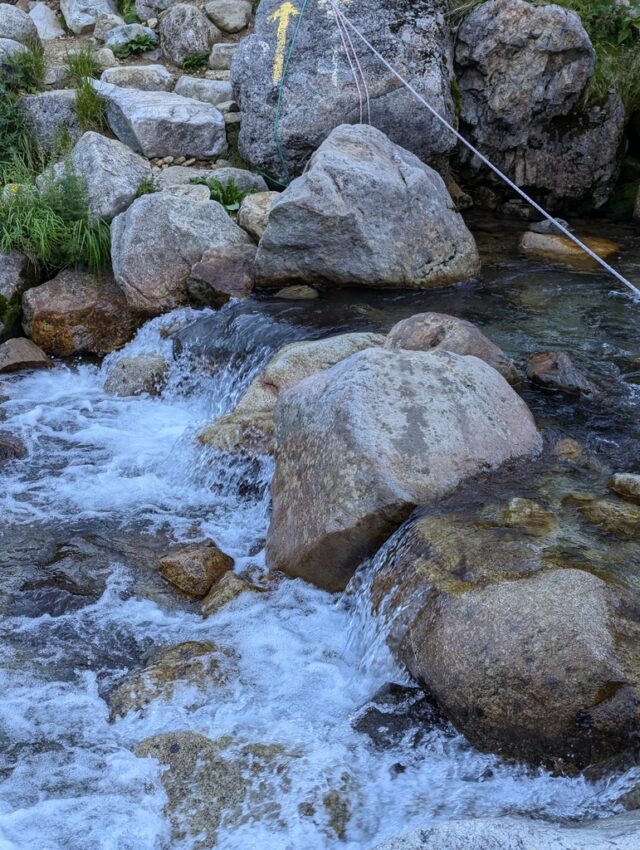

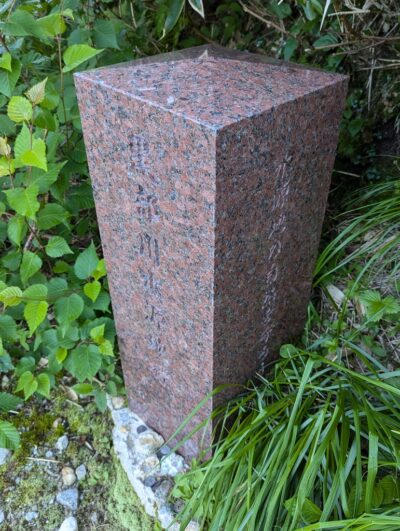

登山3日目は祖父岳(じいだけ)に登らず巻いて黒部川水源地標・三俣山荘を経由して三俣蓮華岳、双六岳に登り、双六小屋まで歩きます。黒部川水源地標の近くにある徒渉点も増水に注意が必要です。途中岩や砂によって滑りやすい場所もあります。

5日目:双六小屋→新穂高ロープウェイ

登山4日目は前回と同じように双六小屋から新穂高まで下ります。基本的には歩きやすい道が多いと思います。こちらも強い雨が降った場合は通過する各沢において増水に注意が必要かもしれません(よくある質問:秩父沢の橋は台風などで増水しても大丈夫ですか? | 双六小屋グループ)。

旅の様子

1日目:新宿でバスに乗る

新宿発の毎日あるぺん号で折立へ

2024年7月30日(火) 21:33 新宿駅西口地下ロータリーにやってきました。

今回は新宿都庁発の毎日あるぺん号に乗車します。なので近くの案内に従って都庁を目指します。地下通路を通って真っ直ぐ西へ。途中「ファミリーマート西新宿地下歩道店」へ寄っておにぎり、パン、お茶を購入しました。

さらに地下通路を進むと天井が無くなります。左上に京王プラザホテルが見えます。

そのすぐ先の橋の下を左へ。

都庁の地下にある大型バスが発着する駐車場に着きました。

まだ誰もいません。初めて利用した時も誰もおらず「ここでいいのかな……?」と不安になったことを覚えています。電車は人身事故などで遅延することがあるので、心配でどうしても早く来てしまいます。トイレは地上の都民広場のものが利用できるはずです。

駐車場内は暑く待つのにあまり適した環境ではありません。ザックを下ろして座っていてもじっとりと汗ばんできます。

22時近くになると係の人がやってきて机や幟を広げ始め、22:05頃に受付が開始されました。

行き先と名前を告げると一番近くの8番乗り場から出発すると言われました。さらに待ちます。

待っている間、近くにいた人たちが新穂高温泉からの帰りの交通手段について話していました。平湯温泉から松本へのバスを予約したとか何とか。え、高山~松本線って予約制になったの?? と思いハイウェイバスドットコムで検索したところ、確かに予約できるようになっていました。それも帰る予定の8/3(土)は、14時より前の便は既に満席。新宿行きの高速バスも検索してみましたが、こちらは何と全便満席。帰れなくなってはたまらないので、とりあえず平湯温泉15:55発松本行きを予約しておきました。決済は前日までにすれば良いので、双六小屋まで行って問題が無いならすることにします。

22:50にバスが到着。ザックをトランクに入れて座席表に従って乗り込みます。

座席は普通の4列シート。ほぼ満席。隣にも人がいるので窮屈です。

座席背面の下部・中央にAC電源あり。充電器を繋いでスマホのバッテリーをしっかり充電しておきます(もちろんそれに加えてモバイルバッテリーは10000mAhのを4本持ってきています)。

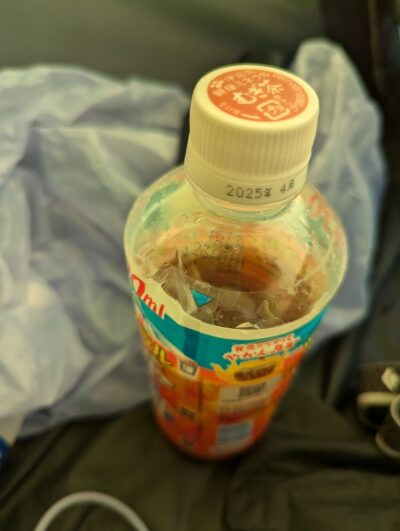

ペットボトルをボトルホルダーに入れると膝がぶつかって邪魔なのでネットのポケットに入れました。

アイマスクも持参。ポーチが付いているのでそれを座席背面にくくりつけて、眼鏡などを収納します。

23時ちょうどに発車。しばらく走ってから消灯になりますが、私はアイマスクを付けて早々に寝るよう努力しました。窮屈な座席で寝づらいので度々起きてしまいますが、そこは多少眠れなくても仕方がないと腹をくくるよりありません。

2日目:折立~太郎平キャンプ場

折立へ

日付は変わって2024年7月31日(水)。

GPS記録によれば高坂SA、松代PA、名立谷浜(なだちたにはま)SAで休憩を取ったようです。そして04:33に有磯海(ありそうみ)SAに到着。ここでは私も降りてトイレに行きました。17分ほど休憩して出発。

立山インターチェンジで高速道路から一般道へ降りて南へ。

05:13 立山あるぺん村着。

この先のゲートが開くまでまだ時間があるとのことで、ここでしばらく休憩となりました。

立山あるぺん村とは、『富山県が誇る一大観光地『立山』へ向かう観光道路沿いで地元客からも愛されているドライブイン施設です。』(公式サイトより)だそうです。お土産屋やフードコート、牧場、苺ハウス、セブンイレブンがあるようです。

もちろん朝早い時間なので営業しているのはセブンイレブンだけでした。降りて何か買うこともできたようです。私はあまりあてにしようとは思いませんが。

05:48発。

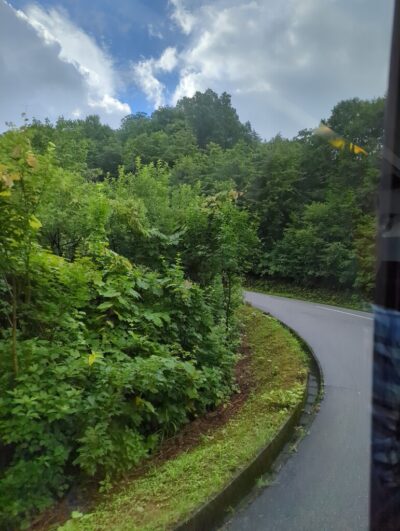

バスはしばらく富山地方鉄道の立山線と並行して走っていきますが、有峰口駅の近くで別れて有峰林道へ向かいます。

06:04 有峰林道の手前に到着。

前方には車がずらーっと並んでいます。

この先に料金所があるので渋滞しているようです。有峰林道は期間限定・時間帯限定で通行できる有料の林道です。今日は天気が回復するタイミングとあって、6時の開門を狙って多くの登山者が詰めかけているのでしょう。

06:11 ゲートを通過。

駐車場を埋め尽くす自動車。

06:45 折立キャンプ場のトイレの前に到着しました。新宿から7時間45分でした。

折立

バスが到着したのはこの辺り。

近くにあるスペースはキャンプ場のようです。詳しいことはよく分かりませんが、なんと無料で利用できるらしいです(ありみネット)。

登山道の入口はキャンプ場とは反対方向です。

バス停はここにあります。

その左脇に登山口があります。

登山口にはトイレや自動販売機、ベンチの他、折立ヒュッテと呼ばれる建物もありました。中は見ませんでしたが、休憩のみ可能なようです。

外には水場もありました。

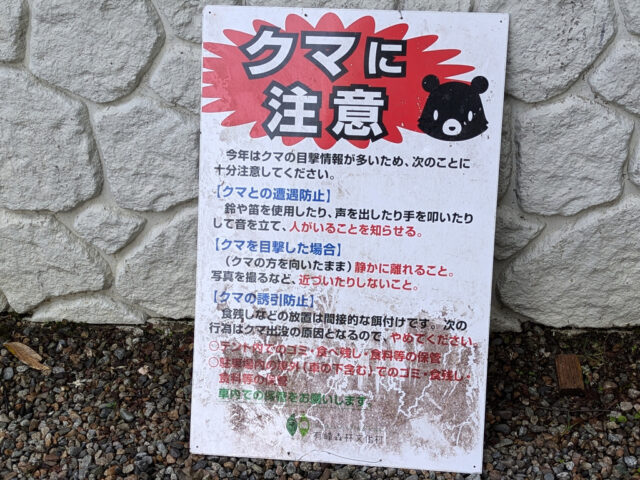

近くには「クマに注意」の看板もありました。この辺りでは頻繁にクマが目撃されているようで、今年もこの先の登山道上で撮影されたクマの動画がXに何件も投稿されていました。

コーラは250円。この価格が新穂高までにどのように変化していくのか見物です。

コンビニおにぎりで朝食。

折立→三角点

07:04 折立発。

入ってすぐの所にある「十三重之塔」は、1963年1月に愛知大学山岳部13人が亡くなった遭難事故の慰霊碑なのだとか(愛知大学山岳部薬師岳遭難事故 – Wikipedia)。YouTubeでこの遭難事故を紹介する動画を見たことがあります。

登山道の方はというと、それなりの勾配がある登りがしばらく続きます。

三角点までの間に見晴らしの良いところはほとんどありません。

07:55 出発から約50分。沢山の人たちが休憩している場所に出ました。

そこには「太郎を愛する会」と書かれたプレートが。

それほど見晴らしがあるわけでもありません。

ヤマレコには太郎坂というポイントで登録されていたり、Google Mapsにはアラレちゃん展望台という名前で登録されていたりします。以前はアラレちゃんの絵が置かれていたけれど撤去されたというようなクチコミも見かけました。

三角点(青淵)

08:26 三角点着。折立から1時間22分。コースタイムは山と高原地図が2時間10分、ヤマケイオンラインが1時間30分、YAMAPが1時間35分、ヤマレコ(らくルート)が1時間58分と各社かなりのバラツキがあります。それなりに勾配がある区間だからでしょうね。

見晴らしの良い場所に多数のベンチが設置されています。

「三角点」というのはこの目の前にあるやつですね。

標識の地名にもそのまんま「三角点」(1870.6M)と書かれています。

三角点とはあんまりな名前だと思いましたが、ヤマレコでは青淵という名前で登録されていたりします。どうも三角点の名前(基準点名)が「青淵」となっているようです。

地理院地図を見ると標高は1869.9m(標識に手書きで書き込まれている標高は1870.6M)。折立が1355mくらいなので、だいたい500mちょっと登ったことになります。

休憩してお菓子などをつまみました。

三角点→五光岩ベンチ

08:38 三角点発。

この辺りはまだ少しだけ樹林の中を歩きます。

しかしまたすぐに広々とした道に戻ります。

右手側に見えるのは有峰湖です。

08:52 出発してからまだそれほど経っていないのに現れるベンチ。時間は余りまくっているので座ってじっくり休みます。おそらく有峰湖方面の見晴らしの良い景色を見ろという意図なのだと思います。

この辺りは少しだけ下っています。

09:20 ベンチ。もちろん喜んで休憩。

折立まで5.0km、太郎平まで3.0kmと書かれています。全体では8km。すでに半分は超えていたようです。

振り返り。

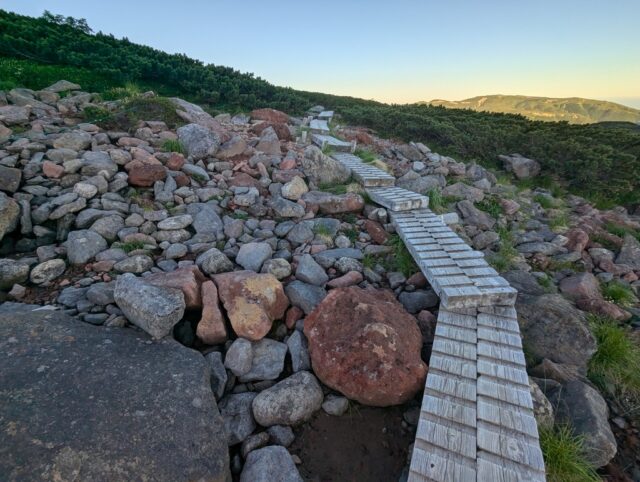

非常に良く整備された階段です。

脇にあるのは階段ではなくおそらく植生回復のためのものなのでしょう。

左後方。

右後方。

右前方。

緩やかですが登りが続きます。日除けになるようなものは一切ありませんが曇っているので暑くはありませんでした。

振り返ると有峰湖が。

今回はスタート地点に戻らないので頻繁に振り返らないと良い景色を見逃してしまいますね。

散った後のチングルマ。

09:41 脇にベンチを発見。標高は2130mくらい。あまり疲れていなかったので通過。

道が少し右に曲がっています。

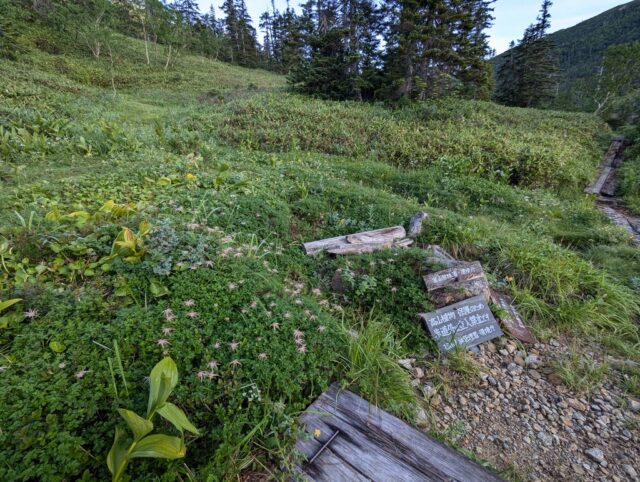

「高山植物保護のため歩道外は立入禁止です 富山営林署 環境庁」と書かれています。

意図は分かりますが、明らかに外の方が歩きやすそうなんですよね。

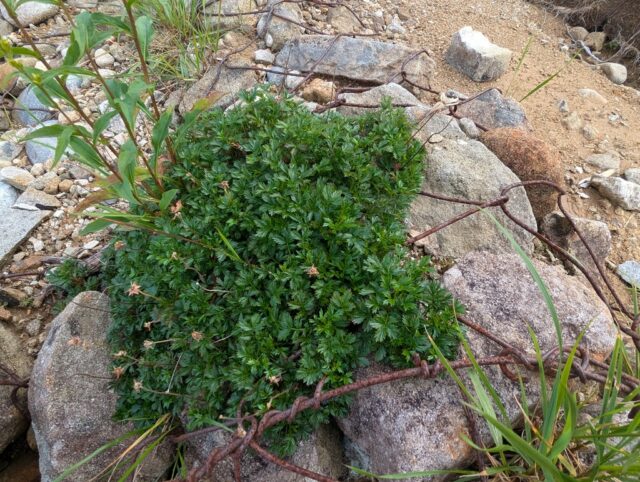

歩道内も同じように施工するわけには行かないのでしょうか。このネットのようなものは人が沢山歩く場所には適していない?

白いリンドウが沢山咲いています。中心に黒い縦筋模様が入っていて、これはハルリンドウの高山型でタテヤマリンドウというみたいです。白いのでシロバナタテヤマリンドウとも。青いのもあるみたいなのですが今回は見かけませんでした(私は気がつきませんでした)。

五光岩ベンチ

09:55 五光岩ベンチ着。

三角点から1時間17分。コースタイムは、山と高原地図とヤマケイオンラインが1時間30分、YAMAPが1時間20分、ヤマレコが1時間28分を付けています。各社ほとんど同じですね。標高差は320m。なだらかに見えましたが案外登っていますね。

標識には五光岩ベンチ(2189m)、三角点(1870.6m)まで2.4km、太郎平(2330m)まで2.0kmと書かれています。

三角点の標高はこの標識でも1870.6mと書かれています。気になって基準点成果等閲覧サービスで調べてみましたが、そちらはやっぱり1869.91mとなっています。この差はどこから来たのか。

五光岩というのはおそらくあれのことだと思います。

その右側、奥に見えるのがおそらく薬師岳だと思われますが、雲が被っていてよく見えません。

お腹がすいたのでおにぎりをつまみました。

五光岩ベンチ→太郎平小屋

10:06 五光岩ベンチ発。さあ、太郎平まであと少しです。さっきの標識によれば残り2.0km、標高差は141m。

なだらかで見通しの良い道。

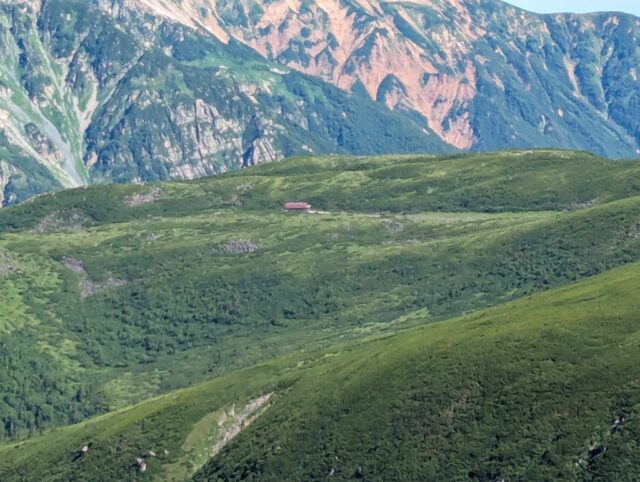

山小屋らしいものが微妙に見えています。

斜面にニッコウキスゲが咲いています。

セリ科の花はほんと分かりません。

太郎平まで1.5km、折立まで6.5km。あと少しと言っても案外あるものです。

湿原になってきました。

ベンチを発見。

現在地は標高2220m。太郎平(2330m)まで1.0km、三角点(1870.6m)まで3.4kmと書かれています。

多分左手に見えるあの辺りの凹みが薬師峠じゃないかなーと思うのですがどうでしょうね。

さっきから同じような景色が続いています。2kmは案外ありますね。

太郎平まで0.5km、折立まで7.5km。

小屋はもう完全に視認できています。しかしなかなか近づきません。

倒れていた金属板を起こしたら標識でした。太郎平へ0.4km。

うーんこの手の花はよく分かりません。

太郎平小屋。近づいてはいるんですけどね。

そこから左に延びている尾根の先にテント場(薬師峠)があるはずなのですが、少なくともすぐにたどり着くような場所には無さそうです。

チングルマ。

うーん、ニッコウキスゲがちょっと遠いなぁ……。

オトギリソウの何か。

振り返り。

湿原ですね。

比較的少し近い場所にあったニッコウキスゲ。

10:50 太郎平小屋(2330m)着。

五光岩ベンチから44分でした。コースタイムは山と高原地図が1時間30分、ヤマケイオンラインが50分、YAMAPが55分、ヤマレコが46分を付けています。山と高原地図はちょっと長すぎる気がしますね。三角点~五光岩に1時間30分を付けていたのでそれと同じというのはおかしいでしょう。何かの間違いでしょうか?

折立(1355m)からは3時間46分でした。太郎平小屋のサイトには4時間30分と書いてあります。距離は約8.0km。標高差は975m。緩やかではありましたが下りもあったので、累積では1000mを越えているでしょう。

太郎平小屋で太郎ラーメンを食す

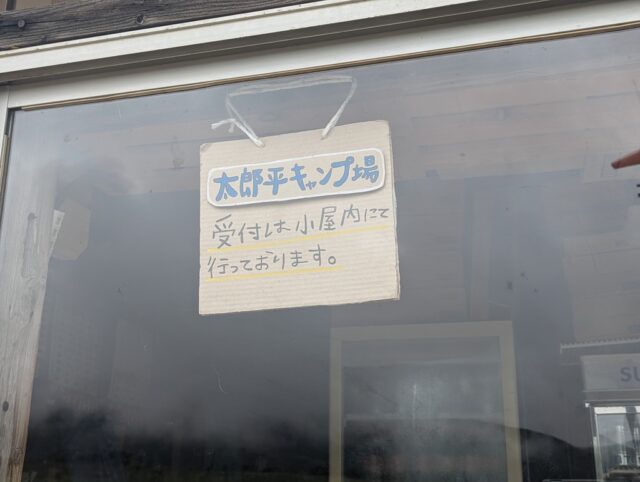

窓に「太郎平キャンプ場 受付は小屋内にて行っております。」と書かれた看板が掲げられていました。わかりやすくて良いですね。

早速入ってテント場の受付。用紙に記入して1500円を支払いました。今時の北アルプスにしてはまだちょっと安いです。

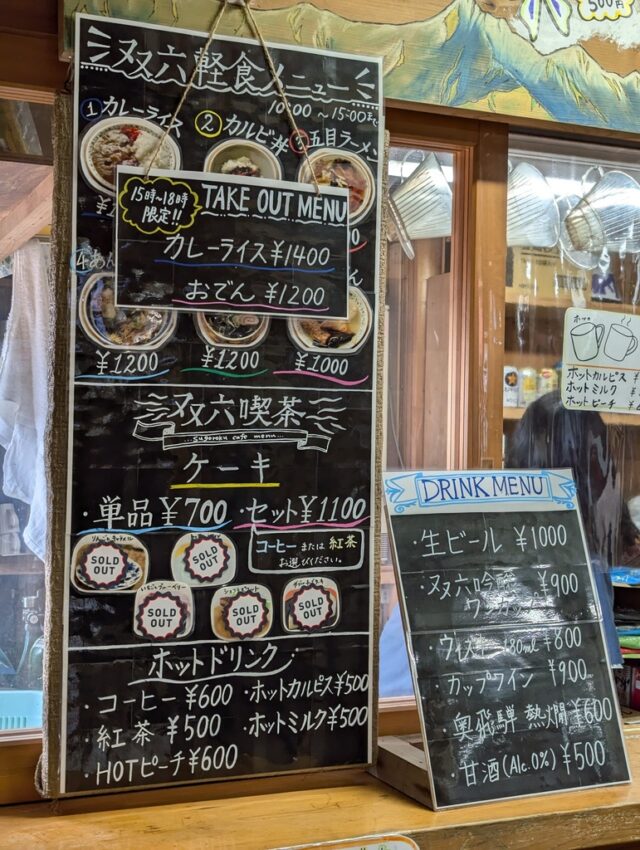

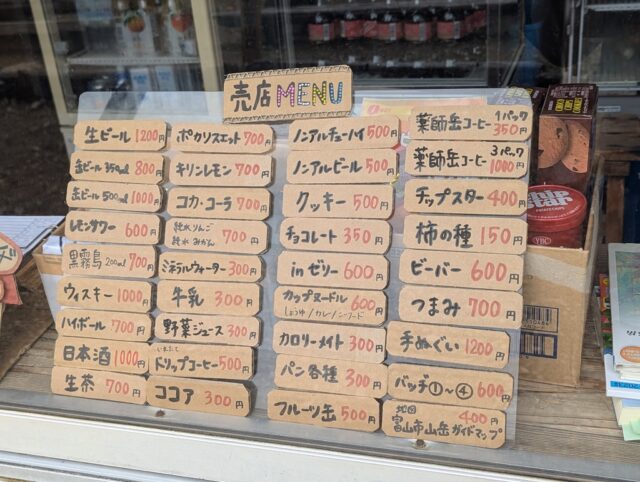

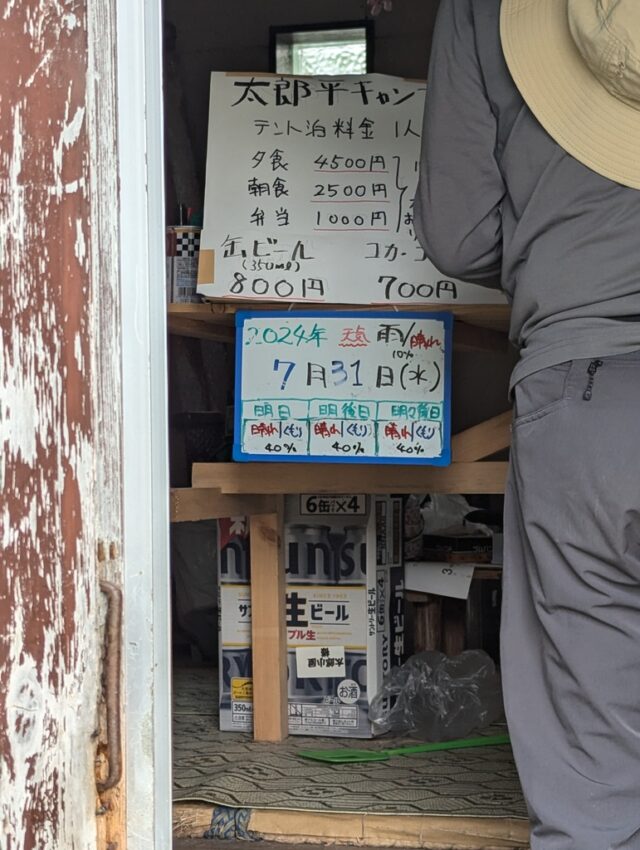

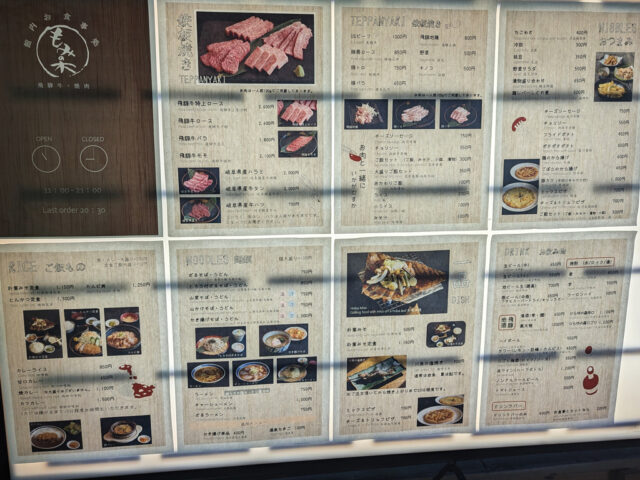

売店メニュー。コーラは700円!

小屋泊は1泊2食で13000円。お弁当は1000円。頼めたら良いけど受け渡し時間が合わないかなぁ。

バスはやっぱりかなり限られていますね。タクシーはできれば回避したい所。一緒に乗ってくれる人がいれば良いのですが。

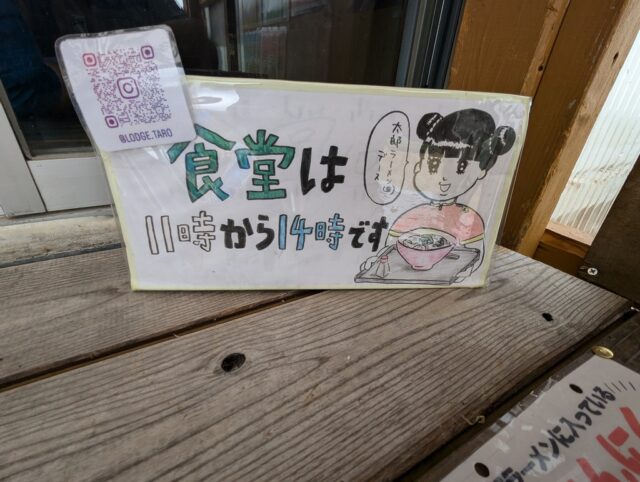

食堂の受付は外にあります。ランチは11時からですがもう注文しても良いというので注文。

5分ほどで出てきたのがこちら。太郎ラーメン(1400円)。

微妙な食感の麵。何の麵だろう。よくあるタイプのインスタントでは無いし、かといって生麺っぽくもありません。ラーメン通でも無い私にはちょっとよく分からないです。

通常のラーメン(1200円)と違って太郎ラーメンの方は行者にんにくが入っているのだとか。行者にんにくはにんにくとは違いますがにんにくのような強い香りがして何とも食欲を刺激します。

完食。大盛りにすれば良かったかな。でも1700円と言われるとなぁ……。

食堂の営業時間は14時までだそうです。テントを張ったら戻ってきておでんでも食べたいところですが、テント場まで行ったら遠すぎてそんな気は消し飛んでしまいましたね。

太郎兵衛平 2330m。地名はWikipediaによれば江戸時代に太郎兵衛が 高山植物の化身の美女 にたぶらかされたという伝承に由来しているそうです。ちょっとその伝承読んでみたいですよね。というか今まで散々標識に「太郎平」と書いておいて実は「太郎兵衛平」だと言われましても……。

眼下に見える谷は薬師沢。真ん中に見える台地が雲ノ平でその下に薬師沢小屋があると思われます。

「薬師沢 増水するよ 雨の日は、徒渉注意」と書かれています。

分岐の右は北ノ俣岳経由黒部五郎岳・薬師沢経由雲ノ平。

左は薬師峠、薬師岳経由五色ヶ原。テント場はこちらです。

太郎平小屋→太郎平キャンプ場(薬師峠)

11:10 太郎平小屋発。

行く先にキャンプ場らしきものは見えません。

振り返ると見える太郎平小屋。後ろにある小高い丘のようなものはもちろん太郎山です。

青いリンドウが沢山咲いていました。中心に黒い縦筋模様が無く、小さい花びら(副片)の先端が裂けてギザギザしています。なのでタテヤマリンドウではなくミヤマリンドウでしょう。

右手(南東)側。

谷筋の一番奥に見える平地は、どうも黒部五郎小舎がある所みたいです。そのさらに奥に見える雲が被ったなだらかな山はおそらく双六岳。

11:17 全くキャンプ場が見えてきません。どうなっているのやら。

左手側に見える湿原。

11:23 大きく下っていく所になってようやくキャンプ場が見えてきました。

一見狭く見えますが、左下や右下にももう少しスペースがあるのでそれほどでもありません。注目すべきは左上のスペース。ここは現地だと非常に気がつきにくい穴場スポットです。

ここは薬師峠とも言われている場所です。さらに真っ直ぐ進めば薬師岳、そして果ては立山まで続いています。

キャンプ場を前にどんどん下って行きます。

綺麗なタテヤマリンドウ。

左下に見えている屋根がトイレ、その右に見えているスペースに水場があります。真ん中の建物は売店。

11:30 太郎平キャンプ場(薬師峠)着。

太郎平小屋からちょうど20分でした。コースタイムも山と高原地図、ヤマケイオンライン、YAMPが20分、ヤマレコが19分を付けています。ピッタリでしたね。疲れた!

太郎平キャンプ場テント泊

まだまだ選択の余地は多かったので、場内をウロウロして良さそうな場所を探しました。

携帯電話の電波を見ると上の方が入りやすいようだったので、登山道近くでまだ空いているところに設営。

少し場内を散策してみましょうか。

一番下のスペース。この辺りは登山道からだと見えなかったところです。

端っこということもあってプライベート感がありますね。携帯電話の電波は全く入りませんでした。

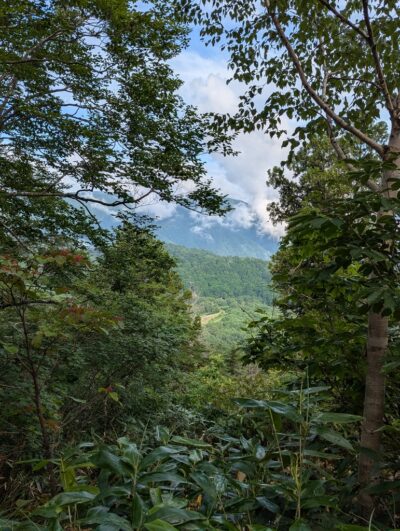

そこからの眺め。

振り返り。

水が流れた跡?

上まで戻ってきました。

この建物は売店のようです。

外ではコーラと缶ビールを冷やしていました。

売店が開いているときはテント場の受付もここで出来るみたいです。

夕食4500円、朝食2500円、弁当1000円。キャンプ場利用者でも食べられるみたいです。もちろん太郎平小屋まで往復しなければなりません。往復40分と考えるとちょっと……。

コーラを購入しました。お値段は700円! 小屋まで遠いからって足下見てやがると思いましたが、実は小屋でも700円でした。薬師沢小屋でも700円だったので、ロッジ太郎が運営する山小屋での統一価格なのかもしれません。

太郎平小屋側に水場とトイレへ繋がる道があります。

狭い通路を20~30mくらい進むと水場があります。

黒い管から勢いよく水が流れ続けています。どこから取った水なのか知りませんが、そのまま飲んで問題はありませんでした。

すぐ近くにある建物がトイレです。

中は結構綺麗でした。

またテントがある場所に戻ってきました。

ちょうど良い角度の写真が無かったのですが、テント場の上側(稜線側)に細い道があります。

その先に進むと……

テントが張れそうなスペースがありました。

この場所は峠のほぼ稜線上なので携帯電話の電波の入り具合は良好でした。

もう一箇所、稜線上の薬師岳側にも張れるスペースがありました。こちらも電波の感度は良好。

少し薬師岳の方へも進んでみましたが、岩が多くて歩きづらく、それなりに斜度がある道がずっと続いていたのですぐに引き返しました。

薬師岳側から見た太郎平キャンプ場。

テント場の周囲には沢山の花が咲いていました。

ニッコウキスゲ。

すでに散っているチングルマ。

ハナニガナ(?)。

オトギリソウの何か(イワオトギリ?)。

ミヤマリンドウ。

テント場から見える奥の山は黒部五郎岳です。左手前の尾根に遮られて雲ノ平の方は見えません。太郎平小屋よりも多少見晴らしが悪くなっています。

後はノンビリするだけです。

今回は気軽に食べられるお菓子を色々持ってきています。やっぱり行動食は大事ですよね。行動していないときに食べてるけど。

15:36のテント場(クリックで大きくなります)。

売店の裏側にあるスペース。ここも電波が入りやすいです。雲が多い時は入りづらいかも?

夕食はいつも通りアルファ米+レトルトです。お湯を沸かしてアルファ米(白飯)に投入、残りのお湯でレトルトを温め、さらにその残りでみそ汁を作ります。今回もS&B噂の名店ビーフシチューを持ってきました(そろそろ飽きてきたような気もします)。

上の画像にはこれまでの山行では持ってこなかったニューアイテムが写っています。何でしょうか。それは食品の下に敷いている板。これはAmazonの梱包に使われていた段ボールです。バーナーで熱したカップを置いておく場所が欲しかったのですがテーブルを持ってくるのは重量的につらい。そこで思いついたのがこの段ボールというわけです。家ではよく鍋敷きに使っていたので。なかなか使い勝手は良かったですが、家に帰る頃にはヨレヨレ・ペラペラになっていました。まぁ使い捨てで十分でしょう。

お茶を淹れた時に、まだ熱いバーナーを触って左手の親指を火傷してしまいました。バーナーをこれ以上使うことは無いのでサッサと片付けてしまおうと手が動いてしまったんですね。何をやっているのやら。ヒリヒリ痛いので絆創膏を張っておきました。幸い水ぶくれになることはありませんでした。

こちらも今回新たに持ってきたニューアイテム。SwitchBot 防水温湿度計。

以前持ってきていたシンワの温度計はテントの中で踏んづけて壊してしまったので、その代わりです。スマホからBluetoothで接続しないと現在の温度が分からないのは難点ですが、過去の温度・湿度が自動的に記録されるのは良い所です。18:34の温度(テント内)は18.7℃、とこうして振り返ることが出来ます。

18:54 黒部五郎岳の上部が赤く染まりました。

太郎平キャンプ場からでは日没の瞬間は見られませんが、太陽の方向は赤く染まっていました。

テントからはネットが繋がりづらく、やることもないので早々に寝ました。明日は朝早くから出発することにします。

深夜目が覚めてトイレに行った時にPixel7の天体撮影モードで撮ってみました。

1回撮るのに4分ほどかかります。100均のスマホスタンド(折りたためるスマートフォンスタンド – ダイソーネットストア)に立て掛けて固定しました。

3日目:太郎平キャンプ場~雲ノ平キャンプ場

太郎平キャンプ場→太郎平小屋

2024年8月1日(木) 3時前に起床。テント内の温度は11.3℃。

ヘッドランプをつけて片付け。テントは結露でぐっしょり。諦めてほとんど拭かずに畳みました。

03:48 片付け完了。外気温は9.0℃。

東の空には細長い月が浮かんでいました。写真だと丸く写ってしまっていますが。

トイレと水汲みを済ませて早々に出発。

03:58 太郎平キャンプ場発。

右手側(富山側)には綺麗な夜景が見えました。

それにしてもやっぱり遠い……。途中一人とすれ違い。狭い木道なので幅が広いところに先に着いた人が待つ必要があります。遠くには太郎山へ登っていると思われる光が見えました。

04:15 太郎平小屋着。太郎平キャンプ場(薬師峠)から17分でした。コースタイムは往復どちらでも20分です。

クリームパンを一つ食べて朝食とします。

水場。

トイレ。

薬師岳の上に細長い月が浮かんでいます。太陽も似たような方向から昇るはず。しかしそれを待つ意味もあまり無いでしょう。

太郎平小屋→第一徒渉点

04:38 太郎平小屋発。

出発するとすぐに木道が左右に分かれます。右は黒部五郎岳、左は薬師沢と書かれています。左へ。

この谷を降りて行くことになりますが、まずは水平に移動して降りるための尾根へ向かいます。

何か光っている点が見えます。

池?

しばらく緩やかな木道歩きが続きます。

途中一箇所だけ沢を渡るために下って登るところがあります。

しかしまたすぐになだらかな道になります。

真ん中に見えるのが雲ノ平です。

振り返って見た太郎平小屋。

ある種の庭園のような景色です。

尾根の付け根までやってきました。地図を見るとここは分岐になっていますが、現地では気がついていないと思います。写真がないので。

この辺りから尾根上を下って行くことになります。左右は両方とも谷(沢)になっています。

広い谷間の一番下を奥へ薬師沢が流れています。その流れが真ん中の台形の部分にぶつかると右奥から流れてくる黒部川と合流し左奥へ流れていきます。

その薬師沢と黒部川が合流するところ、台形の真下に薬師沢小屋が建っています。

その台形を直登し、奥へ進んだところ(ここから見て左側に延びている部分)に雲ノ平があります。その奥にある丸い山は祖父岳(じいだけ)、その真裏のやや右にはみ出しているのは鷲羽岳、左の尖っているのはワリモ岳です。

その左に横たわっているのは水晶岳。

雲ノ平の右奥に見えているのは三俣蓮華岳・丸山~双六岳。明日はあそこまで行きます。

さて、下って行きましょう。

右手に見えるのは北ノ俣岳の方向。黒部五郎岳へ行くならこれを越えていくことになります。

木道が無くなりました。

パノラマ絶景な下り。

遠くに崩れているところが見えます。その奥に草地と道のようなものが見えますね。

また木道。

そしてまた木道が終わり、ここから本格的に下って行くことになります。

とは言え基本的には良く整備された登山道なので転がっている岩でつまずいたり滑ったりしなければ大丈夫でしょう。

滑りやすそうな所。

所々道の脇が柔らかい素材で覆われている所があります。この上は歩いても良いのでしょうか? 例の植生保護のための措置?

登山道に水が流れている所。この辺りではそれほど多くはありませんでしたが、雨が降ると酷いことになりそうですね。

奥に水流が見えます。

金属で出来た階段がいくつか。本当に良く整備されていますね。

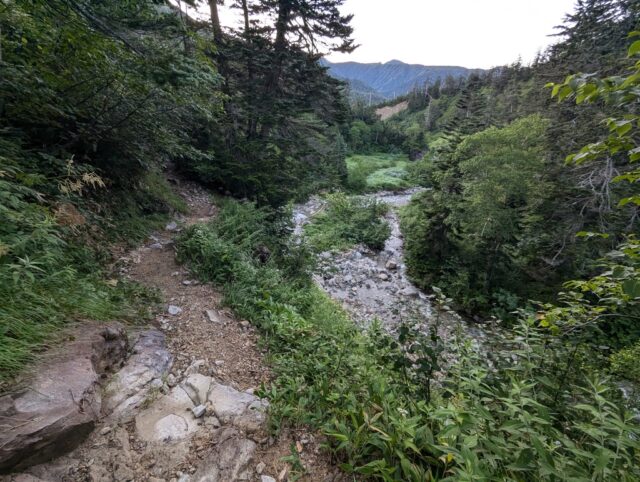

沢が間近に。

05:19 道が平坦になり木道が復活しました。谷底まで降りたようです。ここからは下り基調でなだらかな歩きやすい道が続きます。

すぐに橋が見えました。第一徒渉点です。

05:21 第一徒渉点を通過。太郎平小屋から43分経過。

地図を見るとちょうどこの辺りで左右の谷からの流れが合流しているようです。

左後方。

第一徒渉点→第三徒渉点

少しだけ木道が途切れるところ。

木道の上に水が流れている所。

それを越えるとすぐに現れたのが第二徒渉点。

05:27 第二徒渉点を通過。第一徒渉点から6分経過。

え、ここで唐突に急な上り階段が!

ボーナスタイムは終了!?

と思いきや、またすぐになだらかな道になりました。

うわー、広いー!

「←薬師沢 太郎平→」の標識。

薬師沢? 薬師沢小屋や黒部川なら分かりますが薬師沢はこの登山道と並行して流れているわけで……。それと太郎平なのか太郎兵衛平なのかハッキリしろと。いや、これは「小屋」が省略されているとみるべき?

太陽が気になります。時刻は05:31。そのうち谷底にも日が当たりそう。

小さな沢を渡るところはこの後も何度も出てきます。全て写真を撮ったのですがアップロード容量を節約するためこの後は基本的にカットします。太郎兵衛平の標識にも書いてありましたが増水には注意が必要でしょう。

唐突に現れたベンチ。奥の台形部分がでかい。うへぇあれを登るのか……。

こんな所にこんな立派なベンチがあるとは思っていませんでした。

確かにちょっと疲れたかも。ザックを置いて休憩。太郎平小屋からちょうど1時間ほど経過。

ちなみにこの日の最低気温はこの場所(05:39)で7.2℃を記録しています。歩いてきた後なので特に寒くは感じませんでした。

3~4分くらい休憩して出発。

気持ちのいい道が続きます。

木道が終わって急な下り。

泥濘み。

そして現れたのが第三徒渉点(左俣出合)でした。

05:50 第三徒渉点を通過。太郎平小屋から1時間12分経過。

太郎平小屋から第三徒渉点(左俣出合)までのコースタイムは山と高原地図が1時間15分を付けています。

第三徒渉点→薬師沢小屋

また少し登って……

すぐになだらかな道に戻りました。

太陽の気配がする……。

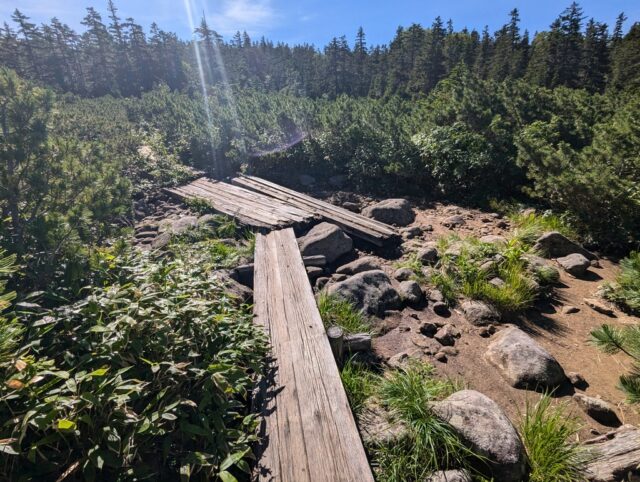

木道は所々痛んでいるところがあります。

水浸し。

ここも痛んでる。

そしてベンチ。もちろんザックを置いて休憩。

近くには水が流れていて花も咲いていてなかなか良い雰囲気です。

もう少し早い時期ならこのチングルマが咲いていてより綺麗だったことでしょう。

スマホを逆さにして適当に撮ってるからピントも合ってないしネックストラップまで写っているという。

たまに見かけますがこれってニッコウキスゲの実なんですか?

朝の光でキラキラしてるなぁ。

05:59 ああ、ついに太陽が出てしまった。

SwitchBot 防水温湿度計の記録によればこの時の気温は8.1℃でしたが、次の10分で一気に11.1℃まで上昇しました。それでも十分涼しくて運動に適した気温ですけどね。

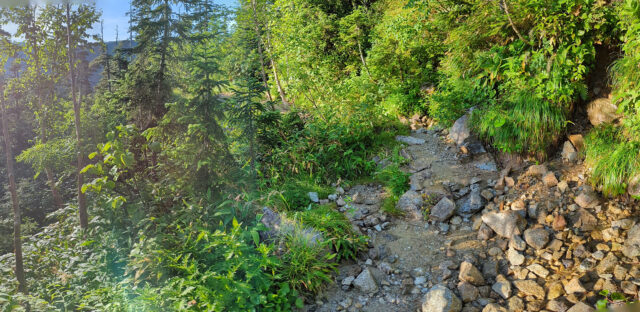

そしてこの辺りから荒れた道が目に付くようになり、勾配も登りに転じます。

地理院地図を見るとこの辺りは沢沿いに崖があり、それを避けるために高度を上げていることが分かります。

木の根や……

泥濘なんかが通行の邪魔をしてきます。

とは言え概ね歩きやすい登山道です。

狭くて左側が急斜面になっているような所もありますが。

左側がちょっとだけ崩れているような。

この辺りがピーク。

勾配は下りに転じます。

さっきのピークから見て薬師沢小屋側の方が少し歩きづらい気がします。

木の根やその間の泥濘。

水がはねて靴やズボンの裾が汚れます。

こういう中途半端な岩も歩きづらい。

木道が復活。

道はまた歩きやすい緩やかな下りに戻りました。

左手の稜線上に建物が見えます。おそらく薬師岳山荘だと思います。

木道が壊れていて迂回路が出来ているところ。

台形部分が大分近づいてきました。

少し下り勾配が大きい?

道中ピンクリボンはそれほど見なかったような。

苞葉が尖っていないのでミヤマママコナだと思うのですが、折立からの間で一番目についた花のような気がします。

06:30 広くて見通しの良い平坦な場所に出ました。

なんだかクマでも出てきそうな場所ですね。

振り返り。あの稜線はどこ?

台形部分がドンッ!。え、これを登るの?

横を流れているはずの薬師沢はまだ少し離れているので見えません。

ベンチがありましたがあと少しで薬師沢小屋なので休まず通過。

いったいこの斜面のどこに登山道があるのでしょうか。

右側に見えているのは黒部五郎岳?

06:36 木道が終わって急な下り。

狭い尾根上を下ります。

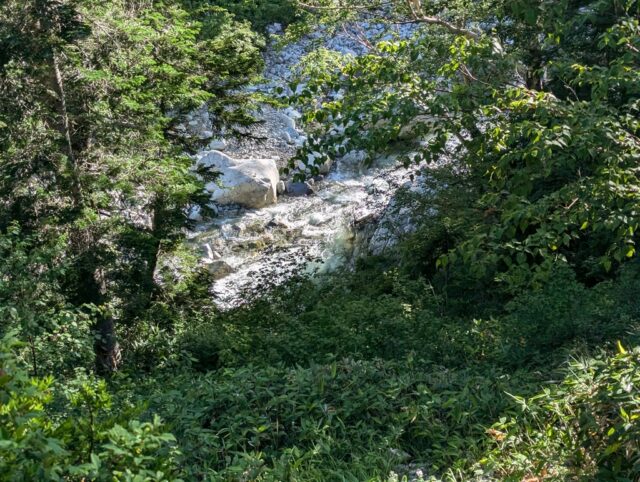

左右両方に川の流れが見えます。

右は黒部川。

左は薬師沢。

かなり下の方に見える川の流れ。右から流れてくるのは黒部川。

まるでガラス細工のような色。ターコイズブルーというのでしょうか? ハッとするくらい綺麗です。

しかし見ている場所はちょっと怖いのでサッサと降ります。

ん? 屋根?

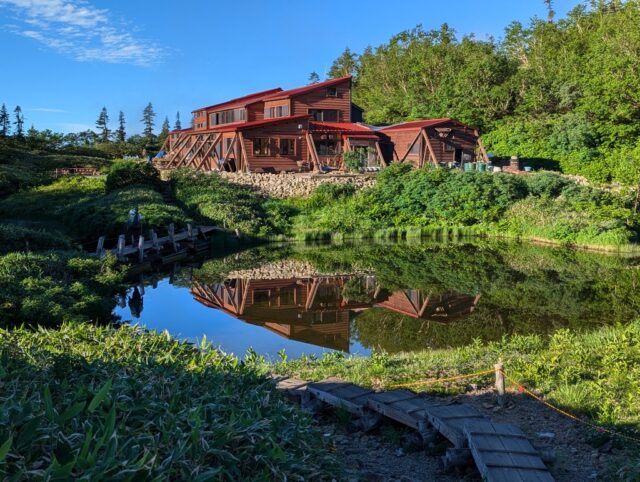

おおこれが薬師沢小屋か! すごいところに建ってますね。

06:41 薬師沢小屋着。

第三徒渉点から51分、太郎平小屋から2時間3分でした。

第三徒渉点(左俣出合)からのコースタイムは山と高原地図が1時間、YAMAPが1時間10分を付けています。

ヤマケイオンラインは太郎平小屋から1区間で2時間20分、ヤマレコも1区間で1時間42分を付けています。

薬師沢小屋

薬師沢小屋は太郎平小屋と同じくロッジ太郎が運営する山小屋です。

これって「山と渓谷」の最後の方にイラスト付きでよく出てくる小屋ですよね? 黒部源流~なんとか? あまりちゃんと読んでいませんでしたが。私なんかが行けるような場所だとは思っていませんでした。これからは少しは地名などのイメージが湧いて楽しく読めそうです。

小屋脇のベンチに腰掛けて休憩。

小屋の入口の前には水場があって、飲み物を冷やしていました。

ペットボトルはここも1本700円。

トイレは入口を入ってすぐ右。1回100円。

朝ご飯はパン一つだったのでお腹がすきます。お菓子などをつまみました。

二つの川に挟まれているだけあって小屋前のスペースは限られています。

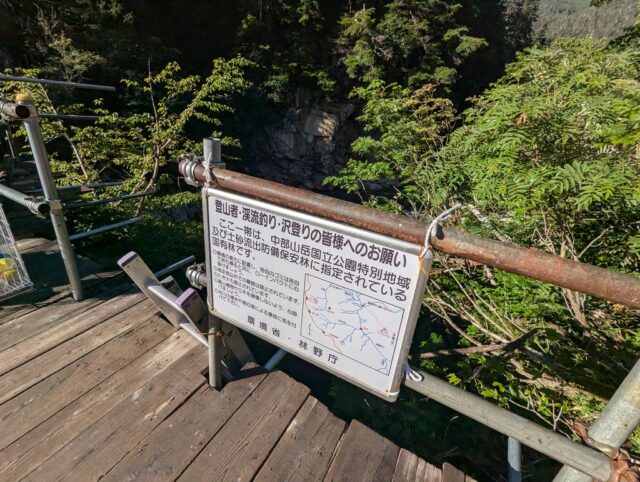

川へ下りるハシゴ。沢歩きの装備をして降りて行った人たちもいました。渓流釣りをする人もいるのだとか。

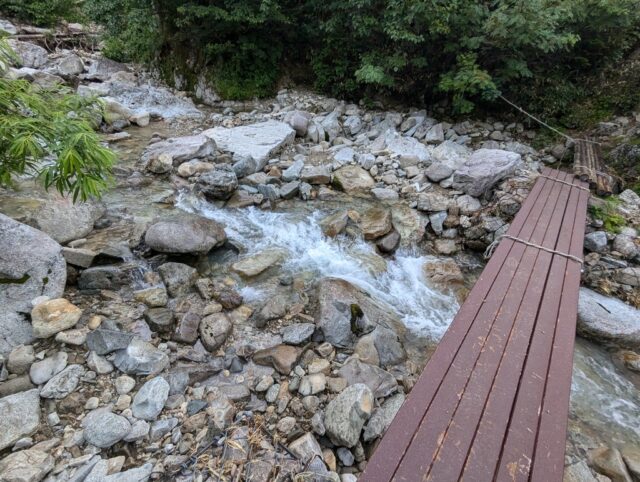

普通の登山者はそちらではなく、奥にある吊り橋を渡ります。「薬師沢出合吊橋」と書かれています。

薬師沢小屋→雲ノ平分岐(薬師沢出合)

07:03 薬師沢小屋発。

おおう、これはなかなか……

もちろん揺れます。一応ロープには手が届きますが、掴まない方が安定して歩けそう。

下流側。

上流側。

渡りきって振り返ったところ。

無事渡りきりましたが道が見当たりません。右側は……道は無いよな、左? 消えかかった矢印があります。

下? あ、ハシゴ!

降りるしか無さそうです。

降りた所には増水時↑、平水時↓と書かれたプレートが。

川は増水していませんが岩を降りるのは面倒。とりあえず上に登ってみたらすぐに降りて合流できるようになっていました。

降りた所。

すぐに滝と橋があり……

それを渡ると分岐がありました。

標識には「薬師沢出合」と書かれています。真っ直ぐ進めば高天原、右は雲ノ平です。

雲ノ平分岐(薬師沢出合)→木道末端

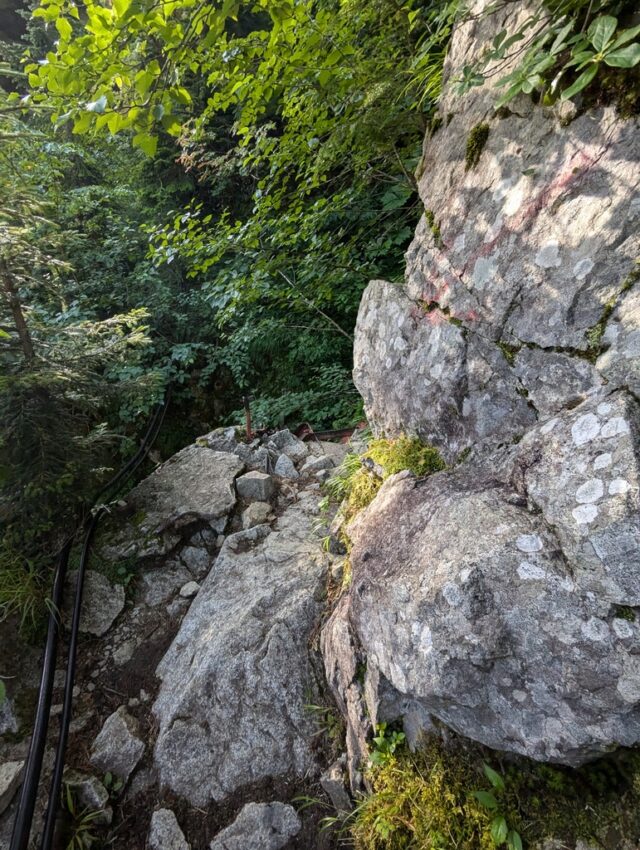

雲ノ平を指す標識にはわざわざ「直登」と書かれています。その先を覗き込むとこんな感じです。

07:09 雲ノ平分岐(薬師沢出合)発。

少し登るとすぐに出てくるハシゴ。

ハシゴを登ったところにあった薬師沢小屋水源。そして木のハシゴ(階段?)が数回連続で現れます。

こういう歩きやすい所も極まれにありますが……

大半はこういった岩の上を歩く急登です。

水が流れる岩場の登り。普段なら道と間違えて沢に迷い込んでしまったか?と脳内アラートが鳴り響くところです。

倒木。

この急登区間の標高差は450mくらい。重い荷物を背負っているのでどんなにゆっくり動いてもあっという間に息が切れます。ある程度一気に登ってから息継ぎをするように立ち止まる、それを繰り返しながら進むことしか私にはできません。

日光が当たらない場所なのが救いです。

足下ばかり見ていると上の樹木に引っかかったりするので、進む前に上を見るよう意識しました。

迷いやすそうな所には概ね緑のロープが張られていました。とは言え完全ではないので迷わないように一応注意は必要です。

案外人が多くて何組もの人たちとすれ違ったり追い抜いたりしました。

薬師沢出合から左手には軍手をはめています。岩や木を掴むのに大活躍。しかし右手はこうしてスマホで写真を撮らなければならないので諦めました。親指の先を切り落としておけば良かった。

もちろんトレッキングポールを突きながら登っている人もいましたが、私は普段から使わないので適しているのかは分かりません。

振り返り。

上が近い。

木道っぽいものが現れたら急登区間は終了です。

08:25 木道末端を通過。薬師沢出合から1時間16分でした。コースタイムは山と高原地図が2時間30分、YAMAPが1時間20分を付けています。急登なので山と高原地図はかなり多めの時間を設定しているのに対して、YAMAPは良くも悪くも一貫性のある時間を設定しているように見えます。

木道末端→アラスカ庭園

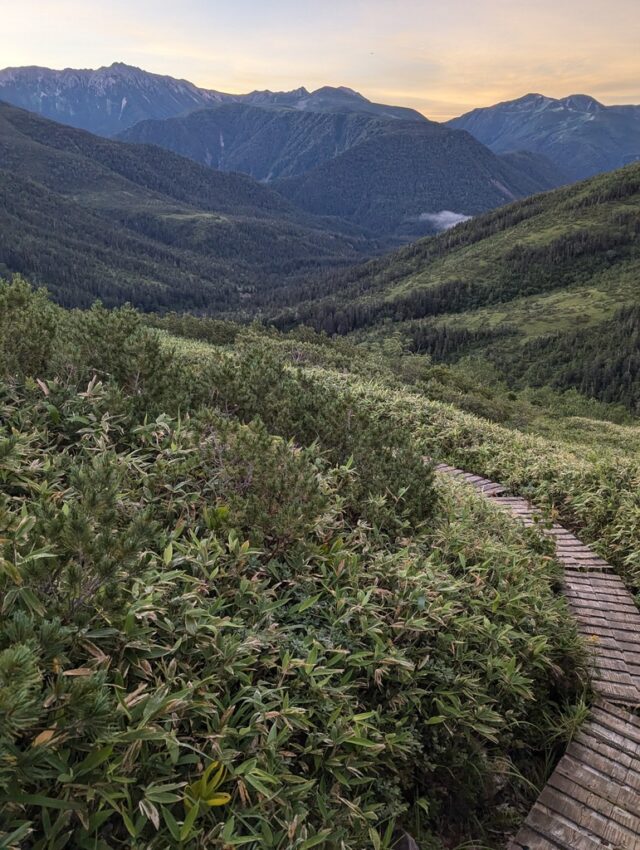

少し進むとちゃんとした木道も現れます。しばらくハイマツの中を進みます。

一度空が大きく見える所に出ますがここはまだまだ途中。でもいったんザックを置いて2分ほど休憩しました。

ここの泥濘に足を突っ込んでしまい靴が汚れてしまいました。左端が普通の地面に見えたのですが案外深く沈みました。

緑のロープ。この辺り少し道迷いに注意かも?

確かこの辺りで緑のロープが無く道が分かりづらいところがあったと思います。

08:45 木道復活!

08:51 アラスカ庭園着。木道末端から26分、薬師沢小屋から1時間48分でした。コースタイムは山と高原地図とYAMAPが共に25分を付けています。ヤマケイオンラインは薬師沢小屋から1区間で2時間20分を付けています。

わずかに電波が入るらしく岩の上に乗って電話をしている人がいました。

アラスカ庭園という名前ですが、Wikipediaには「シラビソ林がありアラスカを思わせる」と書かれています。本当にアラスカに似ているのか私には知るよしもありません。雲ノ平には他にも八つの庭園があるようです。

ベンチもあってゆっくり休憩できます。

時刻はまだ9時。出発時刻も前倒しにしていますし急登区間も短めの時間で登れたので大分時間に余裕があります。気温は20℃くらい。記録によればアラスカ庭園に出てから一気に5℃くらい上昇しましたが、まだまだ涼しいと言える気温です。食べたり飲んだりしてじっくり休憩しました。

アラスカ庭園→奥日本庭園

09:07 アラスカ庭園発。何とも独特な光景です。

周囲は谷とその向こうの山々に囲まれています。

そしてその山々がなんとも低く見えること。3000m近い山ばかりのはずなのですが。

湿原のようでもあります。

山と高原地図ではこの辺り(2464.1m三角点のわずかに西)にポイントがあって、木道末端からのコースタイムを25分としています。しかし私は三角点の存在すら気がつきませんでした。

黒部五郎岳。

笠ヶ岳。

あ、槍ヶ岳が見えた!

ちょうど進行方向にあるどっしりとした山は水晶岳です。

槍ヶ岳と笠ヶ岳の間、その手前に見えるのが三俣蓮華岳です。明日はあそこまで行きますよ!

雲ノ平は木道があってなだらかではあるのですが、その中でもある程度アップダウンはあります。

所々登山道が傷んでいるところがあります。

歩いても歩いても木道。よくこんなに大量の木材を並べたものです。いったいいつ誰がどれだけの労力を投じたのでしょうか。今の日本では新しくこのような道を開拓するのはまず無理ではないでしょうか。街中の工事ですら人手が足りないのに。

なだらかな上り勾配の木道をズンズン進んでいきます。

ピークかな?

良い見晴らし。

09:31 奥日本庭園着。アラスカ庭園から24分でした。

奥日本庭園

奥日本庭園は標高約2520m。雲ノ平で一番高いところというわけではありませんが、なだらかな丘のような場所で見晴らしの良い場所です。

西北西付近に見えるのが太郎平小屋がある尾根です。中央ややひだりに膨らんでいるのが太郎山。太郎平キャンプ場(薬師峠)は右側の尾根の裏側なので見えません。キャンプ場からもこちらは見えませんでした。

そこから右に目をやるとひときわ目立つ大きな山。薬師岳です。太郎平キャンプ場から登ろうと思うと結構時間がかかりそうですね。

さらに右は立山の方向。奥のやや右側にある一番高いのが雄山~大汝山~富士ノ折立のあたり。あそこまで歩けたらいいでしょうね。右手前に見えるのは赤牛岳。

赤牛岳からさらに右に辿っていくとあるのが水晶岳。

さらに右、奥にちょこっと尖っているのがワリモ岳。その右に鷲羽岳があるのですが、手前の祖父岳とちょうど重なっていて見えません。

さらに右、近くにある丘のような場所が祖母岳(ばあだけ)。裏には三俣蓮華岳があるのですが、こちらもちょうど重なっていて見えません。

祖母岳の右に少し飛び出している三角は笠ヶ岳。その右に黒部五郎岳。

黒部五郎岳の右は赤木岳・北ノ俣岳と続き、太郎兵衛平へ繋がっています。

この稜線はちょっと歩いてみたくはありますね。黒部五郎岳はカールが美しいとよく聞きますし。今回と同じような行程だとやっぱり3泊4日(+夜行バス泊)必要ですが。

というわけで360度一周しました。

ちなみにここは携帯電話の電波が入りました。太郎平小屋付近の稜線越しに富山の方まで障害物が無いからでしょうか?

奥日本庭園→祖母岳分岐

09:42 奥日本庭園発。

奥に見える水晶岳が黒くてどっしりしていてなかなかカッコいいです。写真だと小さく見えてしまいますが。黒岳とも言うんですって? そっちの方が似合うんじゃないかなぁ。

奥に道が見えてきました。

右手に見える祖母岳。

あ、咲いてるチングルマがある!

09:49 「←雲ノ平 ↑アルプス庭園 薬師沢→」と書かれた標識がある分岐に到着しました。

アルプス庭園という名前は知らなかったのですが、GPSでの位置的に祖母岳への分岐で間違いないようです。地理院地図には祖母岳への道が書かれていませんが事前にGeographicaにマーカーを設定しておいたのでそれで確認できました。奥日本庭園から7分ほど、アラスカ庭園から42分(奥日本庭園での休憩込み)でした。コースタイムはヤマケイオンラインが40分、YAMAPが35分を付けています。

祖母岳分岐→祖母岳

祖母岳(ばあだけ)はこのすぐ近くのピークですがその先は行き止まり。つまりまたここに戻ってくることになります。

計画時に立ち寄るかどうか迷ったのですが、一応安全側に倒して寄らない前提で予定を立てていたのでした。しかし現在その予定よりも2時間以上早く着いてしまっています。この分岐(約2520m)から祖母岳(約2560m)までの標高差はわずか40mほど。ヤマケイオンラインのコースタイムでは片道10分となっていました。見晴らしも良さそうですし寄らない手は無いでしょう。

どうせ戻ってくるならザックをデポする? と一瞬思いましたが、置けそうな場所は見当たりません。無理矢理置いて高山植物を傷つけたと文句を言われてはかないません。そもそもそんなことをする必要は無いくらいの道ですが。

あ、チングルマがいっぱい咲いてる!

途中一箇所だけ狭い道を回り込むように上っていく場所がありますが、概ねなだらかで歩きやすい道でした。

上に出ればそこには見晴らしの良い景色が広がっていました。

奥日本庭園辺りから隠れていた三俣蓮華岳が再度お目見え。

槍ヶ岳も見えます。

笠ヶ岳と黒部五郎岳。

10:00 祖母岳着。分岐から11分でした。コースタイムはヤマケイオンラインとYAMAPが10分を付けています。

祖母岳(ばあだけ)

見てよこの景色。

アルプスか。

近くにある建物は雲ノ平山荘です。近くと言っても歩くと20分くらいはかかります。

水晶岳、祖父岳、槍ヶ岳(奥)、三俣蓮華岳、笠ヶ岳(奥)、黒部五郎岳が立ち並んでいる様はまさに圧巻。広がっている草原・湿原も美しい。

この後ろ側の北ノ俣岳~薬師岳~立山はやや樹木に隠れがちです。そちらの方向を撮った写真はほとんど無かったので、その様子は360度パノラマで。

三俣蓮華岳。

笠ヶ岳。穂高の方から見るよりも大分印象が変わりますね。こんなに尖っているとは。色も少し違う気がします。植生が違うというのもありそうですが。横縞もあるような無いような。笠ヶ岳のちょうど真下、谷間の重なるところにわずかに見える建物は黒部五郎小舎だと思います。

そしてその右の黒部五郎岳。なかなか荒々しい姿をしています。黒部五郎小舎は結構下の方にあるんですね。

手元の山と高原地図にはベンチありと書いてあったのですが、あるのは丸太くらいでした。後から来た人の話によれば、昔はあったけど朽ちてしまったそうです。

時間はたっぷりあったので素晴らしい景色を見ながらゆっくり休憩。ここは携帯の電波も繋がりました。インターネットに接続したり、まわりの人とおしゃべりしたりして過ごしました。気温は23℃前後。とても快適でした。

長々と滞在してしまいましたがお腹も減りましたし、雲ノ平山荘のランチもやっている時間なので出発することにしました。

祖母岳分岐→雲ノ平山荘

雲ノ平山荘

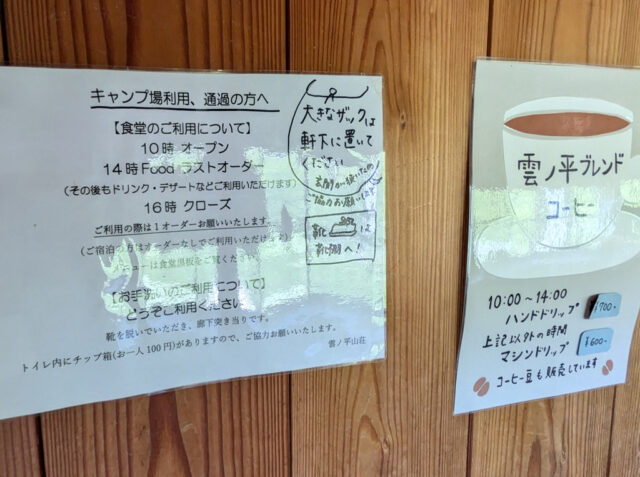

注意書き。ザックは外、靴は靴棚へ、食事は10~14時(ラストオーダー)、喫茶は~16時、トイレ100円。

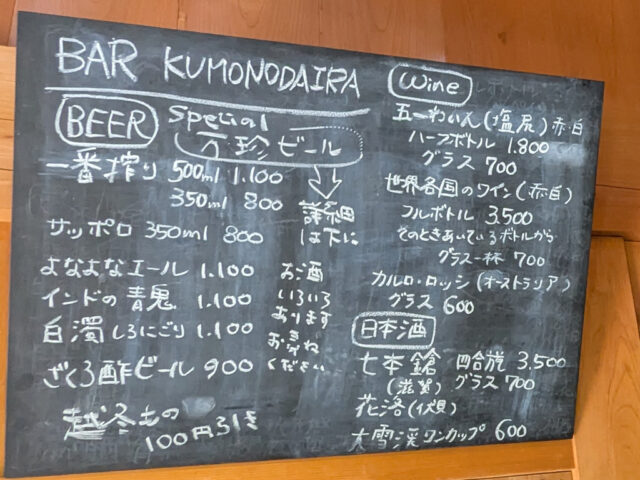

売店ではグッズや食料品、飲み物も売っています。ペットボトルは1本600円。

テント場利用者用の用紙に記入してインターホンのボタンを押しスタッフを呼び出して利用料2000円を支払いました。今日は予約が必要な日ではありません。

靴を靴棚に入れて上がって食堂へ。

台湾風チキンライス大(1300円)を注文。チキンライス小(700円)というのもありますが、そちらはお茶碗くらいのサイズみたいです。何かと組み合わせるのには良いのでしょうか? どちらも+100円でご飯大盛りになるので少しややこしいです。

独特なソースがかかった鶏肉ご飯です。

食堂は涼しくて眺めも良くて快適でした。

雲ノ平山荘→雲ノ平キャンプ場

雲ノ平キャンプ場

テント場は遠目には広く見えるかもしれませんが、奥の方は緑のロープが張られていて入れませんし、場内は水が流れていたり岩がゴロゴロしていたりで張れるところはかなり限られています。公称では最大50張。

12:28 雲ノ平キャンプ場着。雲ノ平山荘から20分くらいといったところでしょうか。分岐から降りるだけでも数分かかります。

入口の近くで張りやすそうな場所は既に人がいました。詰めればまだ張れると思いますが、もう少し奥を探してみます。

水で湿っている場所。こういう所も非常に多いです。もっと露骨に水が流れている場所もあったりします。

奥側(祖父岳側)の下の方にいい感じのスペースがありました。

しかし実際に(インナーまで)張ってみると私のテントだとわずかに窮屈でした。無理に張ろうとすると四隅が浮いてしまいますし、地面の傾きも気になります。

なので一つ手前側に移動しました。

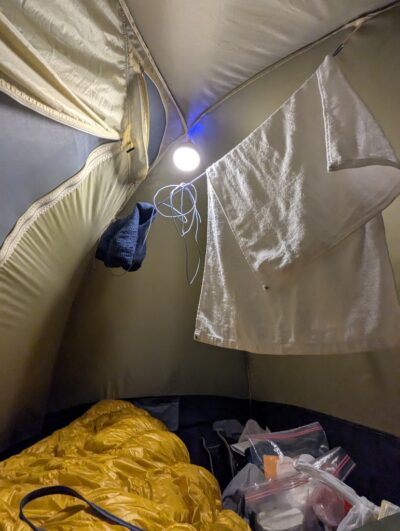

フライシートは今朝の結露でぐっしょり。乾くまでかなり時間がかかりました。

結露だけでここまで濡れたのは初めてかもしれません。インナーにも染みていたので乾かしてから張っています。

そしてなんとか設営完了。

テント内からの眺め。いい感じ。

テント場の下の方にある建物はトイレです。私のテントとの間には水が流れている場所もあって、夜間は足を突っ込んで濡れてしまうこともありました。岩も多くて、かといって岩が無いところは所狭しとテントが張られていて、行き来するのに苦労しました。

トイレ自体は使用に問題はありませんでしたが、匂いがちょっときつめでした。男女が別れていないのも気になるところ。

こちらは入口側(山荘側)の下側のスペース。

ここがテント場で一番低い位置にあるスペースです。景色が良くプライベート感もあってなかなか良い場所ですね。水場はちょっと遠くなりますが。

入口付近の木道。水場はこれを真っ直ぐ上に進んだ所にあります。

太郎平キャンプ場と同じく常時流れっぱなしの水場。

冷たい水が勢いよく流れています。

山荘では雨水を溜めて使っているのでテント場ほど存分に水を使うことはできないそうです。山荘泊まりの人がわざわざこちらに来て水を使っていました。

ただし、8月下旬には雲ノ平山荘のWebサイトにて水場が枯れたとのお知らせが掲載されました。

テント場について、第一の水場が枯れました。

第二の水場を設置しておりますが、水量は非常に少ないです。

お越しの際はルート上の別の水場で汲んでこられることをおすすめします。

山荘では、天水を浄水したもの:500ml200円・

ペットボトルのミネラルウォーター:500ml500円を販売しています。

(https://kumonodaira.com/ 2024年8月22日のおしらせより)

キャンプ場宿泊のページにも「水場は時期・天候により枯渇することがあります。その際はトップページに掲載しますので、山行前にご確認の上でお越しください。」と書かれているので、常にあるとは思わない方が良いでしょう。

すぐ近くに張られている緑のロープ。水場の辺りがテント場の上限となります。

スイス庭園

景観の良いテント場ですが、残念ながら携帯電話の電波は一切入りませんでした。しかしここからそれほど離れていないスイス庭園という場所は電波が入るそう(よくあるご質問 | 雲ノ平山荘)なので行ってみることにしました。

14:12 雲ノ平キャンプ場発。分岐まで上ります。

14:16 雲ノ平キャンプ場分岐を通過。右に曲がって祖父岳の方へ進みます。

アルプスか。(スイス庭園です)

14:22 スイス庭園と書かれた標識がありました。左へ。

14:24 突き当たりは見晴らしの良い展望台のようになっていました。雲ノ平キャンプ場から12分。

そこから見える景色。左に薬師岳、右に赤牛岳、奥には立山方面へ向かう途中の山々が見えるはずですが雲がかかっていて見えません。

左。

右。

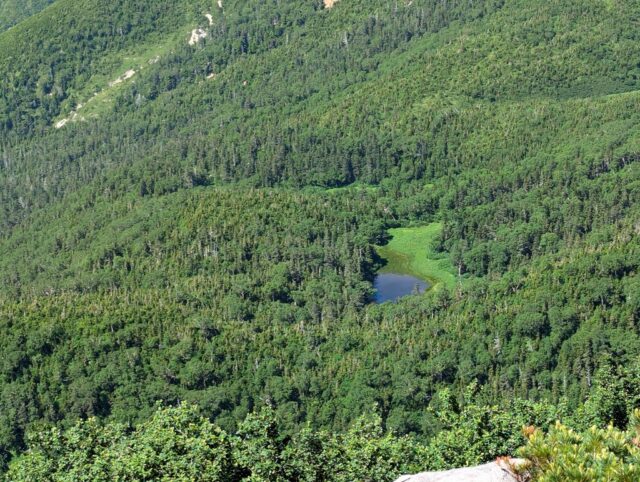

下に見える池は水晶池。

そしてわずかに見える赤い屋根は高天原山荘です。

近くの人たちがあそこまで行ったという話をしていました。少し離れたところに温泉があるのだとか。

そしてもくろみ通り、携帯電話の電波はちゃんと入りました(ドコモ系)。近くにいたauを使っているという方は入らないと言っていましたが、さっきの分岐との間に入る場所があるとも言っていました。

テントに戻っても特にやることも無いので、ネット生活をエンジョイしたり、まわりの人とおしゃべりをしたりして過ごしました。

スイス庭園発。

雲ノ平キャンプ場

15:31 テントまで戻ってきました。

太陽が頭の方向にあって暑いので、トラベルサンブロックアンブレラをフライシートとインナーの間に挟んで日影を作りました。

風は涼しいのでこれだけで大分マシになります。テント内の温度は23℃くらい。

前はダイソーのアルミシートをよく挟んでいましたが、最近は下に敷いて使ってしまっています。マットに穴が空くのが怖くて。ちなみに私はマットにはモンベルのアルパインパッド90を使用しています。適度な硬さ・柔らかさでお気に入りです。多少重いですが、そこは90cmにすることで軽減。頭にはエア枕を使いますし、足下は何とでもなります。空気を入れるタイプのマットは短めを買うに限りますね。後から短くするのは無理(難しい)ですが、何かを足して伸ばすのは簡単ですから。

今回も粉末の麦茶を持ってきているので、冷たい水で溶かして飲みました。夏のテント場で安く冷たい飲み物が飲めるのは最高ですね。

飲み物が欲しくても山荘は遠くて行く気がしませんし、行ったとしてもペットボトル一本600円もします。冷たい水が手に入る場所なら粉末で作れる飲料が最強かもしれません。といっても粉末を溶かして飲める冷たい飲み物って何があるでしょうか。粉末のジュースは色々あるみたいなのですが、美味しいかどうかはまた別の話です。そういえば駄菓子屋にもそんなのがありましたね。何ならコーラもあった気がします。美味しいかどうかは以下略。帰ってからAGF プロフェッショナル きりっとオレンジ 500ml用 10本というのを買ってみましたが、確かにオレンジジュースっぽい味がするのですが同時に変な味もします。うーん……。

良い景色を見ながらテントの中で過ごすノンビリタイムは最高の贅沢です。

夕食はアルファ米+中華丼、フリーズドライ玉子スープ、チーカマ、ほうじ茶。

夕方。

せっかく水が豊富なので日中にタオルを濡らして体を拭いたりしましたが、なかなか乾きませんでした。速乾性のあるタオルなら良いのでしょうが所詮は消耗品なのであまり高いのは気が引けてしまいますね。これはホームセンターで買った安いタオルですが、それでもこの翌日は沢山汗をかいたので大活躍しました。

テントの中にいながら撮影。元気があればちゃんとしたカメラと三脚を持って稜線まで上がり撮影するんでしょうけど、私にはそんな体力は無いんだと諦めています。

4日目:雲ノ平キャンプ場~双六小屋:黒部源流と晴天の三俣蓮華岳~双六岳

雲ノ平の朝

2024年8月2日(金) 今日も朝3時頃に起床。マットや寝袋などを畳んでから外へ出てヘッドランプをつけて片付け。結露はフライシートの上部が少し濡れていたくらいでした。よかった。

4時頃に片付け完了。今日の最低気温はこの後04:07の8.8℃でした。

トイレに行って……

水を汲んで……

04:18 雲ノ平キャンプ場発。

歩いていて少し肌寒さを感じたのでレインウェアを着ました。

04:25 雲ノ平キャンプ場分岐を通過。

スイス庭園に寄っていきましょう。左へ。

04:31 スイス庭園着。雲ノ平キャンプ場から13分。

朝食としてクリームパンをつまみました。

もちろんネットに繋いでスマホをポチポチ。ついでに天気予報も確認。今日も天気が良さそうです。現在の気温は11℃くらい。上着はサッサと脱いでしまいました。

雲が少なく遠くの方までよく見えます。立山の周辺はどこまで見えているのかよく分かりません。剱岳が見えているのかどうか。

04:49 スイス庭園発。

04:52 分岐まで戻ってきました。左へ。

スイス庭園→祖父岳分岐

少し登ると正面に祖父岳。

右手にテント場が見えます。

大半のテントは既に撤収済みです。さすがこのような場所に来る人たちはアクティブです。

04:57 振り返ると薬師岳に朝日が当たっていました。先ほどまでいたスイス庭園も見えます。

さて、これから祖父岳の右側を巻いていくのですが……はて、どこを通るのでしょうか。

さっきよりも少し高いところからのスイス庭園と薬師岳。

黒部五郎岳にも朝日が当たり始めました。右奥に見えるのは白山です。

この山の右側を通るはずなのですが、ここからどう繋がっているんでしょうね。

朝日を浴びる黒部五郎岳。右奥の白山にもいつの間にか朝日が当たっています。

朝日が当たる薬師岳と北ノ俣岳。

おや、この特徴的な葉はシャクナゲでしょうか。ハイマツの下でよく見ますよね。咲いているのはもう無いのかな?

朝日が当たり始めた祖父岳。そこからこちらへ伸びている尾根。どうもその左側を通って祖父岳に近づき、その後祖父岳の右側へ移っていくようです。

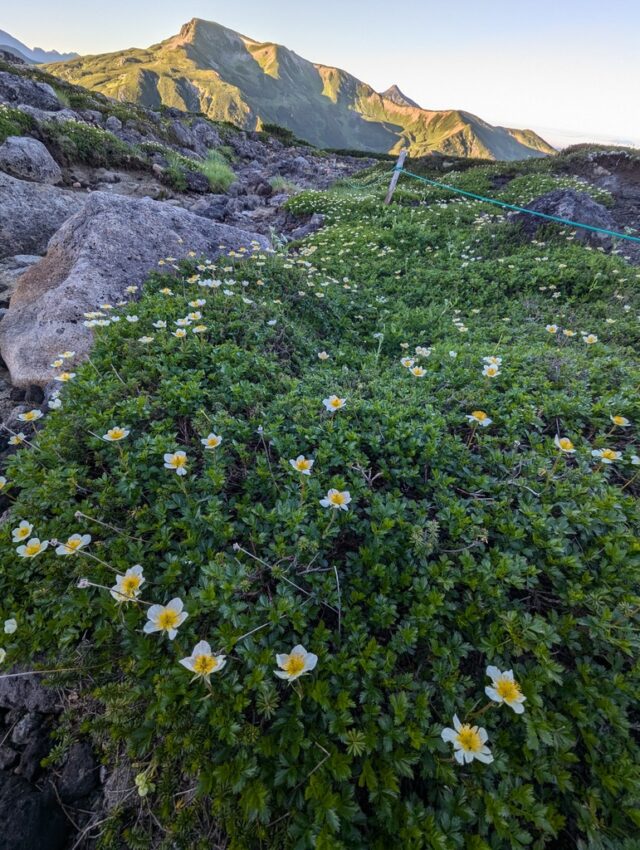

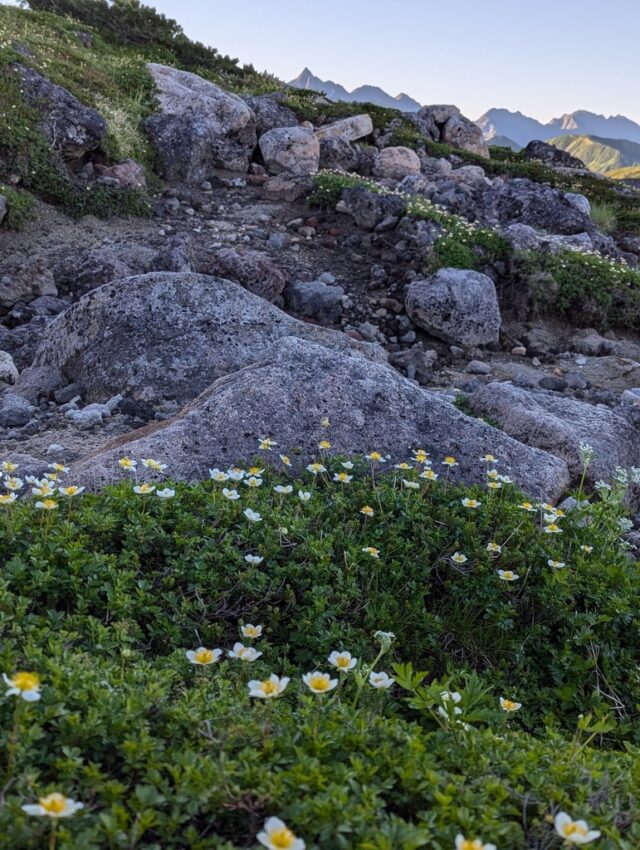

そしてこの斜面には沢山の花が咲いていました。

その中でも目立っていたのはイワギキョウ。

ただし、この辺りは少し足場が悪くて危なかったりします。花ばかり見てると転んだり滑ったりして落ちそう。

もちろんチングルマやハクサンイチゲも咲いています。

柱状の岩の上に咲くイワギキョウ。

この辺りから尾根の右側に移ります。

大分日が当たっている場所が多くなってきましたね。

あ、まだ咲いてるシャクナゲがある!

ゴゼンタチバナもしっかりしたのが多いですね。

この辺りから右手側にテント場が見下ろせます。

昔はテント場から祖父岳へ直接登る道があったのだとか。

唐突に現れた標識。祖父岳との分岐かな? と思いましたが、違いました。

昔あった道というのはこれでしょうか? それとももっと先?

少しだけ細くて足場が悪いところが。

朝日を一杯に浴びる薬師岳。でかい岩塊。

終盤ではありますがこの辺もお花畑です。

05:31 祖父岳分岐を通過。スイス庭園から42分。コースタイムはYAMAPが30分をつけています。タイム超過ですが、朝日を浴びる美しい風景や花を撮影したせいだと思います。

振り返り。

祖父岳分岐→日本庭園

日本庭園:チングルマのお花畑

そして辺りには沢山のチングルマが!

槍ヶ岳との組み合わせもバッチリ。

三俣蓮華岳と笠ヶ岳とチングルマ。

さながらチングルマのお花畑ですね。

望遠レンズの付いたカメラがあれば……。

YAMAPやヤマケイオンラインの地図ではこの場所は「日本庭園」と書かれています。山と高原地図では「39 剱・立山」の地図と「40 槍ヶ岳・穂高岳」の地図で少し記載が違います。両方に「第二雪田」と書かれているのですが、「39 剱・立山」の地図だけ同じ場所に「日本庭園」とも書かれています。ヤマケイオンラインの地図では「第二雪田」はもう少し南東に進んだところに書かれているので、他の地図との間で多少矛盾を感じます。Wikipediaの雲ノ平のページによれば、日本庭園は「第1雪田と第2雪田の間にある」と書かれていたりもします。総合的に考えると、この辺りのだだっ広い場所はだいたい第二雪田であり、日本庭園でもあるのでしょう。正直どこを見ても日本庭園らしさはあまり感じませんでしたが。

05:51 日本庭園を通過。祖父岳分岐から20分経過。コースタイムはYAMAPが20分を付けています。

日本庭園→徒渉点・黒部川水源地標

そのポイントを過ぎると、登山道の右側にあった緑色のロープが途切れました。

私の知り合いがこの辺りで遭難しかけたと言っていたのを思い出しました。その人は岩が多いだだっ広いところを間違った方向に降りてしまったと言っていたので、おそらくここではないでしょうか。その人は迷った末に沢に無理に降りようとして滑って怪我をし、その後スマホの電源を入れYAMAPであらかじめダウンロードしておいた地図を頼りに山小屋(三俣山荘?)にたどり着いてそこで手当てをしてもらったのだとか。その人はその経験からかスマホのバッテリー切れを極度に恐れていて、私が何度言っても電源を入れたまま歩こうとしません。電源を入れてちょくちょく位置を確かめながら進めば迷うことは無かったと思うのですが……。

それで目の前をよく見るとその先の岩に白い○印がつけてあり、その先のハイマツの中に出入口のような窪みが見えます。

ここまで来ればハッキリ道が分かりますね。

わずかに雪が残っている場所がありました。ヤマケイオンラインの地図ではここが第二雪田になっていますが真偽は不明。

振り返り。

少し下ったところにも残雪。山と高原地図・ヤマケイオンラインの地図共にここが第一雪田になっています。

徐々に下りのピッチが上がってきます。

ちょうと太陽が正面にいて眩しい。気温もこの辺りでは11℃くらいだったものが次に太陽が隠れるまでの間に17℃くらいまで上がりました。

そして現れる急斜面。

そこに作られたつづら折りの道を降りて行きます。

かなりの急斜面です。

浮いている岩を踏むと滑ります。小砂利も多いです。

途中数名の方とすれ違いましたが、この急斜面ですから登るのも結構大変そうです。

実は現地で全く気が付いていなかったのですが、稜線上に三俣山荘が見えます。

太陽が隠れます。やったー!

対岸の登山道が見えます。

稜線上に三俣山荘が写っています。これも現地で全く気が付いていませんでした。徒渉点はどこだろう、という事ばかりに目が行っていました。

左からの水の流れや徒渉点がちょうど下に隠れていて見えません。真ん中(やや左上)の階段のような岩の下に分岐があり、さらにその下に徒渉点があります。右上に見えているスペースは黒部川水源地標が設置されている場所です。

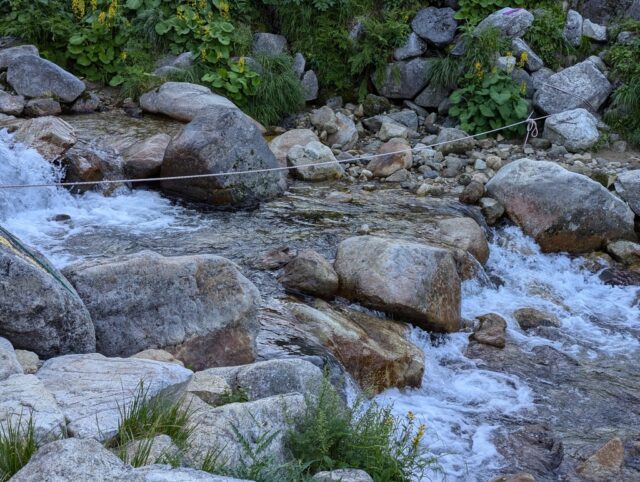

06:33 徒渉点まで降りてきました。

おおう、これはなかなか……。

数日前には膝ぐらい水に浸かったなどという話を途中で聞きましたが本当でしょうか。増水していると渡れない可能性もあるらしいので注意が必要でしょう。

渡っている途中をもっと撮影したかったのですが、対岸に人が待っていたので断念。

渡った後。途中一箇所だけ水流の中に着地しなければなりませんでしたが靴の中に浸水するほどではありませんでした。

たぶんこの写真の右下じゃないかと思います。ジャンプするよりも水の下に着地してしまった方が安全だろうと判断しました。

下流。

上流。

その直後にある分岐。三俣山荘は右です。

少し休みたかったのですが、水浸しでザックを置けるような場所がありませんでした。

06:36 徒渉点近くの分岐を通過。日本庭園から45分、祖父岳分岐から1時間5分。コースタイムは日本庭園からYAMAPが50分、山と高原地図が1時間10分を付けています。ヤマケイオンラインは祖父岳分岐からで1時間を付けています。

右に曲がって少し登ると……

すぐに上から流れてくる沢を渡るところがあって……

そのすぐ後に広めのスペースが現れました。

06:37 そしてそこには黒部川水源地標と書かれた石碑がありました。

そのようなものがあると度々話には聞いていましたが、こんな開放的な場所にあるんですね。源流というともっと薄暗い森の中かと思っていました。

周囲を見てもここから最初の一滴が湧き出しているというような場所ではありません。徒渉点を見ても分かるようにもっと上から沢山の水が流れてきています。そもそも川というのはあちこちに降り注いだ雨が徐々に集まって出来るものですからその始まりを一点で表すのは無理があります。誰がいつどんな意図でこれを設置したのでしょうか。行政的にはここまでが黒部川でそれより上は○○沢のように呼ぶ、とか?

急斜面の下りで疲れたのでザックを置いて休憩。気温は太陽が消えてから11~12℃くらいまで下がりました。

近くに咲いていたクルマユリ。

あそこから降りてきました。

これから進む先。

黒部川水源地標→三俣山荘

06:44 黒部川水源地標発。

水気の多い場所でしたが色々な花が咲いていました。

三俣蓮華岳の斜面に生えている樹木。

右側の石階段のように見える所を登っていくのかな? と思いましたが……

実際には徒渉点はもうちょっと奥でした。

そしてその直後にあった階段にもなっていない急斜面。

ここで足を捻ってしまいました。イタタタタ……。幸い後まで影響は残りませんでした。今写真を見直してみると、やっぱりその前の階段っぽいところを登るのでは? と疑ってしまいます。

後は沢沿いをひたすら登っていきます。

また太陽光線が当たるようになってしまいました。気温は三俣山荘までの間に16℃くらいまで上がりました。

徒渉点から三俣山荘までの標高差は150mくらい。斜度も低いので大したことは無いだろう、と甘く見たのが良くなかったのでしょうか。これが結構キツい。稜線まであとちょっとのように見えますがなかなかたどり着きません。

これまでの疲れの蓄積や日差しの強さも影響しているのかもしれません。

苦しさから早く逃れたくてペースも上がりがち。かなり息を切らして登っています。

何か石のような屋根とテントが見えてきました。

07:16 三俣山荘分岐着。黒部川水源地標から32分でした。コースタイムはYAMAPが40分、ヤマケイオンラインが50分、山と高原地図が45分、ヤマレコが38分を付けています。

左に曲がって三俣山荘へ。ハイマツの間の狭い道をしばらく歩きます。足下には照明器具らしきものが並んでいました。

07:18 三俣山荘着。

道の先は鷲羽岳へ続いているようです。

ハイマツの上に干してある沢山の布団。

三俣山荘

三俣山荘は三俣山荘株式会社が運営している山小屋で、同社は他にも「水晶小屋」「湯俣山荘」を運営しているようです。この辺りの山小屋は故伊藤正一氏が終戦後に権利を買い取って経営し、その後長男が三俣山荘等、次男が雲ノ平山荘を引き継いだのだとか。

トイレは上がって奥へ。1回200円。

売店。ペットボトル飲料は600円。水場は外にあります。

軽食がすごい値段ですね……。食堂の営業時間が長いのは素晴らしいところ。とは言え今はまだ7時台なので営業していません。

ベンチに座って休憩。お腹もすいたので色々つまみました。日影はわずかしかありませんでした。

三俣山荘から見えるテント場付近。

20~30分ほど休憩してもまだ休み足りませんでしたが、日が当たっている中で休んでもあまり休まらない気がしたので出発することに。

三俣山荘→三俣蓮華岳

07:42 三俣山荘発。

07:45 三俣山荘分岐を通過。

テント場の中を進んでいきます。

登山道のすぐ近くに水場がありました。

ちょうど人がいたのでうまく撮影できませんでした。そして人が去るのを待って撮影する気力もありませんでした。

テント場に水が流れています。

あ、ミヤマキンポウゲかな? +モミジカラマツ。

07:47 黒部五郎岳分岐を通過。右は黒部五郎小舎へ続いています。真っ直ぐ進みます。

三俣山荘のテント場からは鷲羽岳が目の前に見えて素晴らしいと出会った人たちから度々聞いていましたが、確かに良い眺めです。

そして三俣蓮華岳へ向かう登り。全然ペースが上がりません。

頑張って息を切らしながら少し登っては立ち止まり、を繰り返します。地図で見ると結構なだらかに見えるのですが……。

記録されている気温を見ると小屋近くは15℃くらいでしたが、この辺りでは20℃を越えるくらいになっています。

振り返ると見える鷲羽岳。確かに美しい山です。

美しい山ですが、ここまで苦しくなるともう二度と来なくていいやとも思いました。

今冷静な目で写真を見返してみると……控えめに言ってもあまり歩きやすい登山道ではありませんよね。

大きな岩壁のような山が見えます。ひょっとして……あの上に登るの? 日なたに出る前に休憩。

振り返り。

第一雪田や第二雪田、徒渉点への急斜面が見えます。

コケモモ?

槍ヶ岳から左に延びているのは表銀座でしょうね。目立つ大きな横長三角形の山は大天井岳でしょうか。となるとその右奥の三角形は常念岳?

コバイケイソウと三俣蓮華岳。

ここを登って左手を見ると……

美しい谷間の景色が。

この辺りは氷河の浸食による地形、いわゆる圏谷(カール)を含んでいるようですが詳しくは知りません。

やっぱりアレの上に登るみたいですね……。

狭いハイマツの間ですれ違い。

中腹に道が見えます。あれが双六小屋の少し上に繋がっている巻き道でしょう。

そして 08:29 その巻き道との分岐に到着。三俣山荘分岐から44分。コースタイムはYAMAPと山と高原地図が40分を付けています。コースタイム超過。

文字が消えかけていますがここは三俣峠と呼ぶのでしょうか。NAK03-??という中部山岳国立公園の道標番号が記されています。

標高は2750m。三俣山荘の標高が2550mくらいということなので、その差はわずか200m。しかしかなり苦しかったです。

左は双六小屋への巻き道。

三俣蓮華岳は当然この上ということになります。うへぇ。

三俣蓮華岳の標高は2841mなので、ここから91mの登りです。

少し登って振り返り。近くの人もかなり疲れているようでした。

この上まで一歩一歩着実に登っていくよりありません。

山と高原地図はこの三俣峠~三俣蓮華岳山頂までの短い区間に登り20分のコースタイムを付けています。

横を見ると急斜面に花が咲いていました。

ハクサンイチゲ。もう散りかけです。

岩が多く歩きづらい急斜面。安全マージンを多く取る山と高原地図であればこの短い区間に20分をつけるのもうなずけます。

ミヤマダイコンソウかな?

ハァハァ言いつつも景色を楽しみながら登っていきますが、降り注ぐ日差しは露出している腕を容赦なく焼いていきます。

振り返り。

これはなかなか……。

雪もわずかに残っています。

あともうちょっと。

イワツメクサ。

08:44 三俣蓮華岳着。三俣峠(巻き道分岐)から15分、三俣山荘から1時間2分でした。

コースタイムは三俣峠(巻き道分岐)からYAMAPが15分、山と高原地図が20分を付けています。ヤマケイオンラインは三俣山荘から50分を付けていますがこれはちょっと厳しいですね。その基準だとコースタイム超過です。滅茶苦茶疲れた!

三俣蓮華岳

三俣蓮華岳の標識。ちょっと歪んでいるように見えるのですがこれってカメラのせいじゃないですよね? おそらくこの木自体が歪んでいるのだと思うのですが……。

東側の景色。

相変わらず見えている槍ヶ岳と笠ヶ岳。その間に見えていた三俣蓮華岳に登ったわけです。今間に見えるのは双六岳や双六小屋から登れる樅沢岳など。もちろん穂高も見えます。

北側の景色。

雲ノ平~祖父岳~鷲羽岳。見えない所も多いですが、だいたい今日歩いたあたりです。

雲ノ平山荘も見えます。キャンプ場は見えません。

薬師岳の左側に見える稜線には太郎兵衛平があります。あそこから文字通り山を越え谷を越えてここまで来ました。

微妙に海が見えているような……と思ってこれを書いているときに調べてみましたが、能登半島が見えてるんですね。

黒部五郎岳~北ノ俣岳。ここもちょっと歩いて見たいですが、なかなか起伏がありそうですね。

山頂は北東~南西方向に細長くそれなりの広さがあるので多くの人が滞在できることでしょう。

しかし一方向には狭いですし、山頂標識の付近に集まりがちなので人が多いと窮屈さは感じます。ベンチなどはありません。

三角点は北東側にあります。

花の名前が分からないと言う人がいたので周囲の人が数人集まっていました。私が「イワギキョウ?」と言うと「違うと思う」と言われてしまいました。うーん……何だろう?

南西側のスペースに移動。

こちらは黒部五郎小舎方面と双六小屋方面との分岐になっています。

三俣蓮華岳→双六岳

09:08 三俣蓮華岳発。

空の綺麗なこと。

双六小屋の辺り。見えるのは避難小屋か何か?

稜線の白いところを見つけて撮影。燕岳はあの辺のどこかじゃないかと思うのですがよく分かりません。

稜線の上に頭を出している山は何でしょう。富士山というわけじゃなさそうですが……。どうも浅間山あたりじゃないかと思います。

記録ではこの辺りの気温は24℃。タオルで汗を拭いながら歩いていたと思います。次第に日焼けで腕もヒリヒリしてきました。

緩やかに50mくらい降りてきました。

次の目標はこの先の2854mのピークです。地理院地図に名前はありませんが、どうも丸山と呼ぶようです。丸山はあちこちにあるので紛らわしいですね(丸山 – Wikipedia)。ヤマレコでは双六丸山という別名も付いています(丸山|ヤマレコ)。標高は三俣蓮華岳より10mくらい高い程度です。

右手に見える黒部五郎岳。

美しい雲。

ガンバレガンバレ。

眼下に見えるのは巻き道。

振り返って見た鷲羽岳。

登りきるとほぼ平坦な道になりました。

振り返り。

左。

09:31 丸山というのはこの辺りだと思いますが現地で特に目印のようなものは気がつきませんでした。三俣蓮華岳から23分。コースタイムはYAMAPとヤマレコが25分を付けています。

鷲羽岳の右奥に見えているのは餓鬼岳。

右側。ここは肉眼だとすごく綺麗だなぁと思ったのですが、写真を撮って見てみても全然伝わらないなとガッカリしたのを覚えています。今となっては何が綺麗だったのか私にすら分かりません。昔から稜線で真横を見て綺麗だと思って写真を撮ると全然分からないということはあった気がします。

中心部を見て感じたので、奥行きとか、斜面の細かい部分とかなのかもしれません。肉眼だと細かいところまでよく見えますからね。

この辺りはもう空が綺麗で仕方ありませんでした。

そして下り。これがなかなか急です。

こういう崖に向かって降りて行くような場所はいつも怖く感じます。稜線上で良くある気がします。昔燕岳~大天井岳で同じことを感じました。

下るだけでもかなり疲れます。近くの人もかなり荒い呼吸。休憩のたびに追い越したり追い抜かされたりしながら歩いています。

この辺りが最低鞍部。一気に100mくらい降りました。脇に逸れてちょっと休憩。

この辺りの標高は2750mくらい。双六岳は2860mなのでここから110m上です。三俣蓮華岳(2841m)、丸山(2854m)、双六岳(2860m)は標高にそれほど差が無いので、降りたらその分登らねばならないのがこの稜線のつらいところです。

地図で見るとこの辺りは東側にある湾曲した地形のちょうど真ん中です。

ケルン?

細くてちょっと歩きづらい道。

その途中に標識が立っています。

10:02 中道稜線分岐を通過。丸山から31分、三俣蓮華岳から54分でした。コースタイムは、丸山からYAMAPが25分、ヤマレコが19分を付けています。山と高原地図は三俣蓮華岳からで50分を付けています。少しペースが落ちていますね。すれ違いのため振り返って撮影。

分岐を下に進めば双六小屋の少し上に出ます。なだらかで歩きやすそうな道です。

体調が悪ければそちらへ行くのも良いでしょうが、かなり息が上がっているとは言えまだ大丈夫そう。時間もたっぷりあります。双六岳山頂へ向かいます。

ちなみに双六小屋~三俣山荘間は巻き道、中道、(双六岳)直登と三つのルートがあります。双六小屋は中道が一番楽だと言っていたような記憶があるのですが本当でしょうか? 中道は双六岳を迂回できますが、丸山と三俣蓮華岳には登らなければなりません。ここから丸山まで登って、下って、また三俣蓮華岳まで登るのはそれなりに疲れると思いますが、巻き道はそれよりもハードなのでしょうか?

次第に双六岳が近づいてきました。双六岳の直下もかなり急だなぁ。

カメラマン。

休憩している人たちを追い抜いてガンガン行きます。

さあ、双六岳直下の急登が始まります。

ひえぇぇ!

こういうのは脇に咲いている花を観賞して現実逃避するに限りますね。

などと言いつつも激しく息を切らしながら結構頑張って登っています。

あの上まで距離自体はわずかです。

あとちょっと……

やっと登りきった。

10:26 双六岳着。中道稜線分岐から24分、コースタイムはYAMAPが30分、山と高原地図とヤマレコが25分を付けています。山と高原地図とYAMAPのコースタイムが逆転しているのが興味深いですね。三俣蓮華岳からだと1時間18分でした。ヤマケイオンラインは三俣蓮華岳から1区間で1時間30分を付けています。

双六岳

汗だく、息が苦しい……。岩の上に座り込み、家から持ってきて温存しておいたポカリスエットを取り出して一気に飲み干しました。

数分経ってから周囲を撮影。

これが有名な「天空の滑走路」ってやつです。

このまわりがどんな風なのか気になってたんですよね。

私は綺麗な風景写真を見るとそのカメラの後ろがどうなっているのか気になって仕方が無いんです。

他の方向も。

これまで歩いてきた方向。

薬師岳や太郎兵衛平の辺りも見えます。

その左には黒部五郎岳。

笠ヶ岳の方向。ここから伸びている尾根はすぐ近くの双六南峰に続いています。手前に見えるピークは地図によれば2840mくらい。双六南峰の標高は2819mなのでおそらくこのピークの裏側にあるのでしょう。笠ヶ岳までは繋がっていません。背後には右に白山、左に焼岳、乗鞍岳、御嶽山が並んでいます。

そして槍ヶ岳~穂高岳。西穂の右に少しはみ出しているのは霞沢岳。その裏に見えている高い山は木曽駒ヶ岳周辺だと思います。

槍ヶ岳~笠ヶ岳。

それで山頂自体の様子。

山頂にあった標識や三角点。

「双六岳」と横書きで書かれた標識。古びているのでそのうち交換されるかもしれませんね。

「ここは双六岳山頂」と縦書きで書かれた標識。方向を示す図もついています。それと手前に三角点。

座るのに適した大きな岩もあります。

と、色々撮影して10~20分ほど経ちましたが、荒い呼吸がなかなか収まりません。仕方ないので大きな岩の上に寝転がってしばらく休みました。強い運動をした後にたまに起きるんですよね。でも今回はここやテント場で同じ症状を起こしている人を見かけて仲間だと思いました。今日は日差しも強いですし疲れやすい環境ではあったと思います。

そうこうするうちに山頂には誰もいなくなったので撮影の続きをしたり。

そして11時頃になるとお腹もすいたので双六小屋へ向かうことにしました。

双六岳→双六小屋

11:05 双六岳発。

山頂振り返り。

当然このだだっ広い「滑走路」を槍ヶ岳に向かって歩いて行くことになります。先の方を他の人たちが歩いていましたが追いつく気配はありません。ゆっくりヨロヨロと歩いて行きます。

左前方。

燕岳の辺りが見えます。

そこから稜線を右にたどると大天井岳。

右側には焼岳、乗鞍岳、御嶽山が綺麗に整列して見えます。

360度くるくる回りながら全方向を撮っていたら岩でつまづいて転倒。左手人差し指の爪が割れて血が出てしまいました。イタタタタ。親指で押さえながら進みます。その後双六小屋で洗って絆創膏を貼りました。

緩やかに登っている区間では槍ヶ岳~穂高岳の天辺だけが見えるようになります。

見えなくなって……

また現れる。

そしてピーク。

右側。

左側。

後ろ。

それを過ぎると道は左下へ傾いていきます。

11:22 双六小屋の避難小屋が見えました。

そしてその先はかなり急な下り。緩やかな上部との落差に驚くばかりです。

眼下には巻道と中道が別々に延びているのが見えます。

道の全てを見通すことは出来ませんが、断片的に見ることは出来ます。

稜線上の一番左が丸山、その奥が三俣蓮華岳です(さらに右へ祖父岳、水晶岳、鷲羽岳と続きます)。三俣蓮華岳山頂の右下に三俣峠(巻道分岐)があり、こちらへ道が下っていることが分かります。

双六小屋の本体も見えてきました。

傾斜がいったん落ち着くと標識と分岐が現れました。

11:37 「中道分岐」を通過。

目印としてか沢山石が積まれています。

11:39 今度は「巻道分岐」を通過。

右手には弓折乗越への道が見えます。

そして再び双六小屋へ急降下。なんだか穂高岳山荘を思い出してしまいました。もちろんハシゴも鎖もありませんが。

とは言え足下は滑りやすいので注意しましょう。

上から撮影したテント場。公称150張りという広めの場所ですが、今日は予約必要日。予約サイトでは「満」マークが付いていました。これからどんどん埋まっていくはずです。

11:53 双六小屋着。双六岳から48分でした。コースタイムは山高原地図が45分、YAMAPが53分、ヤマケイオンラインが40分、ヤマレコが44分を付けています。

双六池キャンプ指定地にテントを設営

小屋の前にザックを下ろして激しく息を切らしたまま受付へ。

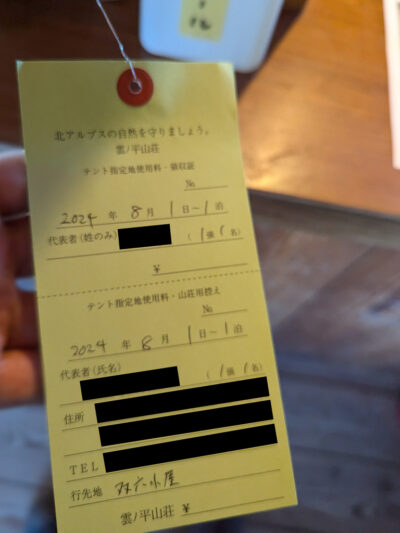

2024年の双六小屋のテント場は、特定日予約制となっていました。特定日は7/13~14、7/27~8/14、17、24、31、9/14~15、21~22です。今日は8/2なので予約が必要な日です。私は今回の旅行を決めた7/28日に予約をしました(前回は特定日ではありませんでした)。

予約はしてありましたが、テント場を利用する人は受付票に記入して~というようなことが書かれていたので、一応記入して受付へ。予約番号を聞かれたので答えて2000円を支払って受付完了。申込書を書く必要があったのかはよく分かりません。他にも書いている人を度々見かけたので必要なのかもしれません。北岳(白根御池小屋や北岳山荘)では予約があれば書く必要が無くてすごく楽だったんですけどね。

設営許可証となるタグを受け取りテント場へ。

前回は先にお昼ご飯を食べましたが、今回は先にテントを設営することにします。今日はテント場が混み合いそうなことと、疲れすぎていてすぐには食べたくなかったので。

今回もど真ん中にしましょう。

ザックを下ろしグランドシートを引っ張り出します。濡れているので乾かします。ヨロヨロと立ち上がって両腕を目一杯広げて太陽光線や風に当てたと思います(多分風は吹いていたと思います)。乾いたら慎重に位置を決めて四隅に岩を乗せて固定しました。

もうだめ、疲れた。そのままグランドシートに大の字になって寝転がりました。太陽が体を焼いていたので最低限ハットを顔に被せました。

その後も休み休みで少しずつテントを設営。

12:30過ぎにようやく設営が完了。ようやくゆっくり出来ました。

12:40のテント内の気温は28.9℃。雲が増えてきて日差しも途切れ途切れになってきたので、入口を開放していればそこまで暑くはありませんでした。

双六小屋で昼食

13時頃に双六小屋へ行って昼食。

五目ラーメン(1200円)。

あれ、つい最近も食べたような?

ペットボトル飲料は500円。太郎平、薬師沢、雲ノ平、三俣山荘を経由してくると500円が安く見えてきますね。コーラを購入。

小屋近くの谷間の風景。携帯電話の電波が入ります。でも少し弱いかな?

なので山小屋Wi-Fiに課金。24時間プランで600円。前回わさび平小屋で体験したのと同じ手順で接続。やっぱりこちらの方が安定して通信できます。

せっかくなのでXに写真をアップしたりもしました。でもやっぱりテント場で利用できないのは残念ですね。

そして大事なのが明日乗車するバスの決済。ハイウェイバスドットコムにアクセスし、新宿で予約した平湯温泉→松本のバスをクレジットカード決済しました。決済期限が今日までなので決済しないとキャンセルになってしまいます。決済後の解約は100円かかります。決済しても日付・便変更はできます。

双六小屋でテイクアウトカレー

5日目:双六小屋~中央道日野:朝の槍~穂高とそうめんと温泉

双六小屋の朝

2024年8月3日(土) 朝3時過ぎに起床。テントの中で荷物を整理してから外に出るとすでに沢山の人が起きて食事をしたりテントを片付けたりしていました。私も片付け。テントは何と結露していませんでした! 夕方にはフライシートが結露していたので今日もダメだろうなと思ったのですが、嬉しい誤算です!

日の出は5時前くらいなのでまだ少し先です。

小屋の前に移動して朝食。ファミリーマートで買ったクリームパン(消費期限内!)ですが、やっぱりあまり喉を通りません。半分くらい残して残りは後(鏡池)で食べました。そもそもパンやクリームはあまり消化が良くありませんからね。もう少し朝食を真剣に考えるべきかも。

ここで日の出を待っても仕方ないのでサッサと出発することにします。

双六小屋→弓折乗越

04:34 双六小屋発。4時台の気温はだいたい9~10℃くらい。やっぱり出発時点では何か一枚羽織りたいくらいの寒さです。

コバイケイソウは前回よりも少し多い?

この辺りはやっぱりアルプスらしくて良い景観ですね。

さようなら双六小屋。

稜線まで登ってきました。前回と違って今回は槍も穂高もバッチリです!

綺麗なシモツケソウが咲いていたので槍穂と一緒にパシャ。

5時過ぎになると双六岳に日が当たり始めました。

05:05 樅沢岳と槍ヶ岳の間に太陽が昇りました。

笠ヶ岳にも日が当たっています。それにしてもここから見ると笠ヶ岳は全然尖ってませんね。

05:09 くろゆりベンチ着。

ここで少し休憩して上着を脱ぎました。

05:18 くろゆりベンチ発。

奥の方に雲海が。

わずかに崩れているような。この前後にはキャップ無しストックを禁止する看板が立っていますが、確かに崩れたら直すのは大変そうです。

素晴らしい景色に皆心を奪われています。広がる雲海。

雲海に浮かぶのはもはや乗鞍島です。この雲のモコモコ感。

肉眼で見るとダイナミックさがすごい。明度差も激しくて写真ではなかなかその雰囲気をお伝えすることが出来ません。下の鏡平がちゃんと見えるように調整してみましたが、肉眼では暗いところから明るいところまでもっとハッキリ見えますので。広大さも写真ではなかなか伝わりません。

眼下に見える鏡平山荘(雲の階調は犠牲)。

この槍ヶ岳までの尾根はどう繋がっているんでしょうね。イマイチよく分かりません。

座り込んで景色を眺めている人。降りたくないと言ってました。

05:36 花見平を通過。あれ、もう雪が残っていない(2週間前)。

いや、ほんのわずかに残っていました。

ここにはシナノキンバイが咲いているんですよね。ハクサンイチゲも残りわずかです。

斜めに走る登山道が見えます。

やっぱ乗鞍岳は良い山だよなぁ。こんな苦労する必要ないし。

槍~穂高の稜線がくっきり。

このまま笠ヶ岳へ行くのも有りだとは思うんですけどね。まぁ、計画を変えてまで行こうとは思いません。地図で等高線を数えてみると案外アップダウンが大きくて大変そうです。

さようなら双六岳。

色鮮やか。

弓折乗越が見えてきました。

05:52 弓折乗越着。双六小屋から1時間18分でした。コースタイムは山と高原地図が1時間10分、YAMAPが1時間20分、ヤマケイオンラインが1時間5分、ヤマレコが57分を付けています。朝のこの時間、この天気、この稜線では勿体なくてとても速くは歩けませんね。いや、これでもちょっと速く歩きすぎた方です。

弓折乗越→鏡池

05:53 弓折乗越発。ここから先は前回紹介したのでサクサク行きましょう。

06:07 弓折中段を通過。かなりペースを上げて下っています。

少し遠いニッコウキスゲ。

あ、近くに咲いてる!

樹林帯をガンガン降りて行きます。

06:21 鏡平山荘を通過。

鏡池

鏡池→わさび平小屋

06:31 鏡池発。

06:40 クマの踊り場を通過。

06:54 シシウドヶ原着。鏡池から23分でした。どんどん加速していくペース。コースタイムは山と高原地図、ヤマケイオンラインが40分、YAMAPが50分を付けています。ヤマレコは28分を付けていますがさすがに短すぎでしょう。

ギリギリ日が差しています。前回よりも速いペースで降りています。

06:56 シシウドヶ原発。

07:05 上涸れ沢を通過。

前回の記録をまとめたときにポイントの名前は全て覚えてしまいました。なので次はどこかハッキリ認識して歩くことが出来ます。

07:10 イタドリヶ原を通過。

07:17 下涸れ沢を通過。

07:22 チボ岩を通過。

07:30 秩父沢着。シシウドヶ原から34分でした。もうほとんどランニングに近くなってきています。コースタイムは山と高原地図とヤマケイオンライン、YAMAPが50分、ヤマレコが46分を付けています。

ちょっとだけ休憩。前回休んだ日影には水が流れていました。

07:36 秩父沢発。

ペースが速い人もガンガン追い越して進んでいます。

07:49 石畳涸れ沢を通過。

07:59 小池新道登山口を通過。秩父沢出合から23分でした。

コースタイムは山と高原地図とYAMAPが40分、ヤマケイオンラインが50分、ヤマレコが34分を付けています。これで下りも一段落。こうしてコースタイムを比較してみると、山と高原地図は登りにはかなり余裕のある時間を付ける一方で下りにはかなり攻めた時間を付けているように見えます。YAMAPはかなり実際の時間に近く、かつ、一貫性を感じます。おそらく各種データを活用しているのでしょう。体力が無い人にとってはYAMAPは登りが厳しく感じるかもしれません。ヤマレコは……これどうやって決めてるんでしょうね。地形データから単純に導いた値を何の確認・調整もせずに使っているとか? ヤマケイオンラインは登山計画のUIが使いやすく私は計画を立てるときはこれをメインで使用していますが、極まれに短すぎる時間が設定されていて現地で困ることがあります。できるだけ複数の地図で確認した方が良いですね。

ここの雪もほとんど溶けていました。

ここのひんやりスポットでも一回立ち止まって冷たさを感じただけで休まず進みました。

ああ、樹林の中が涼しくて本当に気持ちが良い。

08:13 わさび平小屋着。小池新道登山口から14分でした。コースタイムはどの地図も概ね20分を付けています。

双六小屋から3時間39分。前回は4時間3分だったので大分早く降りられました。スタートも30分くらい早いので、まだ8時台です。

わさび平小屋

わさび平小屋 | 双六小屋グループ(双六小屋、黒部五郎小舎、鏡平山荘、わさび平小屋)

果物や野菜を冷やして売っていますが、私はあまりこういうのはそそらないんですよね。よっぽどお腹がすいていたら別でしょうけど。バナナは比較的食べやすそうかな?

水場でペットボトルの水を入れ替えたりタオルを濡らして汗を拭ったりしていると、スピーカーから「そうめん1番でお待ちの方、受取窓口へお越し下さい」(うろ覚え)というようなアナウンスが聞こえてきました。え、もうそうめんって売ってるの?

というわけで釣られてそうめんを注文。800円。安い!

出来上がって受け取るとフワッと良い香りがしました。ねぎの香り? 出汁の香り? 妙に食欲をそそられます。

つゆにごまを入れてからチュるっと一口。

んー! 疲れた体に染みる~!

弱った胃腸、疲れすぎてあまり食べられなくなった体でもこれくらいなら食べられます。一気に食欲が戻ってきて、逆にお腹がすいてしまったくらいでした(笑)

すっかり元気を取り戻して行動を再開。

わさび平小屋→新穂高ロープウェイ

08:42 わさび平小屋発。

08:51 笠新道入口を通過。わさび平小屋から9分。(山と高原地図:10分、ヤマケイオンライン・YAMAP:15分)

上の方から何か白いものが落ちてきます。

綿毛? 次から次へと降ってきます。

09:00 中崎橋を通過。笠新道入口から9分。(山と高原地図:10分)

09:11 風穴を通過。今回はスルー。9:55のバスに乗りたいので。前回は10:55まで結構待ちましたからね。

09:24 ゲートを通過。

09:29 新穂高ロープウェイ着。中崎橋から29分、笠新道入口から38分、わさび平小屋から47分、双六小屋から4時間55分(休憩込み)でした。

中にある濃飛バスの券売機で切符(平湯温泉まで910円)を購入。トイレに寄ってから表のバス停へ。

バスを待ちながらハイウェイバスドットコムにアクセスしてその先の予約を変更。平湯温泉15:55発松本バスターミナル行きを予約していましたが14:55発の便に変更しました。それよりも早い便は全て満席。新宿行きも全便満席なので仕方がありません。さすがに8月の土曜日ともなると混み合うんですね。

発車時刻の10~5分くらい前にバスに乗車。その後発車時刻ギリギリでやってきた登山者がいましたが、先に券売機で切符を買うようにキツく言われていました。車内にある釣り銭には限りがあるのは分かりますが、そんな言い方しなくてもいいのにね。もちろん車内では電子決済には一切対応していません。

新穂高ロープウェイ→平湯温泉

09:56 新穂高ロープウェイ発。そのギリギリでやってきた登山者は無事乗ることが出来ました。

その後も運転手は各バス停で乗車する人たちに五千円札一万円札は使えないと口を酸っぱくして言い続け、外国人には注意書きが書かれた張り紙を指さして読むように言っていました。

10:33 平湯温泉着。

ちょうど食堂の営業が開始されたところですがお昼ご飯の時間としては少々早め。

第一、松本行きのバスまでまだ4時間以上あります。何とかして時間を潰さなければなりません。

体調もまずまず。前回はここに来た時点でかなり疲労が溜まっていましたが、今回はまだ元気が残っています。

というわけで、前から気になっていた所へ行くことにしました。

10:40 平湯温泉発。駐車場の出入り口を横切って南へ向かいます。

隣にある奥飛騨ビジターセンターは前回覗きました。今回はさらにその隣にある施設へ。

ひらゆの森

10:42 ひらゆの森着。

「ひらゆの森」は日帰り入浴や宿泊ができる温泉施設です。

日帰り入浴、レストランもみの木、売店、喫茶こもれびと書いてあります。

レストランや売店のみの利用もできるようです。「レストランや売店のみご利用のお客様、お気軽にフロントスタッフまでお声をかけてからお進み下さい☆」と書いてあります。ここまで書くということはおそらく入館料700円は不要なのでしょう。

下駄箱は登山靴が余裕で入るサイズでした。

まずはフロントの横にある券売機で入館券を購入(700円)。タオル(200円)は持っているので不要。

券をフロントに出すとともに大きなザックを置ける場所はあるか尋ねたところ、専用の置き場は無く自己管理で好きな場所に置いて構わないと言われました。邪魔にならないところならどこに置いても良いみたいです。具体的な場所を聞いてみると玄関(下駄箱?)と言ったので、じゃあそこに置こうかなと言ったところ、受付カウンターの下でも構わないと言い出したので、遠慮無くそこに置かせてもらいました。人目に付く場所の方が安心ですしね。

売店の横を抜けて廊下を進み浴場へ。

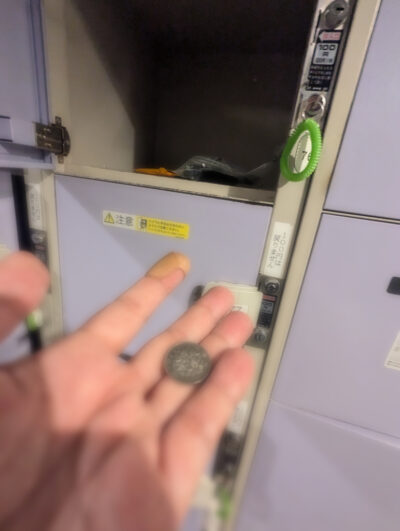

脱衣所のロッカー(1回100円)に貴重品を入れます。財布とスマホくらい。

まずは汗だくの体をしっかり洗ってスッキリ。それから内湯や複数ある露天風呂の全てに一通り浸かりました。

あまり長く入っていると体に悪いので短めに。風が吹くと涼しくて気持ちよかったです。

残念なことは、着替えが無いので汗で湿った服をまた着ないといけないということ。今後は軽量な下着やシャツを見繕って持っていこうかな。温泉に入りたくないときも多いんですけどね。

風呂から出たらザックを回収してレストラン「もみの木」へ。施設のかなり奥の方にあります。

時刻は11:35。レストランの入口には3~4組くらいの人たちが待っていました。名前を書いて私もその後に続きましたが、昼時とあって待っている間にもどんどん列は伸びていきました。座席は空いているようだったので人手が足りないのかもしれませんね。

朴葉味噌定食(1150円)。

飛騨高山っぽい食事です。朴葉の上で焼いた味噌でご飯をかき込みますが、ご飯がやや少なめ。こも豆腐もあります。みそ汁が赤味噌じゃ無いのが意外。

お肉が食べたかったけどカレーやとんかつ、カルビ丼なんてどこでも食べられるしなぁ。え、飛騨牛? いやぁ……。

食べ終わったら休憩所へ。バスの時間まではまだ2時間以上あるので、ここでのんびりすることにします。

最初からここにザックを置いても良いのでしょうね。

自動販売機。コーラは220円です。

テント以外で初めてエア枕を活用しました。さすがにマットや寝袋は出しませんよ!

売店の近くにはカフェもあります。

チーズケーキセット(800円)。安い。

14:22 ひらゆの森発。

平湯温泉→松本→中央道日野

14:24 平湯温泉バス停着。

お土産に「飛騨牛カレー」(810円。カレー部門1位。レトルト)を購入。家で食べましたが、正直あまり美味しくありませんでした。

14:45頃松本行きのバスが到着。ザックをトランクに預けて乗車。

14:57 平湯温泉発。

安房トンネル以降はおなじみの上高地からの車窓と同じです。

松本駅が近づくと多少道が混んできましたが運転手のアナウンスによると15分程度遅れそうとのこと。大幅に遅れるわけでは無さそうです。なので車内からハイウェイバスドットコムにアクセスして松本から中央道日野までの高速バスを予約・決済(3600円)。

16:32 松本バスターミナル着(9分遅れ)。降車場はアルピコプラザの南側です。

フードコートなどを覗いたりして時間を潰してから1Fにあるバス乗り場へ。

17:08 バスに乗車。

電源はUSB Type-Aでした。

17:20 松本バスターミナル発。

途中、双葉SAで休憩。夕食として焼きそばと豚まんを買いました。豚まん大きすぎ。

20:20 中央道日野着(12分遅れ)。渋滞が懸念されましたがこの程度で済めば御の字でしょう。

HELLO CYCLINGで自転車を借りて帰りました。

感想

四日間良い天気に恵まれ素晴らしい景色が見られました。天気が良すぎて稜線上、特に三俣蓮華岳~双六岳あたりは腕がヒリヒリした程でした(温泉でも痛いので腕を上げて入っていました)。この区間は疲れもピークに達し心肺的にも非常に苦しかったですが、それでも何とかなったのは前回の山行からあまり日が経っておらず体力が付いていたからでしょう。良いタイミングで登れたと思います。

しかし3泊4日(+車中泊)の山行は負担が大きいのも事実。これだけ歩くとしばらくは山はいいやと思ってしまいますね。そういうことがあるから8月は思ったよりも山に行けないのかもしれません。いや、台風などで天気が崩れがちというのもありますが。

今回は書き上がるまでに一ヶ月以上の時間がかかってしまいました。過去最長です。掲載している写真の数も1300枚を越え、これも過去最大なはずです。旅行中に撮影した写真は約3250枚。その全てをいったん文書中に貼り付けてから、不要なものを削除していく方法で制作しました。基本的に全ての写真は何かしら感じるものがあって撮影しているので、使おうと思えば全て使えてしまいます。最初は2000枚まで落としましたが、それを何度も見直してようやく1300枚近くまでに抑えました。最初から必要なものだけをピックアップしたヤマレコの方でさえ400枚にもなるので、削るのもこのくらいが限度だろうと思います。

それにしてもあまりに長すぎるのでページを分割するなり記事を分割するなりすべきなのでしょうが、今の編集方法だとページを簡単には分割できないみたいです(ブログの標準機能を使うと文書構造が壊れたりリンクが切れたりする)。記事を分けることは出来ますが、面倒なので今回はこれで。そのうち仕組みを整備したいところ。