2023年2月20日(月) 山梨県大月市と都留市の間にある九鬼山へ行ってきました。

きっかけ

先々週に御前山(厄王山)と菊花山へ行きました。

駅からすぐの日帰り富士見ハイク 御前山(厄王山)・菊花山 | やまころ旅ブログ

その時は、JR猿橋駅から御前山(厄王山)へ登り、尾根上を歩いて途中の分岐を右へ曲がって菊花山へ至りました。

その分岐を曲がらず真っ直ぐ進むと九鬼山へ至ります。

一度に御前山から九鬼山まで縦走する人も多いようですが、私は菊花山からの景色も見てみたかったですし、一度に両方消化してしまうのは何だか勿体ないような気がしたので九鬼山へは行きませんでした。

というわけで今日はその九鬼山へ行くことにしました。

参考資料

本日の移動経路

旅の様子

立川駅→田野倉駅

田野倉駅(標高392m)

田野倉駅→登山口

06:42 田野倉駅発。

目指すは登山口、なのですが九鬼山への標識は見当たりません。仕方ないので適当に歩いたのですが、事前に登山口までの道のりを確認していなかったのでかなり迷ってしまいました。田野倉駅のすぐ近くだろうと思って駅裏の山際を歩いたのですが登山口が見つかりません。地図をよく見たらもっとずっと河口湖よりでした。

川や線路に沿って河口湖側へ歩いて行くと緩やかなつづら折りの道が見えてきました。

その一番下に「←登山道」の表記が。ああようやく標識があった。

登ったところにある橋。登山道はこの橋を渡って右です。決して左奥のつづら折りを登っていかないように(登った人談)。手前の矢印も違います。

07:15 ようやく池の山へ至る登山口に到着しました。迷わず歩けば16分ほどの道のりのようです。

田野倉側から九鬼山へ登るルートには、礼金沢コースと池の山コースの二つがあります。

礼金沢コースはこのまま林道を先へ進んだところにあります。

そして池の山コースはここで右に曲がり、山の中へ入っていきます。

どちらのコースで登ろうか迷いましたが、距離が短そうな池の山コースで行くことにしました。距離が短いということは当然急勾配ということでもありますが。

池の山コースで九鬼山へ

07:16発。

まず最初に目の前の川を渡ります。徒渉と言っても良いのかもしれません。渡るところはあまり明確ではありません。適当な岩を選んで飛び越していきます。増水すると困るかもしれません。対岸には「登山道→」の標識があります。

そこを渡ってしまえば後は普通の良く整備された登山道です。季節がらか落ち葉はかなりありました。

基本的にはずっと登りです。

07:36 上り坂が一段落すると、ひときわ富士山がよく見える場所に出ました。

手前に山梨リニア実験線が見えます。実験線は高川山山頂~九鬼山山頂の真下を通過しています。将来はそのまま中央新幹線の線路になるようです。

右奥に見えるのは三ツ峠。左奥に見える一番高いのは鹿留山でそこから右へ杓子山、倉見山です。

360度パノラマ! 杓子山から富士山を眺める(不動湯入口~杓子山~高座山~忍野八海) | やまころ旅ブログ

今回富士山方面が一番広い範囲で見えたのは意外にもこの場所でした。

あまりにも良い景色だったので数分立ち止まってしまいました。

道はまた急な上り坂に。

07:46 池の山(637.6m)着。三角点とお手製の標識があるだけです。眺望はありません。

池の山発。ここからはまた緩やかな道。

枝の隙間から富士山が見えます。

少しだけ下り坂。

すぐに上り坂。

07:56 分岐を通過。一方は禾生駅側の登山口につながっているようです。

九鬼山までまだ50分もあるのか……。

鉄塔の根元?

さて、再び勾配が上がってきました。

「これより急坂 要注意」の看板。これまでも十分急坂だよ!

新登山道と急坂登山道の分岐。分岐?

右の急坂の方は道がよく分かりません。切り株が上に続いているのがそうなのでしょうか?

分岐と言ってもほぼ同じ所をジグザグ登っていくか直登するかの違いだけだと思います。

体力がある人は真っ直ぐ枯葉・枯枝の中に突っ込んでいくと良いでしょう。私はやめておきました(笑)。

いや、それでも十分急ですって。

登りきってひとまず緩やかな道になりました。

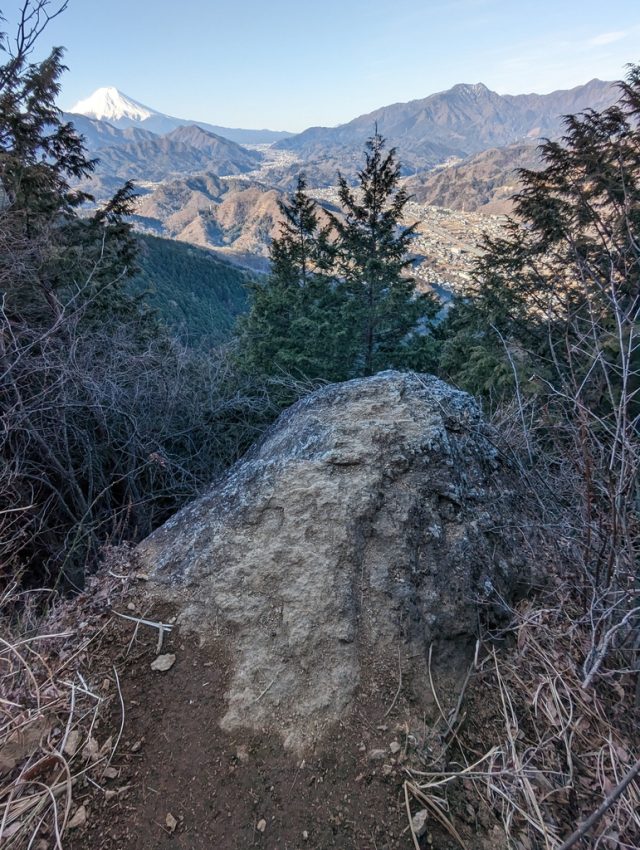

08:16 なだらかな区間の最後に「天狗岩→」の看板が。「眺めよし」とも書いてあります。

せっかくなので寄ってみましょう。尾根から右に逸れて急斜面をトラバースしていきます。

08:17 行き止まりに到着。

その右側には見晴らしがありました。

確かに天狗がこの岩の上に乗って向こう側を見渡している図が想像できるような場所です。

ちょっと乗る気にはなれませんけどね。小さい岩なので景色的にも乗る必要は無いでしょう。

さっきの所より狭い範囲しか見えませんが、こちらは高さがあります。

せっかくこのコースを登るのであれば是非寄っておきたい場所でしょう。

かなり狭い場所ではありますけどね。

08:19 戻ります。

尾根に戻ってから右へ、山頂の方向へ再び急な坂道を登っていきます。

ロープも出てきましたよ。

ひぃ、全然進まない。

08:32 ようやく登りきりました。

すぐに分岐着。左へ。

上に出たらすぐかなと思っていたのですが案外歩きます。

08:35 九鬼山着。登山口(林道)から1時間19分でした。コースタイムは山と高原地図で1時間20分(休憩無し)です。

九鬼山(標高970m)

山頂にはベンチが四つありました(ベンチと呼んで良いのかよく分からない丸太も含む)。

そして南西側には富士山が見えます。

富士山が見えるとはいえやっぱりちょっと窮屈ですね。

先々週はジグザグの登山道がくっきり見えていましたが今日はほとんど目立ちません。

山頂の中心には三角点があります。

北側には秀麗富嶽十二景の看板があります。

そして北側に連なる山々が見渡せます。

北の方に見えるハゲ山のような場所はおそらく白谷小丸あたりではないでしょうか。見晴らしが良さそうなのでいつか行ってみたいです。

大月の市街地は菊花山~御前山に隠されてほとんど見えないのですが、そのすぐ裏の岩殿山は見えます。山頂と展望台が見えます。

前回歩いた御前山の付近の尾根を見下ろすことが出来ますが、少々樹木が邪魔です。

手前にあるのは馬立山?

南側が岩の崖になっている山は御前山(厄王山)だと思います。

九鬼山からだと結構下に見えます。御前山(厄王山)が標高730mなので、九鬼山からだと240mほど下になります。

南東側には礼金峠へ至る道があります。礼金峠から先は田野倉駅方面へ降りたり馬立山を経由して菊花山や御前山へ縦走できます。

南東側は樹木が多くほぼ眺望はありません。

礼金峠側の出口から見た山頂。

なぜかポストがありますが中は見ませんでした。ノートでも入っていたのかもしれません。

全天周:

九鬼山から杉山新道で降りる

09:07 九鬼山発。元来た方へ戻ります。

09:08 分岐まで戻ってきました。

ここの標識はなぜか分かりづらいのですが、降りずに真っ直ぐやや左先へ。

09:12 再び分岐。

左は南下した後、東に進路を変えずっと先までつながっています。鈴懸峠の先は秀麗富嶽十二景9番山頂の高畑山や倉岳山へも続いています。

右に曲がると禾生駅(田野倉駅の次の駅)の方へ降りていきます。

禾生駅へ。

大きな丸太が道を塞いでいると道を間違えているような気がしてしまいますが、この場合は乗り越えて進んで大丈夫です。

富士山の方向へ降りているはずですが、残念ながら見えません。

右に折り返す所。地理院地図で見ると分岐のように見えますが、山と高原地図では分岐になっていません。現地でも分岐には見えませんでした。

道が少し崩れかかっているところ。木の棒もグラグラしているので注意した方が良いでしょう。

左手側、木々の隙間に富士山が見えました。

庚申組?

10:05 山道を抜けました。実質的な登山口と言って良いでしょう。九鬼山から58分でした。コースタイムは山と高原地図で1時間10分です。

杉山新道登山口→禾生駅

ずいぶん雰囲気のある橋だなぁと思いましたが、後で調べてみたところ明治時代(1907年)に作られた文化財にも指定されているもののようです。

橋は橋でも水路橋なのだとか。航空写真で見ると確かに水が流れていることが分かります。

駒橋発電所 落合水路橋:

くぐり抜けるときに天井から水が滴り落ちていて変だなぁと思ったのですが、ひょっとして上の水が漏れているのでしょうか? それとも側面にツタが生えていたので、単に水が回り込んできているだけなのか。

くぐってすぐの所にあるカフェ 織水。11:00開店なのでまだ少し早いのと、月曜日は定休日のようです。

近くを流れている川は朝日川と呼ぶようです。

で、この橋が落合橋。禾生駅は左です。

須藤病院入口バス停を通過。

思っていたよりも禾生駅は遠いですね。

芭蕉 月待ちの湯の看板。結構遠いのですが、二十六夜山の近くだったと思います。そのうち行ってみたい。

ちなみにこの辺りの入浴施設としては、禾生駅から二つ先の都留市駅の近くに寄り道の湯という施設があるようです。

禾生駅前バス停を通過。駅から結構離れていますね。

この交差点、小学校の角だからか歩道橋が架けられています。横断歩道がありません。

一つ前で渡っておけば良かったと後悔しつつ歩道橋に登って右奥へ。

踏切の右側にあるのが禾生駅です。

10:21 禾生駅着。登山口から16分でした。

電車で帰る

Suicaをタッチして中に入りましたが、「2月1日より乗降口は通常通り1番線になります」と書かれた張り紙が目に付きました。と同時に特急が2番線(向こう側のホーム)を通って大月方面へ通過していきました。

あれ大月方面は向こう側、2番線じゃないのかな???

さっきの特急や左側通行と考えると2番線ですが、張り紙には「通常通り1番線になる」と書かれています。

おかしいなぁと思い改札の外にある時刻表を確認するとほとんどの列車は1番線から発車するようです。そういえば単線でしたね。列車の本数が多い時間帯だけ両方のホームを使ってすれ違いをするということなのでしょう。

10:43 禾生駅発。10:54 大月駅着。

大月駅のいろり庵きらくでお昼ご飯を食べてから帰りました。

感想

ほとんど1000mの標高、駅からの標高差は600m弱、それを1時間ちょっとで登るということで結構登りごたえがありました。高尾山だと400m差を1時間で登るのでそれよりは急勾配です。体力がある人なら何往復もすればきっとかなり鍛えられることでしょう。私は心肺への負荷が大きすぎて苦しかったです。年々心肺が弱くなってきているような気がします。こんな所まで来るよりも毎日少しずつランニングでもした方が良いんじゃないかという気もするんですけどね。なかなかやる気が……。

御前山(厄王山)と並んで秀麗富嶽十二景10番山頂に数えられる九鬼山ですが、富士山の眺望は正直イマイチでした。一応見えるのですが、樹木の額縁に飾られた富士山といった感じです。10番山頂がなぜ二つあるのかは知りませんがその辺りに理由があるのかもしれません。とは言えコース途中に所々良い場所があったのでそれも含めれば悪くない眺めでしょう。

今回はどこにも寄らずに帰ってしまいましたが、禾生駅の周辺にはお店も色々あるようなので短い時間で登れる分どこかに立ち寄るのも面白いかもしれませんね。もちろん縦走したり隣の高川山と一緒に登ったりしても良いのでしょう。

“駅からすぐの日帰り富士見ハイク 九鬼山” への1件の返信