2023年2月22日(水) 山梨県大月市と都留市の間にある高川山へ行ってきました。

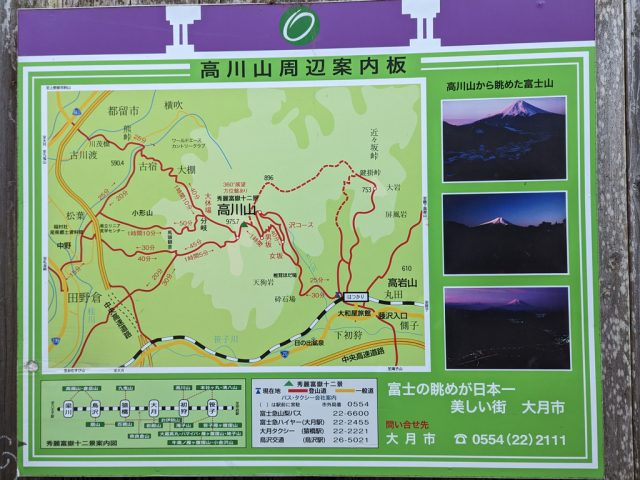

高川山の標高は976m。隣接地にそれ以上高い山が無いので見晴らしが良く、特に富士山方向の展望が素晴らしいことで有名。大月市が選定した秀麗富嶽十二景の11番山頂にも数えられています。交通の便も良く電車のみで登れる山です。

この日は大変天気が良く素晴らしい景色が見られました。また、道の駅つるやリニア見学センターにも立ち寄ったのでその様子もご紹介したいと思います。

きっかけ

先々週、一昨日と大月駅近くの山である御前山、菊花山、九鬼山を訪れました。

駅からすぐの日帰り富士見ハイク 御前山(厄王山)・菊花山 | やまころ旅ブログ

駅からすぐの日帰り富士見ハイク 九鬼山 | やまころ旅ブログ

以前岩殿山から撮影した写真で位置関係を確認すると次のようになります。

御前山、菊花山、九鬼山は大月駅のすぐ南側(写真左側)に位置する山々です。一方谷を挟んですぐ右側(西側)にあるのが高川山です。

今月は御前山、菊花山、九鬼山と登ったので尾根に沿って高畑山、倉岳山へ行くことも考えましたがそれだと富士山から離れていってしまいます。ここらでもう少し近いところから富士山を見たい、ということで高川山へ行くことにしました。

実は高川山へは以前一度登ったことがあります。しかしその時は富士山が雲に隠されて全く見えませんでした。もう一度行きたいと思っていたので今がちょうど良いタイミングでしょう。

アクセス

高川山に登る登山口には大別して大月市側と都留市側があります。各登山口とコースについての情報は大月市や都留市のサイトをご覧下さい。

電車で行く場合に最寄りとなる駅は、初狩駅、禾生(かせい)駅、田野倉駅、大月駅の四つです。

初狩駅に近い登山口は次の場所にあります。この先で男坂女坂コース、沢コースへと分岐します。

禾生駅に近い登山口は次の場所から続く林道の先にあります。道はその先で古宿(ふるやど)コースまたはシラノサワコースに分かれます。

中谷入コースは次の場所から続く林道の先にあります。この場所は禾生駅と田野倉駅の中間付近にあります。近くにはリニア見学センターや道の駅つるがあり、少ない本数ながらバスも通っています。

田野倉駅に近い登山口は次の場所にあります。道は松葉コースに続いています。

他のコースよりも距離が長くなりますが、大月駅からむすび山を経由して高川山へ至るコースもあります。次の場所がその入口となります。正確には上大月駅が最寄りですが、大月駅まで歩いてもそれほど距離はありません。

使えそうなバス停があるのは山梨県立リニア見学センターの近くくらいです。

- 県立リニア見学センターバス停

-

中谷入口バス停

- 大月駅~田野倉~県立リニア見学センター

- 都留市駅~禾生駅前~県立リニア見学センター~大月駅

- 県立リニア見学センター~道の駅つる~禾生駅前~都留市駅~谷村町駅

中央道小形山(おがたやま)という高速バスのバス停もあります。松葉コースのすぐ近くで、中谷入コースやリニア見学センターからもそれほど離れていません。次の高速バス路線が停車するようです。

- 新宿 … 富士五湖 (富士急行バス)

- 羽田空港 … 富士山 (富士急行バス)

- 町田・橋本 … 富士急ハイランド・河口湖 (富士急行バス)

- 藤沢・辻堂・本厚木 … 富士急ハイランド・河口湖 (富士急行バス)

参考資料

本日の移動経路

今回は初狩駅から男坂コースで登りました。道の駅つるやリニア見学センターに寄るため中谷入コースで下山しようとしたのですが、道を間違えて古宿コースで降りてしまいました。

旅の様子

立川駅→初狩駅

初狩駅(標高約460m)→登山口(標高約550m)

駅から出ると目の前は何も無い空間です。

線路の反対側、東京方面に見える高い山が高川山です。

駅前に何も無くて戸惑ってしまうかもしれませんが、ありがたいことに北側の道路との境目付近に標識があります。高川山は右(東)です。

06:34 初狩駅発。

登山口との間で一番戸惑うのはそのすぐ後に出てくるここではないでしょうか。線路の下をくぐるので右の道を降りていきます。

ガード下にも標識があります。

ぐぐった直後には案内板もあります。

左へ。

お寺の北側の道。

前に来たときこの辺りには沢山の花が咲いていたような記憶があります。

墓地の脇を通り……

道は森の中へ。

登山口が見えてきました。

06:51 駐車場・登山口着。駅から17分でした。

06:52 登山者カウンターをカチッと押して通過。

登山口(標高約550m)→男坂→高川山(標高976m)

「タマゴ石250m先」とありますがどれのことか分かりませんでした。沢コースの方へ行くと見えるのかも?

堰堤のすぐ先に標識が見えます。

06:54 沢コースとの分岐を通過。今回は左の階段を登ります。

先日九鬼山の池の山コースを歩いた後だと落ち葉がほとんど無いことに驚きます。綺麗なものです。

最初の内は歩きやすい道が続きます。

ちょくちょく段差が大きい所もあります。

07:00 左手側に柵が現れると急登の始まりです。

右、左、と急斜面にジグザグと切られた道を登っていきます。

07:08 男坂・女坂分岐(下側)。左は男坂、右は女坂です。左へ。

もちろん男坂の方が急勾配です。右下に見える女坂がどんどん遠くなっていきます。とは言え分岐までの急勾配がそのまま続くようなものです。

途中緩やかな区間も少しあります。

左……

右……

左……

と折り返しながらひたすら登ります。

07:20 足下に岩が多くなってきました。

落ち葉で地面が見えず危険なところも。

所々手を着きたくなります。ほとんど岩場と言って良いでしょう。

ロープ。

とは言えそれほど長い区間では無いのですぐに終わります。

07:27 男坂・女坂分岐(上側)通過。

振り向くと富士山が見えます!

07:30 登山道脇に少し広めのスペースがあります。岩に腰掛けて素晴らしい景色を眺められる場所ですが、山頂はもうすぐそこです。

昇ってきた太陽に照らされて霜柱がきらきら光っていました。

07:41 高川山山頂着。登山口から49分、初狩駅から1時間7分でした。コースタイムは登山口から1時間10分です。

高川山

そこに待っていたのは当然素晴らしい富士山の眺め!

一昨日の九鬼山よりもさらに一歩富士山に近づいてより遮るものが少なくなった富士山です。

非常に広い範囲が見渡せるのも特徴。

富士山のすぐ左側にあるのは倉見山~杓子山~鹿留山(標高1632m)ですが、そのさらに左に見える高い山は御正体山(標高1681m)です。

右側にはもちろん三ツ峠(標高1785m)。

かなり見づらいのですが、南アルプスの山々も見えます。

一番右にちょっとだけ頭を出しているのが甲斐駒ヶ岳。その左に見えるのが観音岳等。

手前の山を挟んでさらに左にあるのが間ノ岳です。

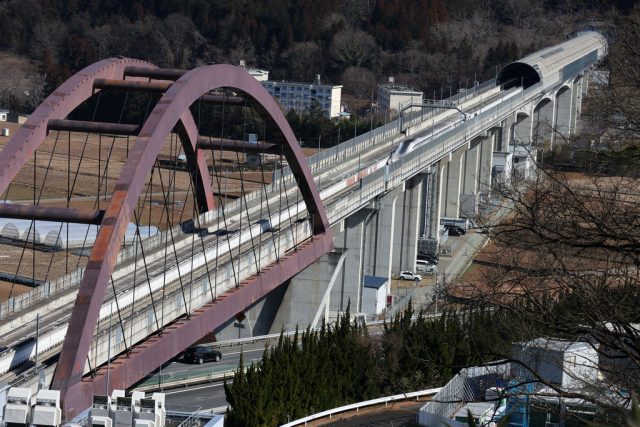

東の方角には一昨日登った九鬼山が見えます。地上にあるのは山梨リニア実験線。九鬼山~高川山の真下を通過しています。

九鬼山の左に見える二つの高い山は高畑山(手前にほぼ同じ高さの大桑山が重なっている)と倉岳山。高畑山と倉岳山は秀麗富嶽十二景の9番山頂に数えられ、標高は980~990mほどです。九鬼山やここ高川山と同程度の高さです。

先々週登った御前山(厄王山)から沢井沢ノ頭、馬立山、そして田野倉駅の方へ延びる尾根もしっかり見えます。

御前山の左奥に見えるのは扇山のあたりだと思います。

それより左側(北側)の大月市街は樹木が多くて見えません。

上の方の山々は見えます。あのハゲているところはどこからでも見えますね。

山頂全体。

山頂にある秀麗富嶽十二景の看板。

山梨百名山の標識。

展望盤。

都留市側へ降りる出口。

ただしシラノサワコースだけはそれとは違う場所にあります。

何はともあれ素晴らしいのはやはりこの富士山の眺め。

いつまで見ていても全く見飽きません。

それにしても今日は本当に良い天気に恵まれました。思わずこんな写真を撮ってしまうほど。

全天を見回してみても全く雲一つ見つかりません。

高川山の山頂からは場所によってギリギリ山梨リニア実験線が見えるわけですが、タイミングによっては実際に走っているところを見られます。

山梨県立リニア見学センターのサイトには走行試験の予定が掲載されています。今日22日は走行試験予定ありと記載されています。とはいえ何時に走行するのかまではよく分かりません。

リニア見学センターが開館する9時くらいには走るかもしれないと目をこらして待ち構えていたところ、9:16に実際に走っているところを見られました。

しかしそれを写真に収めるのはなかなか大変。カメラを設定してじーっと現れるのを待ち、手ぶれしないようにしつつタイミング良くシャッターを切らねばなりません。ほとんど何かのゲームのようです。

リニアは数分~十数分程度の間隔で行ったり来たりしています。3回くらい挑戦したところで諦めて下山することにしました。リニア見学センターへ行ってもっと間近で見てしまいましょう!

高川山→小宿コース→道の駅つる

さて、下山は都留市の方へ降りていきます。

09:35 高川山山頂発。

09:37 ほどなく狼煙台跡という場所が現れますが……

それほど眺めが良いわけではありません。

09:40 分岐。松葉コースやむすび山コースは尾根上を真っ直ぐ、中谷入コースや古宿コースは右です。右へ。

斜面に切られたつづら折りの道を下っていきます。

トラロープがある所。

少々道が細くなっていて油断すると右に落ちるので注意しましょう。

左にロープが続いていますが右にもハッキリした道が続いているところ。右に行きましたがどちらでもすぐに合流するようです。

どこが登山道なのか見分けが付きにくい場所が多々あるので注意。

09:58 分岐。中谷・小形山方面は左、古宿・川茂・禾生駅方面は右と書いてあります。右へ。

実はリニア見学センターがある場所へは中谷入コースの方が近かったのですが、何となく禾生駅方面だと勘違いして右へ進んでしまいました。すぐに気がついたのですが、そのまま進んでも回り込んで行けることが分かったので戻らずこのまま古宿コースで進むことにしました。(ちなみに以前も同じミスをして引き返した記憶があります。なので同じ道を歩くよりはかえって良かったかもしれません)

左に行きそうになるところ。

右に曲がるところ。ここを過ぎると道はほとんど林道のようになります。

10:08 シラノサワコース分岐通過。ここで合流するならシラノサワコースで降りれば良かったかな。

民家があります。

時々道の脇に雪が残ってるのは除雪した跡なのでしょう。

一方で梅の花も咲いていて春の訪れを感じさせます。

10:22 林道始点を通過。

すぐに古宿(ふるやど)地区の集落に出ます。

リニア見学センターへは最初の分岐を左へ。

リニア実験線の東京方面に見えるのは九鬼山です。

10:36 リニア実験線の下をくぐって最初の交差点。中谷入コースとはここでつながっています。右は「道の駅つる」と「リニア見学センター」。右へ。

うーん、ちょっとお腹が空いてきたので先にご飯を食べに行きましょう。この分岐で右へ行けば見学センターの前に出ますが、左へ進み高速道路の下をくぐります。

中谷入口バス停を通過。

道の駅つるとリニア見学センターと書かれた路上の標識。この色の付いたラインが両者を結ぶ道しるべなのでしょう。

道の駅つるが見えてきました。

道の駅というだけあって広い駐車場を備えています。

10:45 道の駅つる着。高川山から1時間10分でした。

道の駅つる

道の駅つるには地元で作られた商品が手頃な規模で分かりやすく並んでいました。

あまり大きいと全部見て回るのが大変なのでこのくらいがちょうど良いと思います。それでも魅力的な商品が多数取りそろえられていてどれを買おうか目移りしてしまいました。お惣菜や手作りのお菓子も美味しそうでしたが、もう少し残るものということでジャムを購入。

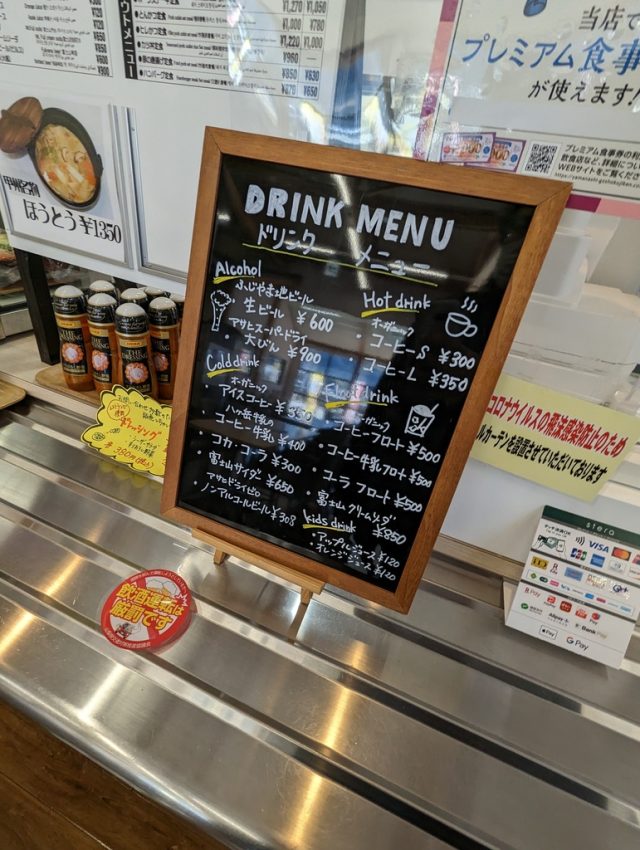

カフェではジェラートやソフトクリーム、飲み物やピザ、うどん、そばと非常に幅広いメニューを取りそろえていました。

そしてレストラン。こちらも美味しそうなものが沢山!

さっきのカフェよりドリンクメニューが充実しているような。

事前に会計して番号が呼ばれるまで待ちます。

スタミナ焼肉定食(並) 800円。

お肉は富士湧水ポークというのを使用しているらしいです。お肉の下にはキャベツやレタスが山盛り。マカロニサラダまで付いて、これで物の値段がジワジワ上がる昨今800円ですか。

他のものも食べてみたいですし、これはまた来なければいけませんね。

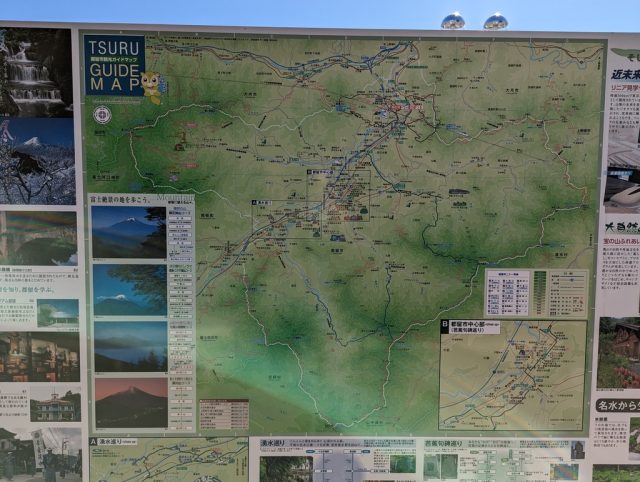

外にあった都留市ガイドマップ。

観光協会のサイトにはパンフレット(PDF)が置いてあるので興味のある人は見てみると良いでしょう。トレッキングマップもあります。

山梨県立リニア見学センター

11:30 道の駅つる発。

地図を見るとここで高架の下をくぐってしまえば良さそうに見えたのですが、一応路上の標識に従って色の付いた歩道を歩くことにしました。

ここもこの曲がった坂道を登った方が早いと思います。

道の傾斜はこの色の付いた道の方が緩いので、おそらく車椅子でも通れるように配慮しているのでしょう。

11:42 どきどきリニア館着。

入ってすぐのところでチケット(一般・大学生420円)を購入。

登山者っぽい格好をしていると外で靴の土を落とすよう指示されます。前回来たときはブラシか何かを渡されて外で落とした記憶があります。今回は地面が乾いていましたし、道の駅にも寄ってすでに落とすような土はもう残っていなかったのでそう言ったらそのまま通してくれました。

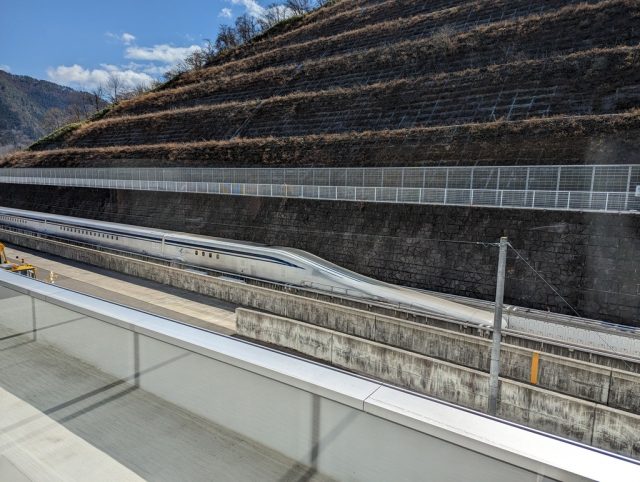

走行試験のある日は見学センターの前を車両が通過するたびに館内アナウンスで知らせてくれます。500km/hで走る車両はあっという間に通り過ぎてしまうので、いかにタイミング良くシャッターを切れるか撮影ゲームを楽しみましょう。

一応自動販売機による軽食コーナーのような場所がありますが、よほどのことが無い限りわざわざここで食べなくても良いと思います。

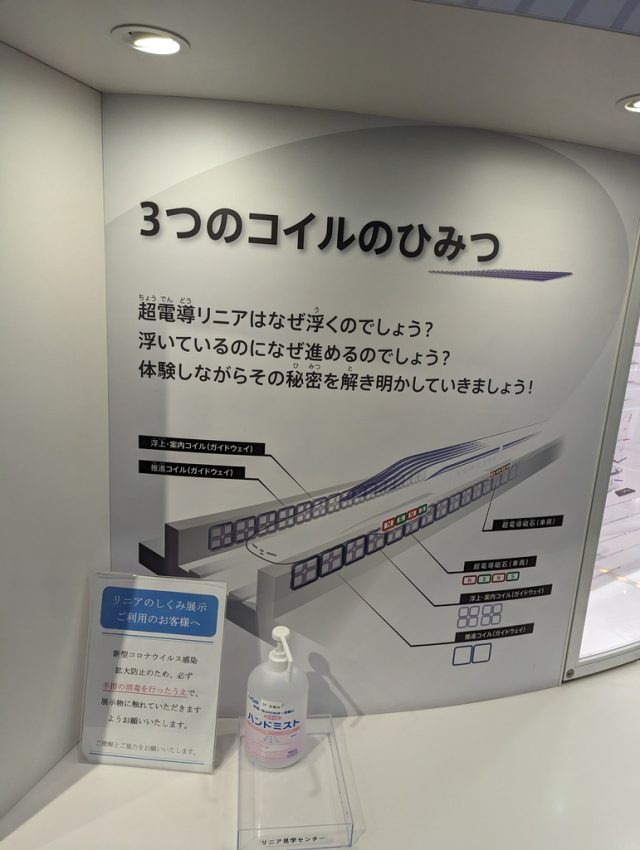

他にも色々な展示があります。

12:57 前に来たときにも見たので、軽く眺める程度にして外へ。

大月行きのバスの時刻は、13:15、14:40。

このまま帰っても良いのですが、ちょっとあの上まで行ってみることにしました。

見学センターのすぐ隣にあるのはわくわくやまなし館。

お土産屋さんや観光情報コーナー、展望室があります。

前に行ったのでいいやとスルーして、色の付いた歩道をたどって道の駅つるの方へ少し戻ります。

実験線の下をくぐったあたりに上に続く階段があります。

そこを登るとすぐに展望広場に出ます。

ここではベンチがあって、金網越しではありますが車両を至近距離から見ることが出来ます。

さらに上に続く階段。

途中から草だらけ。とは言え登山をしていればこの程度は良くある部類でしょう。

所々ギョッとさせられますが……

全体的にはこんなものです。

一番上の広場。こちらも草ボウボウです。

テーブルが二つあって、そのまわりだけ草が少なくなっています。

使いたい人が必要に応じて草を抜いているのかもしれません。

北側の眺望があり、東は九鬼山から西は高川山までを見ることが出来ます。南側は樹木が多く見えません。

実験線も樹木や草が邪魔で少し見づらいですね。

階段を下っていく途中に少し見やすいところがいくつかあります。

ガイドウェイ側壁に取り付けられたコイル。コイツが重要な役割を担っています。

リニア見学センターよりもすぐ近くを通り過ぎていく車両。

金網越しなので、けたたましい音がダイレクトで伝わってきて迫力があります。

バスの時間まで余裕があったので、ベンチに座って道の駅で購入したブルーベリーホイップメロンパンをつまみながら時々通過する様子を眺めました。

感想

ようやく高川山から富士山が見られました。以前来たときとは打って変わって雲一つ無い素晴らしい天気。なるほど確かにこの眺望は他の近くの山よりも一歩抜きん出ているかもしれません。

登山道は登りごたえを感じる勾配でしたが、距離が短く短時間でササッと登れる手軽さも同時に感じました。あまり苦労せず綺麗な景色が見たい人にも十分おすすめできるのではないでしょうか。

沢山のコースがあるのも嬉しいですね。大月市側にはまだ女坂や沢コース、むすび山コースも残されています。都留市側のシラノサワコースも歩いてみたいです。

道の駅つるはなかなか優れた施設でした。食事は種類が豊富でコスパも良いです。土地の物産も多数扱っていてお土産探しに最適。何度も訪れて色々買って試してみたくなります。道の駅つるに行くついでに高川山へ登ってもよいとさえ思います。

リニア見学センターもそういうのが好きなら一度は行ってみるべきです。いつ開業するのか全く不透明な状況が続いていますが、いざ開業となるとこの施設はどうなるのでしょうか。開発の歴史を展示する施設として残るのかもしれませんが、そのままというわけにはいかないでしょう。今のうちに一度行ってみましょう。

というわけで高川山は一度だけでは勿体ない、何度も登りに行きたい山でした。