2024年4月19日(金)、長野県の光城山(ひかるじょうやま)と長峰山(ながみねやま)に行ってきました。

光城山は長野県安曇野市にある標高約912mの山です。912mと言っても麓にある登山口の標高が600mほどなので標高差は300mほどです。すぐ隣の長峰山の標高は約934m。両者は尾根伝いにそれほど大きなアップダウンも無くつながっています。安曇野市ではこの二つの山を安曇野ひがし山と呼んでいるようです。

私がこの山のことを知ったのはいつだったか、よく覚えていません。桜が見られる山を調べていたときだったかもしれませんし、たまたま何かの記事で見ただけだったかもしれません。桜コースと呼ばれている登山道には約1500本の桜の木が植えられており、それが麓から山頂まで徐々に開花していくため昇り龍にも例えられているのだとか。

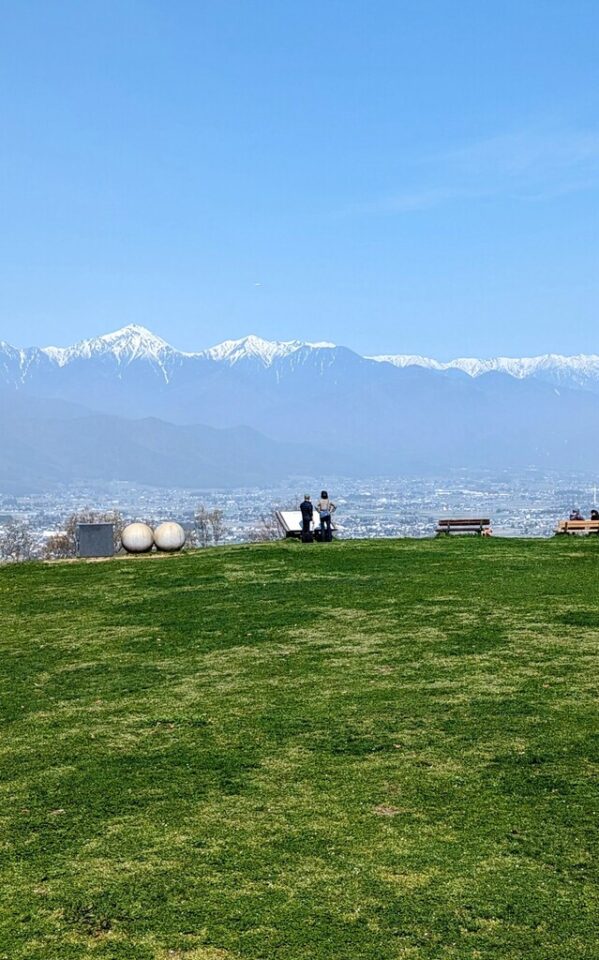

沢山の桜が植えられている山であればお伊勢山など他にもありますが、この山を特徴付けているのは北アルプスの山々が見晴らせるその立地でしょう。春にまだ雪が残る切り立った山脈はそれだけで美しいものですが、それと沢山の桜を同時に見ることが出来ます。

去年はちょうどこの時期に大町~白馬付近を自転車でサイクリングしました。一昨年も白馬を歩きましたし今年はいいかなと思っていたのですが、期せずして様々な条件が整い都合が付いたので、今年も美しい信州の春を覗きに行くことにしました。

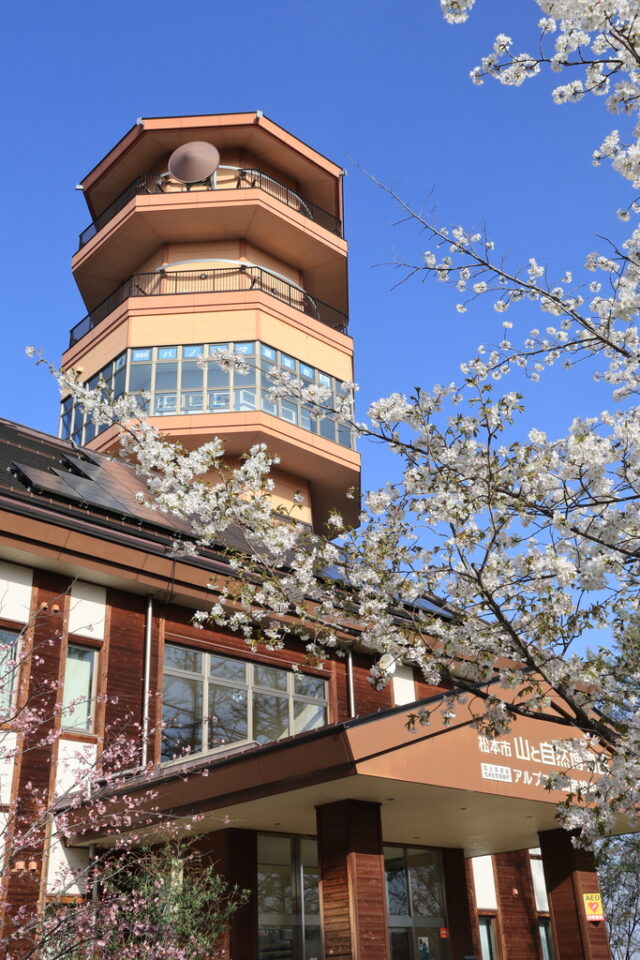

日帰りも可能でしたが、松本で一泊して翌日シェアサイクルを借りて前から気になっていた松本市アルプス公園と城山公園にも行ってきました。

参考情報

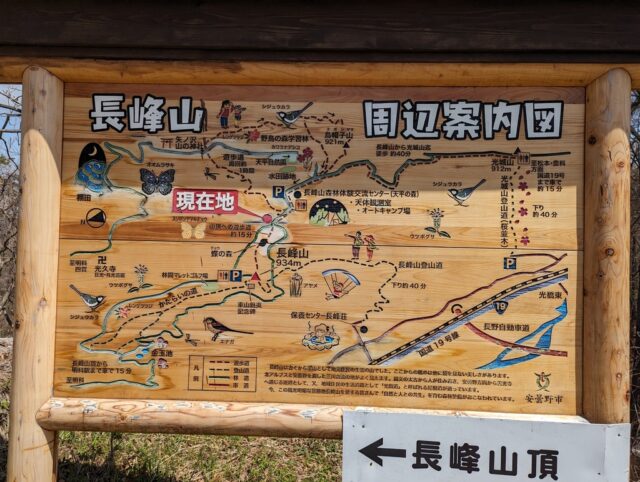

安曇野市が2023年から配布している『安曇野ひがし山 光城山・長峰山ガイドマップ』の地図(イラスト登山マップ)がとても分かりやすくて参考になります。光城山と長峰山をカバーしています。各コースの特徴的な場所を細かく記してあり、コース選びの役に立つことでしょう。

安曇野ひがし山 光城山・長峰山ガイドマップ – 安曇野市公式ホームページ

また『里山トレッキング』のページにも登山口、登山コースの情報が記載されています。

安曇野ライブカメラでは長峰山山頂の様子が見られます。桜の開花状況を確認することも出来ます。

長峰山山頂のすぐ近くには天平の森という施設がありました。営業している日であれば食事や入浴ができると思います。

旅の様子

立川駅→田沢駅

2024年4月19日(金) 早朝、JR立川駅にやってきました。

乗車したのは4:57発高尾行きです。

この列車は始発(4:40発高尾行き)の一本後の列車ですが、どちらでも高尾で同じ列車に乗り継ぐ事になります。

この列車は4:40に三鷹を出発するので、中央線沿線の三鷹以西に住んでいる人なら乗車できることでしょう。早朝なのでバスの利用は難しいでしょうが、タクシーまたは自転車(シェアサイクルを含む)で中央線に出られる人でも乗車できます。武蔵野線、南武線、多摩モノレール青梅線、八高線、京王線からこの列車に乗り継ぐのは始発でも難しいようです。唯一、横浜線の橋本以北からであれば、始発でこの列車に乗り継ぐことができます。(全て2024年現在の情報)

この列車の素晴らしいところは特急あずさよりも1時間以上早く松本に行けることです。特急あずさ1号が松本に着くのは9:38ですが、この列車から乗り継いでいくと8:31に着くことができます。これまでも上高地に行くときに何度か利用しました。

注意すべきは切符の購入方法。田沢駅までの運賃は3~4000円ほどしますが、通常の券売機ではこの金額の切符は買えない場合がほとんどだと思います。指定席券売機なら(操作方法が分かりづらいですが)購入できるのですが、早朝は利用できない可能性があります。なので適当な金額の切符を買って後で精算するか、前日までに切符を購入しておく必要があります。2025年にSuicaの首都圏エリアが長野まで拡大されるそうなので、将来的には切符を買わなくてもよくなるでしょう。

4:57 立川駅発。

5:14 高尾駅で乗り換え。一つ前の列車だとホームの移動が必要ですが、この列車だと同じホームです(乗り換え時間が1分しかないので、そうでなければ乗り換えられないでしょう)。

高尾駅を出たところで朝食。あらかじめコンビニで買っておいたパンをつまみました。

当日最早着かつ特急不使用で低価格、高速バスに比べて定時性も高いとメリットの多い交通手段ですが、その最大の欠点はもちろん乗車時間の長さ。

とは言え何か時間を潰すものがあればなんてことはありません。溜まっていた本を読むだけでもあっという間に過ぎてしまうことでしょう。もちろん電車は揺れているので全く疲れないというわけにはいきませんが。

そういう場合は窓の外でも眺めて一休みしましょう。朝の山間部の景色はなかなか綺麗です。

のんびり気分の電車旅と行きたいところですが、今日は平日。通勤・通学時間帯なので車内は多少混雑することもあります。

05:51 大月駅着。別のホームへ移動して甲府行きに乗車。5:54大月駅発。

勝沼の景色。今日は霞みすぎていて甲府盆地から富士山は見えませんね。

6:42 甲府駅着。ここでも別のホームへ移動して松本行きに乗車。6:46甲府駅発。

7:18 長坂で学生が大量に降りて車内がいったん空きますが、まだまだ通勤・通学時間帯なのでジワジワと人が増えてきます。

この辺りでひときわ目を引くのはやっぱり甲斐駒ヶ岳でしょう。

8:06 少し遅れて岡谷駅着。

今回はここで普通列車長野行きに乗り換えます。いつもは松本まで乗車してから上高地線等に乗り換えますが、今回は松本の一つ先の田沢駅が目的地です。松本で乗り換えるとしても結局はこの列車に乗り換えることになるので、それなら先に乗り換えておこうというわけです。

ちなみにこの列車は飯田駅から快速「みすず」長野行きとして北上してきており、ここ岡谷からは普通列車として長野まで向かいます。

先にこれまで乗っていた松本行きを見送ってから8:11頃岡谷駅発。

8:47 田沢駅着。立川から3時間50分でした。

田沢駅

南側(松本側)にある階段を降りて西側にある駅舎へ。

トイレは駅構内にあります。

改札は切符を投入するポストのようなものがあるのみ。外には窓口があり、係員もいました(常にいるのかは不明)。

外に出ると真っ先に飛び込んでくるのは雪が残る北アルプスの稜線です。

左手側には南安タクシーの田沢営業所と書かれた小屋がありました。南安タクシーと言えば燕岳の登山口がある中房温泉への乗合バスを運行している会社でしたね(安曇野前泊、燕岳テント泊 | やまころ旅ブログ)。そう、ここは安曇野市です。とは言え穂高駅がある大糸線は川を挟んで西側にあります。

すぐ近くに「安曇野市バス」と書かれたバス停もありました。大糸線の豊科駅まで行けるようです。ただし運行は平日の朝と夕方のみ。通勤・通学者向けなのでしょう。

☆★定時定路線 ご利用案内★☆ – 安曇野市公式ホームページ

田沢駅→光城山さくらコース・北回りコース登山口

08:55 田沢駅発。まずは線路沿いに北上します。

適当なところで線路を越えて右(東)側へ。

なおも北上します。

この辺りに光城山へ登る他の登山口(田沢城跡コース)があるのですが、それは無視してなおも北上していきます。せっかく桜の時期に初めて来たのですから、さくらコースを登りたいですね。

八重桜が綺麗です。

道路沿いから見える北アルプスの山々。

住宅もお洒落で綺麗な庭を備えたものが目に付きます。

おや、車が止まっています。渋滞でしょうか?

車の列は全然動きません。

山の斜面に一部だけピンク色の部分が見えます。どうやらこれが桜コースのようです。

09:22 渋滞の先頭までやってきました。誘導する係員もいます。右手側には「光城山登山道入り口」と書かれた看板が見えるので、私もそこへ入っていきます。

ずらっと並ぶ車。桜は散りかけですが、まだまだ綺麗です。

09:25 光城山さくらコース・北回りコース登山口着。田沢駅から30分でした。

光城山さくらコース・北回りコース登山口→光城山

09:28 登山口発。

沢山の人が訪れるだけあって良く整備された歩きやすい登山道です。ただし、斜度はそこそこあると思います。距離は短いですが、登山口から山頂までの標高差は約311mあります。高尾山を下から上まで登るよりは楽です。

明るい場所が多く谷側にはアルプスの眺めが頻繁に見えます。

09:33 分岐。

「さくら池まで0.2km」と書いてありました。さくら池ってなんだろう? 0.2kmならすぐだろうと思い寄り道。

しかし少し下ると道はすぐに折り返し登山口がある方向へ向かっていきます。

09:37 そして登山口の奥にあった駐車場と思わしきものが見えてくると、その手前に池がありました。

桜はほとんどが散っていました。

先に見てから登れば良かったですね。

このまま登山口まで下ってから登り直そうかと思いましたが、一応引き返してもとの分岐まで戻りました。

09:41 分岐着。登ります。

詳しくは知りませんがライトアップも行われるようです。

ベンチあり。

途中いくつか分岐がありました。桜が多い方を選んでいけば間違いないと思います(概ね左ですが、一部登山道ではなさそうなものも左側にありました)。

左へ。

10:07 沢山の桜がお出迎え。

満開です!

なおも奥へ進み、急な短い階段を登ります。

10:12 登りきった先も沢山の桜。

桜の隙間と山がちょうど合うところは撮影の順番待ちになることも。

小屋(休憩所?)とトイレもあります。

透明な看板。山の名前が書かれています。

実際の山の位置と正確に合わせるのが難しく、皆試行錯誤していました。

うーん、雲が多くてイマイチよく分かりません。

北側の山々はほとんど見えませんね。

あまりに素晴らしい場所なのでここが山頂なのかと思っていたら、もう少し先に上り坂がありました。

10:30 光城山山頂着。登山口から約1時間でした。

素晴らしい眺め!

真ん中で一番目立つ三角の山が常念岳です。その左側に蝶ヶ岳、右側に横通岳・東天井岳・大天井岳があります。右の雪が被っていない台形の山が有明山。その左奥に燕岳があります。

燕岳~蝶ヶ岳は以前歩いたことがありますが、こんなにも長いのですね。

一方北側の山々は雲が多くほとんど見えません。白馬へ続く山々があるはずです。

気温は12~3℃くらい。

光城山→天平の森

10:51 光城山発。

来た方とは反対側、北へ進みます。

10:56 何となく左へ行きそうになりましたが地図を見て右へ。北回りコースで降りるなら左へ行くみたいです。

10:58 駐車場(?)を通過。ここまで車で来れるんですね。

「天平の森」と書かれた看板には美味しそうな食事が描かれていました。ひょっとして食べるところがある? コンビニでおにぎりを買ってきてしまったけれど……。

11:00 ここは車道にでる必要はなかったのですが左側にある登山道が不明瞭だったので出てしまいました。すぐに左へ。

11:04 右奥へ。

登って……

尾根上を歩きます。

11:12 車道に降ります。わざわざアップダウンがある尾根を歩く必要ってある???

11:13 ここも右手側に登山道がありますが、地図を見ると車道の方が目的地に対して近道に見えます。登山道を登ると鳥帽子峰(920m)があるようですが、Googleマップで見ると特別見晴らしが良いわけでもなく、評価も3.0。というわけでスルーして車道を歩くことにしました。

わずかに木が邪魔ですが悪くない眺めです。

11:16 鳥帽子峰から降りてくる登山道と合流。

11:18 天平の森(てんぴょうのもり)着。

やはり食事を提供しているみたいなので立ち寄って食べていくことにしました。

天平の森

天平の森(てんぴょうのもり)とは、自然とのふれあいを目的とした施設で、キャンプ場(テントサイト、コテージ)、食堂、展望風呂、研修棟、天文台等を備えているようです。火曜日定休。

玄関に掲げられていたメニュー。

11:20 中はよくある日帰り温泉施設のような雰囲気。下駄箱に靴を入れて上がり、右の廊下を進むと食堂がありました。

券売機で食券を購入してキッチンにいる人に渡します。

すでに5~6組くらいのお客さんがいて、半分以上は料理が出来るのを待っていました。

奥の方に着席。良い見晴らしです。

先に来たお客さんから少しずつ料理が出されていきました。『桜御膳』というのを予約して来たお客さんもいました。桜御膳というのは、Webサイトによれば4/10~4/21 1日15食限定で要予約、桜おこわ、円ら揚げ(つぶらあげ:安曇野名産のニジマスを揚げたものらしいです)、天ぷら、煮物、あさりの吸い物などを入れた御膳のようです。

11:48 しばらく待ってようやく出てきました。長峰ランチ(1100円)。

この手の施設の食堂から出てくる料理としては全く申し分の無いものだと思います。美味しかったですよ。

食事をすると入浴無料(期間限定・喫茶メニューを除く)とのことでしたが、面倒なので止めておきました。おそらく景色は良いのでしょうね。

天平の森→長峰山

長峰山

この大きな建物は展望台です。

下をくぐると多くの人たちがピクニックを楽しんでいました。

そしてその先に見えるのは北アルプスの山々。

北側の山も光城山にいたときよりは見えているような。

三角点。

さて、それでは展望台に登ってみましょう。

四辺の壁側にある階段をらせん状に登っていきます。

登っている途中で撮った写真。

一番上にある展望台に到着。

360度全ての方向が見渡せますが、この日は霞が酷く遠くの山はほとんど見えませんでした。

中央アルプスや遠くに南アルプスまで見えるらしいです。

まぁ、今日は無理ですね。

右奥は美ヶ原の方向らしいです。

そして北アルプスの方向。まさに絶景ですね。

ちなみにここからの景色は安曇野市のライブカメラで見ることが出来ます。

降ります。

今日は青空の広がる良い天気、暑すぎず寒すぎずちょうど良い気温、桜も満開でこの眺望と開放感。そりゃピクニックに来るべきでしょう。

小一時間ほどの滞在ではのんびりし足りないくらいですが、ここから明科駅まではコースタイムで1時間40分ほどかかるようなのでそろそろ出発することにします。

長峰山→金玉池

長峰山から最も近い駅は明科駅になります。田沢駅の隣の駅です。

登山口としては長峰荘と雲龍寺の二つがあります。駅に近いのが雲龍寺ですがその分登山道は長くなります。長峰荘は駅から遠いですが登山道の区間は短くなります。

ちなみに長峰荘は日帰り入浴も提供している宿です。

温泉に入りたければ有力な選択肢に入るでしょうし、ゆっくり泊まって翌日周囲を観光する手もあるでしょう。

私は温泉欲があまり無いので駅から近い雲龍寺へ降りることにしました。

見晴らしの良い斜面を降りていきたくなりますがそちらは長峰荘に続いています。グッと堪えて北へ進路を取りました。

13:15 長峰山発。

13:26 東屋のようなものの脇を通過。後から振り返るとこの左側にも道があったようです。

この辺りで事前にジオグラフィカに設定していたルートを外れていることに気がつきました。しかし例えまっすぐ北へ進んでも東~北に描いてある道と合流しそうですし、ひょっとしたらカーブして本来の道と合流するかもしれません。とりあえず進むことにしました。

案の定道は左にカーブしていきます。

13:34 計画したルートと合流。

振り返った図。左から来ました。右から下ってくる方が勾配がきつそうです。ガイドマップには「この道は荒れ気味」と描かれているので、今回歩いたのは迂回路なのかもしれません。

その先には砂地の急勾配で滑りやすそうなところが少しありました。

ここも結構な急勾配です。

それを降りると車道に出ます。

もちろんまたすぐに登山道に戻ります。所々車道との出入り口が分かりづらい場所がありました。

何やら池が見えてきました。

金玉池

13:41 金玉池着。長峰山から26分でした。

お、これは道祖神ですね。安曇野と言えば道祖神。

奥には池を取り囲むように石碑が配置されています。何これコワイ。

ベンチもあって休憩するには良さそうな場所です。

うーん、適当にそれっぽい言葉を書いているようにしか見えませんが、公募でもしたのでしょうか。

なんでもこの場所には池が二つあるのだとか。私は一つしか見ませんでした。もう少し時間をかけて探索すれば良かったですが、疲れもあってサッサと通過してしまいました。

時間がある方は是非、金玉池で二つ目の玉……じゃなかった、池を探してみて下さい。

玉でも池でも無く金があれば嬉しいんですけどね。

ここではあえてフリガナを振らないようにしておきました。

金玉池→雲龍寺

その後も何回か車道と登山道を出入りしながら進みます。

登山道にわずかに水が。

と思ったら左側が細い沢になりました。良い雰囲気。

ここもいったん車道に出てからすぐに登山道に入ります。

しかも現地で気がつかなかったのですが祠に寄るかどうかの分岐になっていたようです。私は気がつかずにそのまま祠の方に入っていきました。

奥にあった祠。

その先は一瞬行き止まりに見えたのですが、よく見ると右奥に細い道がありました。

進んでいくと登山道が合流。祠に寄らないルートもあったようです。どちらにせよ極短い距離の話です。

大分下が近づいてきました。

?

「さっきひろったまつぼっくりをあそこの木にあてろ」と書かれています。

なにこれなにこれ! と辺りを見回しますが「あそこの木」ってどれだろう。それに「さっきひろった?」

先に進むとすぐに「マツボックリを1つみつけて先にすすめ」と書かれていました。なるほど、下りだから順番が逆になっていたんですね。

こうなると「あそこの木」が気になってきます。足下を見回すと松ぼっくりが一つ見つかったので拾い上げて上の看板の所まで戻りました。しかしやはりそれらしい木は見当たりません。適当な木にめがけて松ぼっくりを投げてみましたが、松ぼっくりは思ったよりも軽くほとんど飛ばずに落ちてしまいました。

気を取り直して先に進みます。

結構な急勾配を下ります。トラロープが設置されていましたが、これは手すりというわけでは無さそう?

墓地にたどり着いたらそこが雲龍寺の登山口です。

14:04着。長峰山から49分でした。

雲龍寺→明科駅

北アルプスの山々が見える墓地です。

大分雲が多くなってきましたね。

後は明科駅へ歩いて行くだけです。

ここを右へ。

右奥へ。

後はそのまま真っ直ぐ進めば明科駅の東に着くのですが、地図をよく見ると駅舎は西側にあるみたいでした。なので少し手前で線路の下をくぐりました。(実際には駅の上に跨線橋があるのでどちらでも良かったようです)

Googleマップに従って、くぐった直後に折り返して線路脇へ。

線路脇を北へ。

あれ、線路脇を通る道がつながっていません。

仕方が無いのでいったん西の大通りに出てから北上し、少し歩くと明科駅に着きました。

14:22 明科駅(あかしなえき)着。雲龍時から17分、長峰山から1時間7分でした。

明科駅→松本駅

ホテル飯田屋

レストランどんぐり

17時過ぎ、夕食は何にしようかなーと外に出てブラブラ。松本と言えば? なんだろう。山賊焼きとか? うーん、そういうのじゃなくて普通なのでいいかなぁ。

それでホテルからそれほど遠くない洋食屋さんに入りました。

レストランどんぐり

「ゆうじのスパゲッティ」(1200円)を注文。数分で鉄板の上でジュウジュウ音を立てるホワイトソースがかかったナポリタン+オムレツがやってきました。

もう見た目そのままの味です。想像した通りのものです。全く文句はございません。

松本はこういう癖のある洋食屋さんがあっていいですよね。以前盛よしに何回か行きましたが、最近府中にも進出していましたね。あのハンバーグが他の土地で受け入れられるのかちょっと心配ではあります。

2日目の朝食

松本市アルプス公園

6:45頃、松本駅のトイレに寄ってから、お城口の前にあるHELLO CYCLINGのステーションで自転車を借りました。東京でもよく使っているのでスマホには専用のアプリがインストール済みです。

6:48松本駅発。

そして北上。最初はほぼ平坦でしたが、すぐに緩い上り坂になったので電動アシストをON。

目的地が近づくとかなりの急勾配の道も現れましたが電動アシストのおかげで何とか乗り切れました。

07:08 松本市アルプス公園南入口駐車場着。松本駅から20分しかかかりませんでしたが、かなり力を入れて漕いだので疲れました。

どこに自転車を置いたら良いのか分からなかったのですが、トイレの脇に置いておきました。帰り際に見た若者達のグループもこの近くに自転車を置いていました(私が置いていたからかもしれません)。自転車は鍵をかけておきます。駐輪中も料金が加算されてしまいますが仕方ありません。この近くにステーションは無いようです。

ここには『アルプス公園』という名前のバス停もあります。本数は一日2便のみ。少な過ぎ!

アルプス公園線 – 路線バス | 長野のバス・鉄道ならアルピコ交通株式会社

徒歩でも松本駅から1時間くらいのようなので、登山をやっているような人ならそれでも良いのかもしれません。

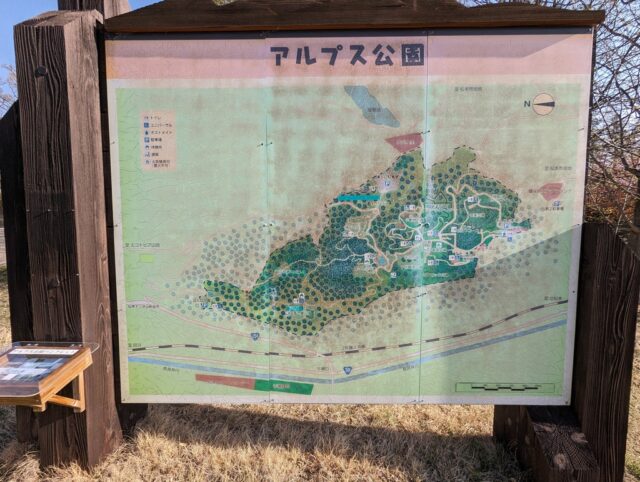

駐車場にあるマップ。内容が少々古いのか一番近くの展望台が書いてありません。

紙のパンフレット(地図)も配布していました。

公式サイトからPDFの地図もダウンロードできます。

一番近くの展望台からの眺め。

園内の施設は9時からなのでまだオープンしていません。

この公園で一番高そうな場所まで登ってみましたが、特に何もありませんでした。

そこから奥の方へ下りていく道は結構急でほとんど登山道でした。

森の里広場。

野草園はあまり手入れされていない様子でした。

花の丘。

公園の中心部には美しい桜がいっぱい!

でも一番はやっぱりピクニック広場でしょう。

9時を過ぎていたので山と自然博物館へ。入るとすぐに受付の人から展望台は無料と言われたので5Fへ。博物館を見に来たとは思われなかったようです。

今日も霞が酷いので長峰山以上の景色は見られませんでした。

博物館も興味はあったのですが、疲れていてあまり頭に入らなそうだったので止めておきました。

南入口に戻ってスマホから自転車のロックを解除。これ電波が入らないところでロックしたらどうなるんだろう。

10:06 アルプス公園発。入れ違いでHELLO CYCLINGの自転車に乗った男性とすれ違いました。みんな考えることは同じですね。

城山公園

坂を下ってから少し登り、着いたところは城山公園。

10:12 着。

ここも展望台があるので、松本駅に帰るついでに寄ってみました。

ここもなかなかの景色です。

左の方に少しだけ頭を出しているのは乗鞍岳です。

一番目立つのはやっぱり常念岳ですが、その左下にわずかに出ている突起が槍ヶ岳だそうです。

さくらはほとんど散っていました。

10:55 城山公園発。

急な坂道を下っていきます。電動アシストの重い車体はブレーキワイヤーが一本切れたらおそらく止まらなくなるでしょう。

11:09 松本駅お城口まで戻ってきました。

ステーションに自転車を置いて施錠してスマホから返却操作。借りていた時間は4時間22分。料金は30分まで130円、以降15分毎に100円ということなので合計1730円でした。1800円まで使うと以降12時間まで料金が変わらない(定額)らしいのですが、その期間に入る前に終わってしまいましたね。借りっぱなしでもっと付近を観光しても良いのですが、今回はもう疲れてしまったので帰ることにします。

お昼ご飯は駅前の小木曽製粉所。ざる大盛り(640円)。

帰りも普通列車を乗り継いで帰りました。松本11:41発、立川15:48着で所要時間は4時間7分でした。